ロバート・M・サポルスキー 著、大沢章子 訳

2014年07月24日

冒頭1行目から圧巻の立ち上がりである。

「子どもの頃はサバンナのヒヒになるつもりはまったくなかった。大きくなったらマウンテンゴリラになる、とずっと思っていた」

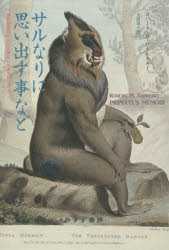

『サルなりに思い出す事など――神経科学者がヒヒと暮らした奇天烈な日々』 (ロバート・M・サポルスキー 著、大沢章子 訳、みすず書房) 定価:本体3400円+税

『サルなりに思い出す事など――神経科学者がヒヒと暮らした奇天烈な日々』 (ロバート・M・サポルスキー 著、大沢章子 訳、みすず書房) 定価:本体3400円+税『サルなりに思い出す事など――神経科学者がヒヒと暮らした奇天烈な日々』 (ロバート・M・サポルスキー 著、大沢章子 訳、みすず書房)

野球選手になりたいだの、宇宙飛行士になりたいだの、医者になりたいだのといったフツーのガキとは夢の器が違うのだ。こんな子どもが大人になってから書く回顧録がつまらないわけがない。

しかし、神経科学の研究者になった彼は、「人生に妥協はつきもの」、ゴリラになることをあっさり断念し、21歳からケニアでヒヒの群れと暮らすことになる。

と、ここまでの展開でわずか2ページ、いったいこの先どうなるのかという不安はたちまち杞憂に終わり、ユーモアたっぷりの筆致にぐいぐい引き込まれていく。

彼の研究は、ヒトのように複雑な社会集団を形成するヒヒの行動様式を観察して、ストレスに起因する人間の疾病に役立たせること。そこで、麻酔薬を仕込んだ吹き矢で片っ端からヒヒをひっとらえて血液を採取していくわけだ。

そのヒヒたち60頭には、旧約聖書の登場人物の名前が付けられる(著者はユダヤ系アメリカ人)。ヨシュア、ソロモン、デボラ、アロン……このネーミングが効果的で、ヒヒたちの性格、行動の描写は大いにウケる。威張るやつがいて、だますやつがいて、お人好しがいて、強い者にへつらうやつがいて、傍観者的なやつがいて……。

とにかく彼らは群れの序列で一つでも上の順位になるよう、ひっきりなしに抗争する。それもかなり激烈だ。

時に、オスに殴られそうになったメスが子どもをさらって「人質」にして攻撃を避けたり、戦いに敗れたオス→力のない若いオス→メス→子ども→幼児、と次々に「八つ当たり=攻撃の置き換え」をしたり、負けたオスが腹いせにメスを「レイプ」したりするのだ!

また、群れの仲間とふだんから毛繕いの回数が多かったり、接触が多い者はたいてい、血液中のストレスホルモンの値が低かったという。逆に、群れの下位にいるサルはストレスが重なり、ストレスホルモンの血中レベルや血圧が高めだとか。やれやれ、同病相哀れむ……いやいや、本書にかぎっては、読み手がヒヒたちから何かを汲み取ろうとするのはヤボというものだろう。

研究成果とは別に、東アフリカでの生活も波瀾万丈だ。

マサイ族に囲まれ、のどを搔き切ったヤギの生き血を飲むはめになり、ナイロビの検問所で兵士に殴られて腕時計を巻き上げられ、裸身にヤギの糞や内蔵を塗りたくった大女に絞め殺されそうになり、スーダンでは警官に懐中電灯でお尻を照らされ、村じゅうの人に笑われながら道路のど真ん中で用を足し、真夜中のキャンプでは、巨大ゴキブリに身体じゅう這い回られ、強力な「軍隊アリ」にまぶたから股までたかられたりするのだ。

訳文がこなれていることもあって、こうしたエピソードの数々には何度も笑わせられる。版元・みすず書房の宣伝文句に「スラップスティックなタッチで綴る抱腹絶倒のノンフィクション」とあるのは正しい。

だが彼は、過酷な体験を笑い飛ばしつつも、ケニアでウガンダでスーダンで、地元の人たちに何度も騙され、内戦に翻弄され、理不尽な目に遭うたびに、呆れ、怒り、憎み、悲しむ。アフリカ賛歌の色は希薄ですらあり、対象への距離感を保っているからこそ「笑い」が効くのだろう。

さて、幸福だったヒヒたちとの生活は一転、悲劇を迎える。観光客向けのロッジでゴミ捨て場に出された牛肉を食べたヒヒが、次々と結核に感染するのだ。得意の吹き矢で咳き込むヒヒを捕まえては感染を確認し、解剖すると肺がどろりと溶け出していく……。

激怒した著者は牛の肉を捨てないよう悪戦苦闘するのだが、現地の政治や観光産業の壁に阻まれる。そして失意のままいったん帰国、その後現地に戻って目の当たりにした光景を回顧するくだりは胸を打つ。

最後、著者が連れ合いの女性と一頭のヒヒ――彼が誰かは明かさないでおこう――と並んで、ひなたぼっこをしながらクッキーを食べる。野生動物にクッキーを分け与えるなど、「プロの研究者らしからぬ行為」とことわりつつ。ヒヒたちへの鎮魂にアフリカ社会への苦々しい思いが重なった、余情に満ちた結末だ。

そして、ここに至って、本書の風変わりな邦題が、実に絶妙で、これ以外になかったのだ、と腑に落ちるのである。

*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。

*「神保町の匠」のバックナンバーはこちらで。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください