世界史に触れた瞬間

2014年10月29日

今もなにかの拍子に、1969年当時の黙示録的な気分を思い出すことがある。

誰かから吹き込まれたわけではないが、その秋、私はこの年の向こう側には、もう時間も歴史もなく、一切合財が滝壺の中へ落ちてゆくようなイメージを持っていた。そして、同時に12月の全校集会では、冬の夕空を眺めながら、この喧騒と昂揚が永久に続いてほしいと願っていた。あの白々とした日常に帰っていくのは、どうにも耐えがたかった。

この心象がどこからやってきたのか、よく分からなかった。分からないまま、一方では、「昨日までの世界」がもう終わると感じ、もう一方では、「今ここ」がずっと続いてほしいと願っていた。しかも、この矛盾した心情は心地良かった。もっと正直に言えば、強烈な幸福感を味わっていた。

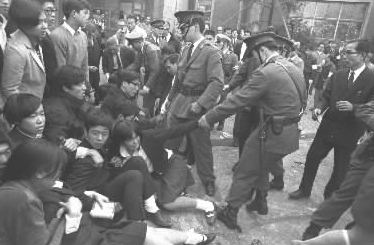

校舎のバリケード封鎖解除のために出動した警官隊に、ゴボウ抜きされる日比谷高校の生徒たち =1968年10月28日

校舎のバリケード封鎖解除のために出動した警官隊に、ゴボウ抜きされる日比谷高校の生徒たち =1968年10月28日60年代の後期中等教育政策は、先に述べたように、「戦後民主教育」の解体を企図し、産業界の要請に従う2種類の労働力の育成を愚直に追求していた。第一は上級管理職であり、第二は中級技術者である。

背景には、「戦後民主教育」が、「戦時軍国教育」に代わる画一的な国民教育の性格を強く持っていたという事情がある。

いきおい戦後の教育も、形式的な知識と理念の注入に傾斜した。その傾向は後期中等教育でも一貫している。しかも、現実には、加熱する受験競争が折り重なって、学校格差の拡大を促していった。

60年代の国の教育改革は、ここにメスを入れ、国民教育のコンセプト(「期待される人間像」)を明示すると同時に、産業界が当面必要とする人材の育成策を打ち出した。

特に当時の産業界が強く求めたのは、比較的安価で比較的知的な若年労働力(中級技術者)である。高度成長はいまだ継続中であり、生産規模の拡大、すなわち設備と人材の増強こそ、競争力の源だった。文部省が、職業教育の重要性を喧伝し、高校教育の「多様性」を求めたのは、こうした成長拡大期の産業政策からきている。

当時の国の教育政策を指して、私たちは「教育の帝国主義的再編」と呼んだ。同世代の仲間たちが、能力や家計の差によって分断され、各々の学歴に応じて都合よく収奪されるのは理不尽だと思った。当方の論理でいけば、定期考査も服装規定も検閲制度もすべては、この「帝国主義的再編」を推し進める道具だった。

そして、学校の日常がもたらす倦怠や空虚などの「教育疎外」もまた、この再編過程の中で醸成されたものに違いないと信じた。この実感は、地域や学力の違いを越えて、当時の全国の高校生が確かに共有していたものである。

正直にいえば、私たちの運動は、一方で、「戦後民主教育」のリベラリズムを懐かしんでいたところがある。生徒の人格全体に関わり、人間的な交流を厭わない教師像を求めていた。個々人を鋳型にはめ込んで送り出す産業教育への敵意は、こうしたややロマンチックな教育観に裏打ちされていたような気がする。

しかし、もう一方には、「戦後民主主義」に対する深い疑念もあった。私の高校には、日共系のベテラン教師が多数いたが、「民主主義」を党派的立場で振り回す彼らは、明らかに敵対勢力だった。正義はこちらにある以上、彼らは悪であり、暴力的に敵対せざるをえない相手だった。

当時、灘高校の生徒だった高橋源一郎は、こんなふうに書いている。

<1968>を「世界システムの内容と本質に関わる革命」と定義づけたイマニュエル・ウォーラーステインも、アメリカの覇権に対する抵抗に次いで、既成左翼への反抗を重視している。この反抗は、社会運動と民族運動という既存の二大「反システム運動」が、戦後から四半世紀を経て実現した成果が、期待をはるかに下回った段階で出現した。

ウォーラーステインを引けば、「アメリカのSDS(民主社会のための学生連合)が「リベラル」に対し、フランスの「68年世代」(スワサントユイタール)が――社会党は言うに及ばず――PCF(フランス共産党)に対し、ドイツのSDS(社会主義ドイツ学生同盟)がSPD(ドイツ社会民主党)に対し、とりわけ激しい怒りをいだいた理由は、根源における背信の感覚のためである」(『ポスト・アメリカ』、1991)

69年の高校闘争は、国家から仕掛けられた教育策動に対する抵抗であり、正当防衛だった。なぜなら、国の政策は合意を外れていたし、学校の現場は工夫を欠いていた。生徒の意見を学校へ伝える合法的な手段はあったものの、高橋が書いたように「すでに民主主義でなくなった<民主主義>」のシステムは喰えない代物になり果てていた。異議申し立てを貫こうとすると、それが暴力的な色合いを帯びるのは、必定だった。

父と私の関係にもう一度、立ち戻る。

当時、父はすでに学校経営の側におり、国家の教育管理体制の末端にいた。しかも、当方の論理からすれば、「教育相談」というソフトな管理手法の専門家だった。父と子というどうにもならない関係に加え、彼と我が異なる立場で衝突するのは必至だった。

私は少年時代、父によく遊んでもらった。団地のはずれの草原でエンジン付きの模型飛行機を一緒に飛ばしたし、中学時代までは三浦や房総や伊豆へ足繁く魚釣りに出かけた。息子は父親に同化し、父親は息子との遊びに憩いを求めていた。その友好的な関係――それは嘘でも偽りでもなかったが――は、極東の一地域に及んだ「世界システムの内容と本質に関わる革命」のおかげでいっきょに崩れてしまった。

ただし、当時の父と私の距離は、さほど遠くなかったかもしれないと思うこともある。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください