2014年11月21日

千葉市美術館からの帰り道、私は展覧会で見た大量の赤瀬川の作品に圧倒されるような思いと同時に、きわめて理性的でありながら、言語化することが難しい得体の知れない「力」を感じていた。

私は駅前の書店で買った赤瀬川が書いた『千利休 無言の前衛』という本を、電車の中で少しずつ読んでいった。

そのなかで、「芸術」を「ダイレクトに日常感覚につなげようとする営み」、それが「前衛芸術」だと、赤瀬川は言うのである。

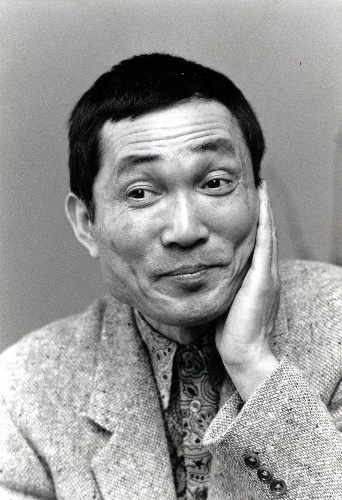

赤瀬川原平さん=1990年

赤瀬川原平さん=1990年そして彼の「前衛」の捉え方の延長線上に、超芸術トマソンを街なかに発見する視線や、路上観察学の視点があるのではないかと考えた。

ちなみに、赤瀬川がこの『千利休 無言の前衛』という本を発表したのは1990年である。彼が『砂の女』、『他人の顔』などで知られる勅使河原宏監督の映画『利休』(1989年公開、原作は野上弥生子の『秀吉と利休』)の脚本を、勅使河原監督と共同して担当した後、改めて書かれたものである。少なくとも『利休』の脚本を書くことは、赤瀬川のひとつのターニング・ポイントになったのではないだろうか。

本書のなかに、彼の芸術観の根本にかかわると思う表現があるので、少し長くなるが引用してみる。ご容赦を頂きたい。

「そのころの芸術青年にとって前衛という言葉は光り輝いていた。古いものを壊して新しいものを創り出す。周囲はすべて古いものに囲まれている。それを壊せば即新しいものがあらわれてくる。新しいものさえつかめれば古いものを壊すことができる。そのために前方の光、西欧の光、つまりはおしゃべりな光だけを見ていて、ピカソ、ダリ、エルンスト、マン・レイ、デュシャン、といったカタカナ名の方ばかりを向いていたのだ。日本的なもの、千利休、侘び寂び、といったものは、退嬰的、老人的、趣味的世界としか映らなかったのである」

「芸術という言葉は近代のものであるが、芸術といわれるものの内実は、音、色、線、形、壺、模様、彫り物、話、歌、楽器、踊り、等々、さまざまな形に分散して日常生活の中にあったのである。もちろんそれらは生活の中でのたんなる楽しみであり、息抜きであり、腕自慢であり、時間潰しであったのだけど、それはほとんど人類の発生と同時にあらわれている。(中略)そのようにして、もとは日常生活に湧き出たものが、日常を離れた特異物件として、一段高いところに祭られるようになったのである。つまりそのようにして、人々は日常生活から芸術というものを掠め盗られた。そうやって芸術の概念は人々の頭上にあらわれてきたのだ。(中略)芸術という概念があらわれたところで、すでにその概念をUターンしようとする前衛芸術というものがあらわれていたのではないか。つまり日常生活の原始スープから芸術という概念が分離独立したとき、それはふたたび日常のものへと降下しようとする力を内包していた」(すべて『千利休 無言の前衛』より)

ここで語られている「日常のものへと降下しようとする力」、それが問題である。

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください