本作の真の主人公は犬だ!?

2015年03月09日

『さらば、愛の言葉よ』の"処女作性"は、前回述べた3Dの革命的な用法だけではない。

ゴダール『さらば、愛の言葉よ』にぶっ飛ぶ(中)――未曽有の3D映像、陰毛ショットの衝撃など

後半でゴダールとパートナーのミエヴィルの愛犬ロクシーが登場し、自由気ままに自然――いわば<人外境>――の中を動きまわる一連の映像にも、これまで誰も見たことのない斬新さがある(ロクシーが川に流されてしまうハラハラする場面もあり!)。

しかも、ロクシーがあちこちをさまようところでは、カメラがあたかも犬の視点になったかのように、極端に低いアングルになり、文字どおり犬的な、クンクン匂いを嗅ぎながら地べたを這うように移動する撮影もあり、目を見張る(ロクシーは、カンヌ国際映画祭のパルムドッグ審査員特別賞を受賞)。

さらに、ロクシーが水辺をさまよう場面では、周囲の紅葉がまるで脳の神経細胞のように複雑な網目状に錯綜し、しかもそれが赤や緑や黄の濃い原色をにじませ、その色彩の輪郭が互いに溶け合い、文字どおり「かき混ぜられた水彩画」のような印象を帯びる。濃厚な原色が重層的に折り重ねられた、幻惑的な発色である。

ところで、前掲『ユリイカ』で作家の阿部和重も、蓮實重彦との対談「社会攪乱者としてのゴダール――『さらば、愛の言葉よ』をめぐって」で言うように、ゴダールの関心は前作『ゴダール・ソシアリスム』(2010)あたりから、子ども、そして動物に向かい始めている。

さらに阿部氏は、子どもと動物は社会を生きる大人とはルールを部分的にしか共有しない、いわば不確定な存在であり、その「不確定性」こそが、もとよりゴダールが映画に対して取ってきた態度だと鋭く述べ、さらに映画に対してだけでなく、われわれの生きている社会自体に「不確定性」を突きつけることで、ゴダールは政治的攪乱者としても振る舞いつづけている、と述べる。

つまり阿部氏の発言を敷衍(ふえん)すれば、子どもと同様、犬――ここでは犬に動物を代表させる――も、大なり小なり人間の大人にとっての<他者>であり、なかば不可解な生き物なのであって、それゆえにゴダールが執着する被写体なのだ、ということになろう。

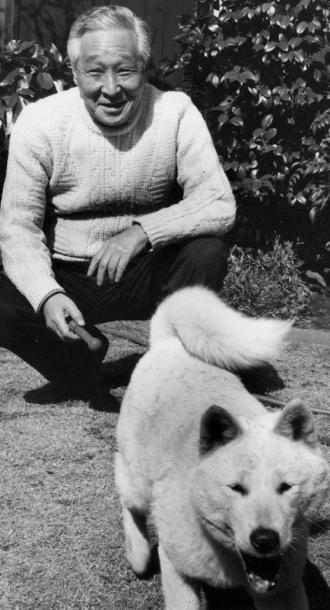

安岡章太郎=1983年

安岡章太郎=1983年安岡はこう書く

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください