須田桃子 著

2015年03月13日

STAP細胞事件については、毎日新聞の記事がいい、毎日新聞が頑張っている――この問題が渦中だったころ、ツイッターのタイムラインで、たびたびそんな投稿を見かけた。

本書はその毎日新聞で、STAP細胞事件取材を中心的に担った科学環境部の記者によるノンフィクションだ。

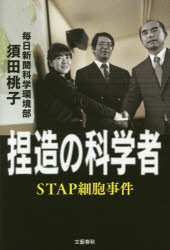

『捏造の科学者――STAP細胞事件』(須田桃子 著 文藝春秋)

『捏造の科学者――STAP細胞事件』(須田桃子 著 文藝春秋) 定価:本体1600円+税

『捏造の科学者――STAP細胞事件』(須田桃子 著 文藝春秋) 定価:本体1600円+税ヴィヴィアン・ウエストウッドのお洋服と割烹着が花を添え、日本中が小保方フィーバーになるが、半月も経つか経たないうちに、論文に掲載された複数の画像に不正があると指摘される。

「それはあくまで単純ミスで、STAP細胞本体とは関係ないんじゃないか」と、おそらく多くの一般人が半信半疑でいるうちに論文は撤回され、理研の調査で「〈改ざん〉と〈捏造〉」が認定され、検証実験が始まって、結局STAP細胞は見つからず、「すべてES細胞の混入で説明できる」という報告書が出されたのが年末の12月25日である。

一連の経緯をまとめた本が、まだ事件の記憶が生々しい今年の年初に出た、という点がまずすばらしいし、同業者として言祝ぐべきことだと思う。

こういった事件ものノンフィクションは、刊行までの時間が長くなればなるほど、それに反比例して売り上げが落ちる……というのが、最近の出版業界ではとくに顕著だからだ。

著者たちの取材が他紙と比べてどう優れていたのかは、正直、私には分からない。だが、その判断は措くとしても、小保方さんの論文にどんな問題があって、それはたんに手続き的なミスでなく、いかにSTAP細胞の存否そのものに関わる本質的な問題であったかということが、本書を読んで初めて腑に落ちて理解できた。

また、「須田さんの場合は絶対に来るべきです」といった、新聞広告などで惹句として使われた、故・笹井芳樹氏との親密なメールのやりとりも、そこだけ拾い読みしても、十分におもしろい。

が、私にとって望外に興味深かったのは、新聞の科学部記者の仕事を垣間見られたことだった。

社会部記者のサツ回りや、政治部の番記者については、たびたび見聞きしてきたけれど、科学部の記事がどうつくられるかについては、ほとんど知らなかったし、意識したこともなかった。

もちろん新聞であるから、「取材して書く」が基本だ。だけれど、STAP現象のような科学的事象は、社会の現場でなく、研究室の実験装置の中で起きている。

だから、記者はそれをダイレクトに取材できるわけではない。論文を読み、関連文献を読み、研究発表の場に出向き、書き手にインタビューし、それについて解説・論評するためにまた別の専門家にコメントを求め、ということが繰り返される。

本書でも、笹井氏のほか、同じく論文共著者である若山照彦氏・丹羽仁史氏ら、この問題のキーマンと密にメールをやりとりし、電話をし、ときに他社を出し抜いてインタビューする様子が描かれる。

若山氏は、著者の取材依頼に応じるメールで、「今まで来た記者さんの中で一番、本気でSTAPについて考えてくださったので、僕もお話しできたらうれしいです」と書いている。専門知識をきちんと身につけ、かつ、研究者と人間関係を築けるのが、優れた科学部記者なのだろうということがうかがえる。

もちろん、いくら専門知識があるといっても、記者は研究者ではない。言い方は悪いが、ときに付け焼刃的に勉強しながら取材する、ということになる。

STAP細胞事件の初期、論文の不正画像問題が発覚した直後に著者が出演した「ニコニコ生放送」で、とある研究者が、最終的にSTAP細胞の存否を決定づけるような重大な問題を指摘していた。だが、著者はそのときはそこに食いつくことができず、「残念ながら当時の私には、このことを深く追及するだけの知識や余裕がなかった」と述懐する。

本書は、2014年1月28日の記者会見に、私たち一般人と同じように、いやそれ以上に興奮した一記者が、取材しながら学び、学びながら取材することで、「科学史に残るスキャンダル」の追究者へと変貌していく記録でもあるのだ。

そして本書の最後で著者は、「再び一月下旬に時が戻ったとしても、数日の間にSTAP論文の不正や主張の根拠となるデータのあいまいさを見抜き、記事を書かない、もしくはごく小さな記事に留めるようデスクに進言できる自信はない」と書く。

だが、そのような、「走りながら考える」営みがまずあるからこそ、「歴史」がつくられるのだと思う。

ジャーナリストの青木理さんは、ある本のなかで、「歴史のデッサンを描くことがジャーナリストの仕事」という、『ワシントン・ポスト』の編集主幹の言葉を紹介していた。

起きたばかりの出来事をいち早く記録するから、当然、間違いはある。だけれど、取材を重ねるうちに、最初はばらばらな情報の断片が整理され、輪郭が浮かび上がり、全体像が明らかになる。その記録に、のちの人が論評や検証を加え、「歴史」がつくられていくのだという。

本書が伝える著者の仕事は、まさにこの「歴史のデッサンを描く」仕事そのものである。そしてそれは、「未完成」という意味でもデッサンである。

帯に記された、「誰が、何を、いつ、なぜ、どのように捏造したのか?」という問いの答えは、実は本書に書かれていない。著者には、ぜひ今後もこの問題を追いかけ、何といっても小保方さんのインタビューをとって、この絵の全体像を見せてほしいと切に願う。

*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。

*「神保町の匠」のバックナンバーはこちらで。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください