人間の内奥にひそむ「願望」放出の代替装置

2015年03月27日

文学におけるエロ・グロ・ナンセンスの一端を知っていただくために、次の一節を読んでいただきたい。

声によって想像すれば、それは、まだうら若い異国の乙女でございました。ちょうどその時、部屋の中には誰もいなかったのですが、彼女は、何か嬉しいことでもあった様子で、小声で、不思議な歌を歌いながら、踊るような足どりで、そこへはいってまいりました。そして、私のひそんでいる肘掛椅子の前まできたかと思うと、いきなり、豊満な、それでいて、非常にしなやかな肉体を、私の上へ投げかけました。しかも、彼女は何がおかしいのか、突然アハアハ笑いだし、手足をバタバタさせて、網の中の魚のように、ピチピチとはね廻るのでございます。[‥‥]これは実に、私に取っては、まるで予期しなかった驚天動地の大事件でございました。女は神聖なもの、いや、むしろ怖いものとして、顔を見ることさえ遠慮していた私でございます。その私が今、身も知らぬ異国の乙女と、同じ部屋に、同じ椅子に、それどころではありません。薄いなめし革ひとえ隔てて、肌のぬくみを感じるほど密着しているのでございます。それにもかかわらず、彼女は何の不安もなく、全身の重みを私の上に委ねて、見る人のない気安さに、勝手気儘な姿態をいたしております。私は椅子の中で、彼女を抱きしめる真似をすることもできます。革のうしろから、その豊かな首筋に接吻することもできます。そのほか、どんなことをしようと、自由自在なのです。

注文に応じてさまざまな椅子を作る「世にも醜い容貌の持ち主」の職人が、自分で作った革張りの椅子のなかに入り込んで、そのままあるお屋敷に運ばれ、お屋敷の貴婦人をはじめそこに集う上流の女たちに「なめし革」一枚の感覚で密着し、密かに隠微な「恋」を体験するという、妖気漂う作品である。

作者は「日本の探偵小説の元祖」ともいわれる江戸川乱歩。大正14(1925)年に発表した短編『人間椅子』の一節である。

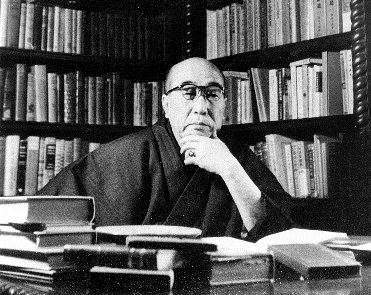

江戸川乱歩=1957年

江戸川乱歩=1957年昭和のエロ・グロ・ナンセンスといえば「江戸川乱歩」といわれるほどシンボリックな存在であり、都市の「新中間層」といわれたサラリーマンや職人、青少年にまで幅広い読者をひろげていった。

ほとんどの人間は現実のさまざまな制約にしばられ、自分の本当にやりたいことを胸の底におしこめ、「公序良俗」の範囲のなかで、かなり窮屈な日常生活を営んでいる。

言語を獲得したことで、「想像力」「空想力」の翼を得た人間は、地上の時空間の「制約」の中だけで生きることに耐えられず、今風の言葉でいえば「バーチャル空間」にときおり逃げ込み、そこで思いっきり地上の制約から解き放たれ、自由気まま、ときに神の立場にたって架空の人物をつくりだし、その人物に自分を重ね合わせて、遊ぶ。

文学や映画・演劇そのほか数々のエンターテインメントのことである。世の中が便利に効率よく運営されていくにつれ、本来大自然の営みのなかで生きてきた動物の一種である人間は、どこか不調和を起こす。その不調和を解消させるために、一時的にせよ架空の空間で「もう一つの人生」を生きるシステムを作り出した。

そのシステムのあるものが芸術となり、あるものが大衆娯楽、エンターテインメントとなった。他の動物に比べ想像力、空想力が旺盛な人間は、精神のバランスを保つために、「ここより他」の世界が必要なのだろう。

例えば通勤電車のなかでサラリーマンが、脳の中でどれほど奇っ怪で忌まわしいことを想像していても、想像の領域にいる限り他に害は及ばない。

じっさい、真面目そうで実直、誠実な人間が、心の底の底では何を考えているか、わかったものではない。想像力に制約はないので、人が考えつく限りのことは、想像・空想の世界ではなんでも出来る。

ごく一部の「聖人君子」を別にして大多数の人は、ときおりそんな妄想、空想をめぐらせ、しばしの憂さ晴らしをしているのではないか。映画館や劇場、音楽ホールなどにいったり、自宅でゲームをしたり、仲間と酒場にいったり、おしゃべりしたりするのも、同じこと。

それで日々堆積する鬱積したものを解放する。そうでもしないと、特に都会という「非自然的な環境」に生きている人は精神のバランスを崩しやすい。

人間は知恵や想像力をもったおかげで、精神のバランスを崩しやすく、だからこそ文化や芸術さらに宗教を必要とするようになったのだろう。

筆者は奇怪で奇想天外な夢をしばしば見る。なぜそんな人物や獣などが登場しこんな展開になるのか、自分のことながら理解に苦しむことも多いが、そんな「非現実」を半分休んでいる睡眠中の脳が「体験」することで、現実とのバランスをとっているのだと解釈している。

エロ・グロ・ナンセンスは、盛り場の風俗や映画、演劇、文学等の中にとどまっている限り、単なる「エロ」であり「グロテスク」であり、「ナンセンス」であり、人々の欲求不満のはけ口にもなり、他に害をおよぼすこともない。むしろ一定の存在価値があるといってよい。

エロ・グロ・ナンセンスは都会の片隅に咲く徒花という見方をする人も多いが、これをむしろ次の新しい文化を胚胎させる一種の「土壌」と考えたい。

植物が芽をだし花を咲かせ実をつけるため「豊かな土壌」を必要とするように。豊かな土壌には動植物の死骸等、腐蝕したものがはいっているもので、清潔な土壌からは豊かな果実は実らない。

日本の建国神話である『古事記』を読んだ人は、そこに展開される「エロ・グロ・ナンセンス」の豊穣さに驚くのではないか。

例えば男神であるイザナギと女神のイザナミである。

ふたつの神が「まぐわって」日本が生まれるのだが、イザナミは「吾(あ)が身は成り成りて成り合わざる処(ところ)あり」といい、一方、イザナギは「我が身は成り成りて成り余れる処、一処あり」という。

このイザナギの「成り余れる処」をイザナミの「成り合わざる処」に「刺し塞(ふさ)ぎて、国土を産み成さむ」といった問答をかわしたあと、「まぐわって」国を産む。「成り成りて成り合わざる処」は女性性器を、「成り成りて成り余れる処」が男性性器を表していることはいうまでもない。

古事記には、村の娘に恋した男が、大便をしている美しい女のところにしのびより、丹塗りの矢となって(怒張した男根を象徴)下から娘のホト(女陰)をついて恋を成就させ、子をはらませるといった、極めて率直で、かつおおらかな男女の物語がある。

さらに、「多情」「乱交」「近親相姦」「獣姦」「男色」等々まさに目映いばかりのエロ・グロ・ナンセンスの要素に満ちたエピソードが記されている。

新しい命が腐乱した土壌から生まれたり、男女の交合から生み出されることを、古代の人は神秘的出来事として畏怖の念をもってとらえていたのである。

古事記については稿をあらためて記すが、日本国そのものが、「エロ・グロ・ナンセンス」の「土壌」と密接にむすびつき、そこから誕生したという「神話」を頭の一端にいれてその後の日本文化の変遷や発展を見ていくとよい。

歴史上、時代の激変期には繰り返し「エロ・グロ・ナンセンス」の現象が生まれるが、これを新しいものの生まれる「土壌」と考えると、胃の腑におちる気分になる。

テレビが存在せず、ようやくラジオ放送が開始された昭和初期、識字率が比較的高かった日本人は「教養」としても「娯楽」としてもよく雑誌や本を読んだ。明治、大正、昭和と日本が短い間に「先進国」と呼ばれる国に仲間入りできた原動力として、読書が盛んであったことをあげる識者は多い。

インターネットが普及する前、2000年頃までの傾向だが、電車に乗った外国人が一様に驚くことは「日本人が電車内でじつによく本を読んでいる」ことであった。書籍に限らず雑誌や新聞もふくめて、ラッシュアワーの時はともかく比較的すいている昼の時間帯など、乗客の半分以上が活字に目を通していた。

読んでいる活字の多くが小説の類であった。人生いかに生きるかといったテーマが主軸の「純文学」というより、娯楽としての「大衆小説」が多かったが、大衆小説にしても、そこに人の生き方や、人間とは何かといった真摯な問いかけが宿っており、とくに若い層は小説から、多くを学んだ――といって間違いはないだろう。

昭和エロ・グロ・ナンセンスがはやる前の日本では、読書をする人の中心はまだ「知識層」「インテリ層」で、いわゆる庶民は読書というより、寄席や大衆芸能に楽しみを見いだしていた。それがモダニズムの洗礼をうけ、エロ・グロ・ナンセンスがはやる中、文学にも大衆化の波がおしよせ、読書人口が急増した。受け手の急増は作品の質をかえていく。

以下、まずは「純文学」から入り、ついで「大衆文学」、今風にいえばエンターテインメントについて触れていきたい。 (つづく)

*引用原典中の旧かな旧字等は現代読みにかえてあります。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください