川端康成の新感覚と稲垣足穂の異端

2015年05月13日

川端康成は実作においても、新感覚にあふれる作品を毎月のように発表した。そのひとつ、掌篇小説の範疇にはいる『人間の足音』の冒頭である。

桐の花が咲いた病院を彼は退院した。

珈琲店の二階の露台へ通じる扉が開け放たれた。ボオイの服は新しく真っ白だった。

露台のテエブルに投げ出した彼の左手を大理石が気持よく冷やしていた。右手の掌は彼の頬を載せて手摺に肘を突いていた。彼の眼は行人の一人一人を吸い上げるように一心に見下ろしていた。人々は若々しい電灯の光りに鼓舞されて調子づきながらペイブメントを歩いていた。ステッキを伸ばしたら途行く人の頭が叩けそうに思われる程、その二階の露台は低かった。

すっと読み飛ばすと気付かないかもしれないが、子細に点検すると新感覚派らしい文体がちりばめられている。

「彼の左手を大理石が気持よく冷やしていた」の部分の主語は「大理石」である。従来の日本語の使用法では無機物が主語となることは異例である。

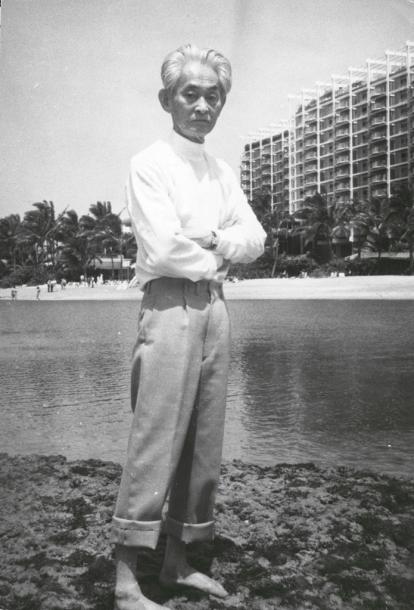

ハワイ滞在中の川端康成=1969年

ハワイ滞在中の川端康成=1969年ひとつの文中に、複雑微妙な身体の「関係」を重層的に描きこんでいて、独特の文体をつくりだしている。

主語が人ではなく「大理石」という物になったり、ひとつの文中でひとつの身体の部分が個別にきりわけられたりして、それぞれの存在を誇示している。

映画のズームインやパンなどカメラワークの手法といってもよく、映画の文体を小説に持ち込んだともいえそうだ。

この時期、川端康成は映画に強い関心を寄せ、衣笠貞之助監督と「新感覚映画同盟」をつくり衣笠監督の『狂つた一頁』の原作およびシナリオを執筆(複数の脚本家が参加)した。

新しく登場した映画が、時代を大きく切り開く可能性をひめていることを、見抜いていたのである。

ついでながら、エロ・グロ・ナンセンスの土壌をもった谷崎潤一郎も映画に関心をよせ、1920年、トーマス栗原監督の『アマチュア倶楽部』の原作・脚本を書いている。この映画に出演した葉山三千子は谷崎の妻・千代の妹で、前述した谷崎の小説『痴人の愛』のナオミのモデルになった女性である。

川端の『人間の足音』にもどると――主人公「彼」は足を切断して入院中である。彼は眼を閉じると彼の頭は「さまざまな足の姿の幻の海に溺れて」しまう。そうして脳髄の細胞のことごとくが足の形をした虫になって彼の世界を這い回る。川端はそれをこう描写する。

女の物を跨ぐ時のはにかみながらくすりと笑っている両足。ぴくっと動いてから硬直して行く死際の両足。馬の腹で股の肉の痩せた馬の上の両足。べたりと投げ捨てた鯨の脂肪のように鈍く太りながら、時には恐ろしい力で緊張する両足。いざりの乞食が深夜になって、すくっと伸ばして立ち上がった両足。母の両足の間から生まれた赤ん坊に、おお揃っている両足。勤め先から家に帰る月給取りの生活のように疲れている両足。清水の感覚を踝から腹に吸い上げて浅瀬を渡る両足。細いズボンの折目のように鋭角的に歩いて恋を捜している両足。昨日までそっぽを向き合っていた爪先がどうして今日からしとやかに顔を合わせようとするのだろうと不審がっている少女の両足。ポケットの中の金の重みで大股に歩く両足。顔で微笑みながら脛で嘲笑っているすれっからしの女の両足。街から帰って足袋から出て涼んでいる汗ばんだ両足。昨夜の罪を踊子の良心に代わって舞台の上で嘆いている美しい両足。珈琲店で踵に女を捨てる歌を唄わせている男の両足。悲しみを重いと思い、喜びを軽いと思う両足。運動家の、詩人の、高利貸しの、貴婦人の、女流水泳家の、小学生の両足。両足、両足、両足。――それよりも彼の妻の両足。(「女性」大正14年6月号)

*編集部注 不適切な表現がありますが、原文のまま掲載します。

十分に「グロ」であり「エロ」でもある。

川端康成は後年『片腕』という妖美にあふれた作品を書くが、その源泉はこの辺にある。『片腕』の冒頭は――。

「片腕を一晩お貸ししてもいいわ。」と娘は言った。そして右腕を肩からはずすと、それを左手に持って私の膝においた。

「ありがとう。」と私は膝を見た。娘の右腕のあたたかさが膝に伝わった。

「私」と娘の交情がこうして始まり、衝撃的なラストに到る。「私」は娘とともに眠る。そして目ざめると、不気味なものが橫腹にさわっている。それは私の右腕であった。

私はよろめく足を踏みこたえて、ベッドに落ちている私の右腕を見た。呼吸がとまり、血が逆流し、全身が戦慄した。私の右腕が目についたのは瞬間だった。次の瞬間には、娘の腕を肩からもぎ取り、私の右腕とつけかえていた。魔の発作の殺人のようだった。

私はベッドの前に膝をつき、ベッドに胸を落として、今つけたばかりの自分の右腕で、狂わしい心臓の上をなでさすっていた。動悸がしずまってゆくにつれて、自分のなかよりも深いところからかなしみが噴きあがって来た。

「娘の腕は……?」私は顔をあげた。

娘の片腕はベッドの裾に投げ捨てられていた。はねのけた毛布のみだれのなかに、手のひらを上向けて投げ捨てられていた。のばした指先きも動いていない。薄暗い明かりにほの白い。

「ああ。」

私はあわてて娘の片腕を拾うと、胸にかたく抱きしめた。生命の冷えてゆく、いたいけな愛児を抱きしめるように、娘の片腕を抱きしめた。娘の指を脣にくわえた。のばした娘の爪の裏と指先きとのあいだから、女の露が出るなら……。

逸品というしかない見事な描写であり、新感覚派の作家の行き着いた究極の境地といってよい。川端康成は衆知のように、早期に肉親をなくし天涯孤独をあじわったことで、人の死に大きな関心を抱いた。ところで、死は生の裏返しであり、仏教の死生観にしたがえば、死は永遠ではなく来世でよみがえる。輪廻転生である。

川端は「心霊」や「心学」に強い興味をしめした他、怪異現象にも大変な関心をよせ、掌篇小説のなかでも怪異幻想を好んでとりあげた。

日本文学の本道を歩きながら、独自の境地にたどりついた「妖」の作家であるが、どの土壌にもエロ・グロ・ナンセンスの「毒気」が「豊か」に入っている。

『少年愛の美学』や『弥勒』などで独自の文学世界を築いた稲垣足穂も、既成の価値観とはまるで違った世界に住む異端の作家である。足穂は子供のころから星や月、宇宙、飛行機、映画などに強い好奇を示し、それらを素材に多くの作品を残した。

足穂は一時期、横光利一や川端康成の起こした『文芸時代』に数多くの作品を発表した。足穂作品には、小説ともエッセーともつかぬ、型にはまらない作品が多い。

1作1作が異色なのだが、なかでも異色なのは『一千一秒物語』(1923年1月、金星堂刊)である。原稿用紙1枚から数枚の短い作品集で、その後のショート・ショートというジャンルの先駆者でもある。

『星を食べた話』

ある晩露台に白ッぽいものが落ちていた 口へ入れると 冷たくてカルシュームみたいな味がした

何だろうと考えていると だしぬけに街上へ突き落された とたん 口の中から星のようなものがとび出して 尾をひいて屋根のむこうへ見えなくなってしまった

自分が敷石の上に起きた時 黄いろい窓が月下にカラカラとあざ笑っていた

『友だちがお月様に変わった話』

ある夜 友だちと散歩しながら お月様の悪口を云った 友だちがだまっているので

「ねえ、そう思わないか」

と云いながら横を向くと お月様であった 逃げるとお月様は追っかけてきた 曲がりかどでお月様は自分を押し倒して その上をころんで行った 自分はアスファルトの上に板になって倒れていた

深更の出来事についてさっそくカイネ博士が主張した

「ともかくその月は三角形だと云わなければならぬ 何故というならば ころんで行ったあとにこんな痕がついているからである」

博士は アスファルトの上に印されている鋭角の孔を順々に示しながら云った

「その三角形がたいへん速く廻っていたから 円く見えたまでの話である」

人々に説明しながら 博士は歩道の上に倒れている自分をひき起こした それはボール紙を切りぬいた人形であった

句読点などをはぶいた独特のテイストで、まさに人を食ったような物語だ。ファンタジーの部類に入れることもできるが、いわゆるファンタジー作品のように「甘い」ものではなく、宇宙的視点をもった童話の趣きだ。『一千一秒物語』について足穂自身「一種の文学的絶縁とニヒリズム」と語っている。

師匠格の佐藤春夫は「童話の天文学者――セルロイドの美学者」と題する序文を書いた。芥川龍之介は「大きな三日月に腰掛けているイナガキ君、本の御礼を云いたくてもゼンマイ仕掛の蛾でもなけりゃ君の長椅子へは高くて行かれない」と書き送った。

稲垣足穂=1962年

稲垣足穂=1962年作品の多くは小説ともエッセーともSFともつかぬ「大人の童話」といっていいような内容で、時間や空間に縛られず自在に宇宙をとびかったりもする。

「エロ」より「ナンセンス」の色合いが強いが、理解不能のわけのわからない作品ではなく、人間を宇宙の視点から眺める気宇壮大なものも含んでいる。

ロマンティックで、かつ哲学的な色合いをおびており、いわゆる日本文学の範疇をとびだした作家といっていいだろう。

独特の個性から、足穂は新感覚派の運動が退潮していくにつれ文壇と離れ、戦後かなり長い間、稿料などもほとんど出ない名古屋の同人誌『作家』に毎号のように作品を発表した。

晩年、評価がもどってきたが、日本式の狭い「文壇」におさまるような作家ではなく、今なお熱烈な「足穂ファン」がいる。

ウェットな感覚の日本の自然主義文学、私小説などと一線を画す足穂は、新感覚派の文学を高く評価し、『抹消神経又よし』というタイトルで以下のような熱いエールを送っている。

新時代の文学にはそれにともなういわゆる「健全」がなければならぬと考えるのは迷信である。この楽園においては「不健全を排す」そういう言葉が排されるべき一つの不健全にぞくしている。ディレッタンチズム、現実逃避、技巧主義、末梢神経を否定するのも又同じである。そのいわゆる退廃的とても、みずからが許したこの郷土の絶対自由を確信する吾々にとっては、一九世紀風の空疎な概念よりはるかに健全なものだからである。 (『文芸時代』大正14年4月)

さらに旧文壇の有力な書き手、広津和郎の「人類の滅亡などという空想的な呑気な厭世的感覚で現代を律しようとするのは間ちがいである」いう批判にこう反論する。

吾々はその人類の滅亡を人類の解放と考えてもさしつかえない気がするからだ。未来とはいつもこの刹那であり、この刹那とはやがて記憶である。危険というのは崖ぎわに立つ数分間のためらいで、とび下りてしまえば元の平地なんだ。

足穂は「末梢神経の遊技」を結構なことと決めつけ、「それすらも受け容れられないような顔で新時代を迎えようなどとはおこがましさのかぎりである」と既成文壇を罵倒する。

たとえば一つのネクタイをとりかえても気分がちがうということを知らなければ、彼は芸術家になる資格はないとは、私の常に信じているところである。佐藤春夫や稲垣足穂などという作家はネクタイや帽子を重じているが、そうしたことで芸術を律するのは間ちがっているということを云った人があるが、一つを知るばかりの適例とは即ちこれである。[……]こころみに見よ。いかに多く現下の日本における文学青少年がいわゆる「魂」「涙ぐましい」「一歩一歩をきずきあげる」「友よ、手を取って」の皮相というよりは野暮くさいセンチメンタリズムに禍されていることぞ。

そしてこう結論する。

ダイヤや星や花が美しいのはあたりまえで、吾々の現実はそれならぬものに充たされたうれいの巷である。そして、そのうるおいのない生活から少しでもはなれた世界に住みたいと念ずるとき、酒と女、つづいて芸術も生まれてくるとは、けだし最も極端な近時の主張とても一箇の芸術論であるかぎりは否認し得ないところのABCである。

鳥や飛行機、あるいは月や星の視点から人間社会を見ようとする足穂らしい、率直かつ犀利な言い分である。視点を根本的にかえることで、この世界がちがった意味合いをもって迫ってくる。世俗とは対極的な位置に身をおき、そこから発想する。そんな物語こそ、新しい時代の文学であることを、足穂は身をもって示した。 (つづく)

*引用原典中の旧かな旧字等は現代読みにかえてあります。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください