もう一人の異端児・龍胆寺雄

2015年06月03日

稲垣足穂とならんで日本の文壇の異端児ともいうべき龍胆寺雄も、ナンセンス文学を積極的に評価した。龍胆寺は『文芸時代』の出身ではなく雑誌『改造』の懸賞募集に当選した「放浪時代」で世に出た。旺盛な筆力と批判精神で、この時期の文芸雑誌を攪乱したといってもよい。

『タンバリンを抛つ』(『文藝春秋』昭和4年5月号)から、龍胆寺雄の文学世界を覗いてみよう。

これは、金持ちのパトロンの慰みのため、ブルジョア階級の住む避暑地に、金のためにダンスを披露しにいった男(僕)と女(瑠美)の不安定な心理を描いた短編小説である。

瑠美の手紙は匂い入りの薄い絹紙の半ぺらに、鉛筆を嘗め畳みのおもての凹凸をたどって、こんなことを述べて居た。

――ねんぢゆうおしッこばかり出たくて、ご不浄へ行っても出ないの。早く帰って、ネ。

僕は絹紙をいきなり揉み苦茶にして、手のひらで垢の様にまるめて、――力一杯床へ弾まして、絨緞の中へスリッパで踏みにぢってしまった。胸の中が変にガラン洞になった様で、嬉しくって悲しくって、愉快で、涙が出そうで、小鼻のあたりをピクピクさせながら、

『誰が帰るもンか!』

今にも洪水で堤の切れそうな眼をわざとみはって、壁掛け時計に僕は云った。大きな樫の錘をゆるゆると振って、陰気な魂の音を立てて居る壁掛け時計に。

瑠美は妊娠しており、いずれ東京にもどって乳牛を育ててミルクを赤ちゃんに飲ませる夢をもっている。が、今は二人ともパトロンのブルジョア婦人を慰める芸人の存在だ。やがて、「僕」はパトロンを振り切り、瑠美とともに避暑地から出立する。そこまでの経緯をエネルギッシュに描いている。

随所に「新感覚」にあふれた文体がちりばめられている。一部を紹介すると――。

【僕の頭が蒼空の様に僕の方から晴れてきた】

【桃色のクッションの中で真珠貝の様にうたた寝をして居た羽根扇の奥さんに、肩を揺すぶって僕は云った】

【浴衣のようにサラリと僕は彼女から立った】

【風は死んで天と地とがこっそりと闇の中で唇を寄せ合って居た】

登場人物の個性、性格にあわせてシンボリックに描いた文体で、ユーモラスでもあり、なるほどこういう表現があるのかと、新鮮な感覚に打たれる。

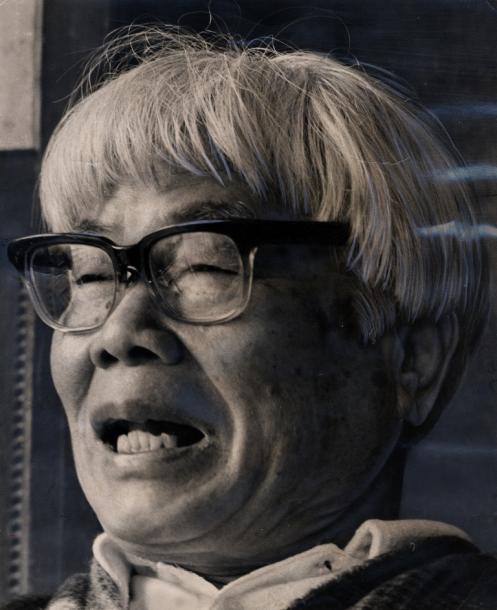

龍胆寺雄

龍胆寺雄プロレタリア作家として出発し、やがて転向した作家、平林たい子は龍胆寺の『魔子』をひきあいにだして、なぜ龍胆寺作品にそれほど需要が多いかについて分析し、一番目につく特徴は「何と言ってもこの形式である。この形式を特徴づけているものは、そのセンテンスの長さと、ある基準によって一定の狭い限界をもつ言葉の種類とである」と指摘した。

当時、龍胆寺はもっとも売れっ子の「流行作家」ではあったが、新感覚派の勢いが潰えるにつれ、執筆意欲をなくしていった。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください