稀代の音楽家の独自性と孤独な影

2015年04月03日

刊行されたばかりの『大瀧詠一 Writing & Talking』は、A5判で900頁を超す大著である。2013年12月30日に亡くなった著者の、生前の主だった文章やインタビューを収録している。間口も奥行きも広大で、それゆえにつかみにくかった“ナイアガラ・ワールド"を体系化してみせた当面の集大成本になるだろう。

『大瀧詠一 Writing & Talking』、白夜書房、2015年3月21日、定価:4500円+税

正直に言って私は、長い間、大瀧詠一に近づけなかった。

アルバムのいくつかはリアルタイムで聞いたし、カラオケで歌う曲もある。でも、その世界に深く入り込むことはなかった。知人には何人か“ナイアガラー"がいるが、彼らと熱を込めて語り合ったこともない。

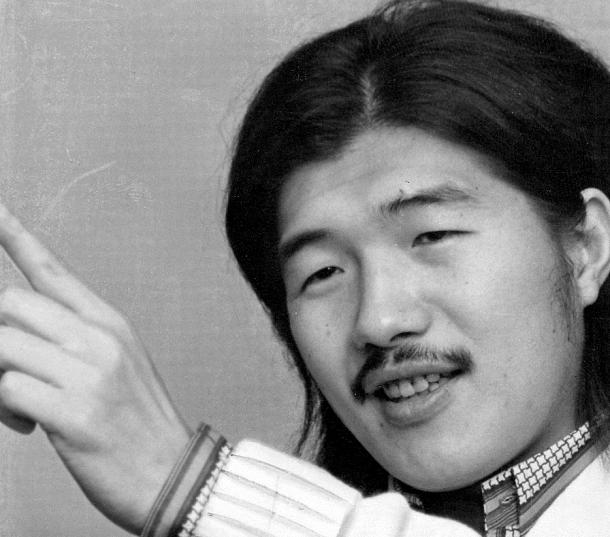

大瀧詠一=1976年

大瀧詠一=1976年見田宗介の『近代日本の心情の歴史』(1968)を皮切りに、歌手や作曲・詞家の評伝、音楽社会学者の書物などを読み進めていくうちに、大瀧の「日本ポップス伝」にたどり着いた。

「日本ポップス伝」は、NHKFMで1995年8月7日から11日にかけて放送された番組だ。

大瀧がレコードをかけながら、明治期の洋楽導入から戦前の古賀政男・服部良一を経て戦後歌謡曲まで、近代大衆音楽史を毎回90分ずつ解説した(1999年1月4日~8日にパートIIが放送されている)。

豊富な知識と実作者の感覚で、音楽史の意外な因果を読み解く語りには、文字通り目から鱗の落ちる思いがした。従来語られてきた音楽史の常識がころころひっくり返っていくのを見て、驚愕にも似た感慨を持ったリスナーは数多い。

これが大瀧の重要な音楽活動だったことは、後でわかった。彼の音楽活動は、むろんレコード制作やコンサートだけではないが、プロデュースやラジオのDJにとどまるものでもない。日本の音楽について調べ・考え・発言することもまた、主たる活動のひとつだったのである。

今回の大著は、そうした大きな全体像を知るには、かっこうの入り口である。

本書の構成をかんたんに紹介しておこう。

第I章が「クロニクル」と題されたライフストーリー、第II章が音楽史論を軸とする「ミュージック・セミナー」で、このふたつのチャプターが全体のほぼ半分を占めている。言うまでもなく、本書の最重要コンテンツだ。

第III章はコラム集成の「グラフィティ」、第IV章はレコード解説文を集めた「ライナー・ノーツ」、第V章はさまざまな分野の対談を並べた「クロストーク」である。

私見では、第II章の理論編が、本書の核(へそ)の位置にある。読み進む順番は自由だが、大瀧の活動史を第I章で追体験した読者は、彼のその時々の突進や停滞や躊躇や屈託の意味を、第II章の音楽史論で理解し、腑に落とすことができる。

言い換えれば、以下のような“大瀧問題"のディテールが第I章に描き込まれ、それを考えるためのヒントが、第II章に埋め込まれている、と言ったらいいだろうか。

・なぜ、ナイアガラ・レーベルをつくり、こだわったのか

・なぜ、あれほどの熱意で先達の音楽を研究したのか

・なぜ、過剰とも思えるほどにパロディや遊びを追求したのか

・なぜ、音楽以外のことに大量の精力や時間を費やしたのか

・なぜ時に、長期の休止や中断を行なったのか

・そしてなぜ時に、不朽の名作と呼びうる曲が生まれたのか

すべてをくまなく照らしだすような、緻密で周到なセオリーが用意されているわけではないが、注意深い読者なら、大瀧が時に突進し、時に迂回しながら、ある種の闘いに挑み、その闘いの中から独自の理論を紡ぎ出していたことに気づくだろう。

第II章で披歴される知識と理論は、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください