2015年06月29日

今年2015年は、カンヌ映画祭が新たな一歩を踏み出した節目の年である。37年にわたって映画祭を率いてきた “名物会長”が引退したことで、トップの構成が変わり、映画祭に少なからず変化をもたらしたのだ。

実際、今年からどのように変わったのかを知るためには、その前段階について触れておくのもよいだろう。そこでカンヌ映画祭の最大の立役者であるこの名物会長と、彼の功績についてお伝えしておきたい。

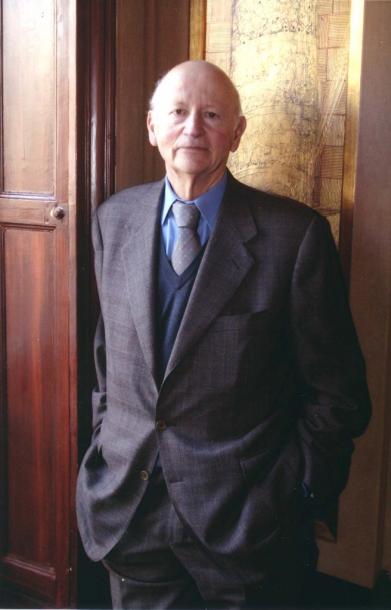

名物会長とはユダヤ系フランス人のジル・ジャコブのことだ。

カンヌ映画祭の名物会長ジル・ジャコブ (c)FDC

カンヌ映画祭の名物会長ジル・ジャコブ (c)FDC1930年生まれの彼は、現在85歳。映画批評家出身で、思想の偏りのなさを買われ、1978年の映画祭から(任命は77年)ディレクターとしてスタッフに加わっている。

2001年からは会長職に就任し、昨年の2014年までトップとして映画祭を牽引し、繁栄を築きあげてきた。

現在は、名誉会長の肩書きをもらい基本的に引退したが、これまで仕事の合間を縫って続けてきた作家としての執筆活動は今後も積極的に続けるようだ。

まずはジャコブの功績を振り返るために、彼が最初に就いた映画選定を担うディレクターの仕事に注目をしてみたい。半世紀くらい前の時代、国際映画祭は各国の政治的な思惑や、プロデューサーの圧力に大きく支配されていた。

カンヌの場合、諸外国の意見を聞かずに作品選定を映画祭独自の判断でできるようになったのは、1972年になってからのことである。

つまりこの時から、映画祭の柱であるコンペティション部門の作品を、堂々と映画の芸術的な価値(もしくは監督や俳優の価値)から選びとれるようになったのだ。現在では当たり前のことに思えるが、この質的変化は決定的だろう。

ジャコブはこの時代の流れを最大限に利用し、臆せず野心的な作品選定を進めていった。

例えば、彼が仕掛けた1979年のカンヌ映画祭のコンペは、実際、素晴らしかったと思う。

フランシス・フォード・コッポラの『地獄の黙示録』、フォルカー・シュレンドルフの『ブリキの太鼓』がダブル受賞を果たしているのだ。さらに同年には、テレンス・マリックの『天国の日々』も監督賞を受賞しており、今見ても歴史に残る傑作を選んでいたことがわかる。この年の仕事でジャコブは後年、「(ディレクター職が)3年は安泰になった」と回想している。

その後のカンヌのセレクションがいつも評判であったわけではないにしても、権力におもねることのない彼の選択眼は、当初からかなり安定していたとは言えそうだ。学生時代からクロード・シャブロルやフランソワ・トリュフォーと交流し、一緒にシネマテークで映画を浴びるほど見てきただけのことはあるのだろう。

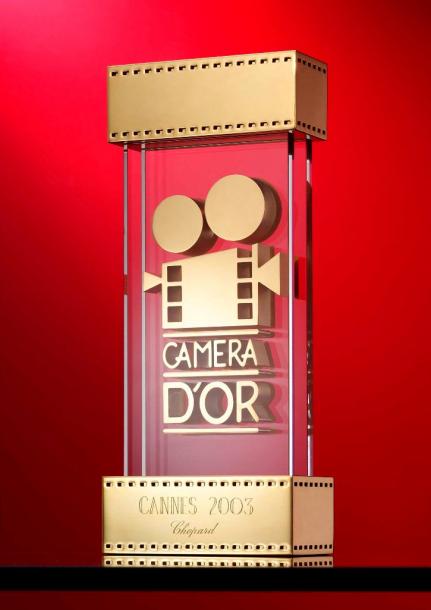

ジャコブが新設した新人賞「カメラドール」のトロフィー (c)FDC

ジャコブが新設した新人賞「カメラドール」のトロフィー (c)FDC就任早々の1978年、複数あってわかりにくかった非コンペ部門を「ある視点部門」として統合し、全てのセクションの作品から選出可能な新人賞「カメラドール」を新設した。

さらに1998年には、学生映画の短編部門である「シネフォンダシオン」、2000年には長編映画を準備する新人監督をパリで受け入れる監督養成場「レジダンス」を新設した。

1997年に、河瀨直美監督が史上最年少(当時27歳)でカメラドールを受賞し、一躍世界が注目する監督の仲間入りを果たしたが、現在に至るまで彼女のキャリアを暖かく見守り、後押ししてきたのはジャコブだろう。

彼女のように世界にはジャコブの寵愛を受け、巨匠への階段を登る「カンヌ・チルドレン」が数多い。クウェンティン・タランティーノ、コーエン兄弟、ナンニ・モレッティ、ケン・ローチ、ジム・ジャームッシュ、ジェーン・カンピオンなど枚挙に暇がない。

今年2015年の審査委員長を務めたコーエン兄弟をはじめ、ジャコブ本人に恩義も感じる彼らは、「ジルおじさんのため」(実際コーエン兄弟はジャコブのことを親しみを込め「Oncle Jacob(ジルおじさん)」と呼ぶ)にと、監督業とは関係のない審査員の仕事も、快く引き受けてくれることが多い。 (つづく)

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください