組織イメージの転換

2015年12月08日

たいへんうかつな話だが、私は大学全共闘と60年安保闘争のつながりについて、さほど注意を払ったことがなかった。当時、高校生だったせいもあるが、「1969」から眺める「1960」はおそろしく遠い過去のできごとだったからだ。

安保ブント以後の党派の系統図や離合集散の知識は持っていたものの、両方の運動に関わった人々の精神史に触れる機会はなかった。

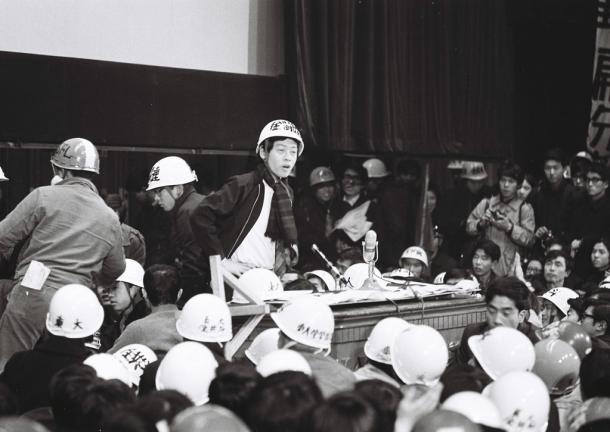

山本義隆東大全共闘代表(奥)=1969年2月22日

山本義隆東大全共闘代表(奥)=1969年2月22日だから山本義隆の『私の1960年代』(2015)を読んで、改めて知らされたのは、彼が20代の丸々を東大のキャンパスで過ごし、60年安保闘争から全共闘運動まで、学内外のいくつかの運動にかかわり、しかも物理学徒として情熱的に学び続けたという事実である。

山本が入学したのは、東大がすでに安保闘争の渦中にあった1960年4月である。

大手前高校から東大に進んだのは、「ただひたすら物理学と数学の勉強をしたかったからなので、ほとんどノンポリ」(『私の1960年代』)だった。

それでも学生運動のメッカのような駒場寮でもまれ、国会デモに通ううちに、「安保がつぶれるかブントがつぶれるか」というブント全学連(全学連主流派)の「意気込みと本気度に惹かれていた」(前掲書)。

樺美智子が国会構内で殺された1960年6月15日、山本は

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください