当事者として世界と日本を知る

2015年12月23日

本は、時代の証言であり、出来事のタイムカプセルである。

2015年の出来事で、後の時代に最も大きな影響を与え、その都度同時代の証言を参照しなくてはならないのは、9月19日未明の「安保関連法案」強行採決であろう。

その証言が遺漏なきものであるためには、その法案が何人もの憲法学者に「違憲」と断じられ、戦後の平和主義を捨てるものとして国民の広汎な反対を受けていたこと、8月30日の国会前抗議行動にはのべ12万人が押し寄せ、強行採決のその時にも、深夜にもかかわらず国会前には2000人もの人が阻止のために集結していたことが、併せて語られ、伝えられなければならないだろう。

そうした反対運動の中にあって、世代を超えて活力を与えていたのが、SEALDS(Students Emergency Action for Liberal Democracy-s)である。

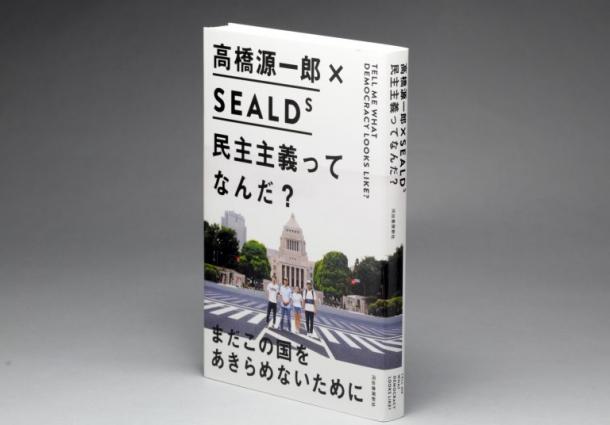

高橋源一郎、SEALDs『民主主義ってなんだ?』(河出書房新社)

高橋源一郎、SEALDs『民主主義ってなんだ?』(河出書房新社) 「民主主義が終わってるなら、始めるぞ」と、決して諦めない彼らはデモで連呼する。

彼らの若々しい決意を読みながら、極めて面倒くさく、結果も覚束ない「民主主義」という仕組みを担う覚悟をぼくたちが持っていたかを自問しながら、実は「民主主義」は「終わってる」どころか始まってもいないのではないか、と思った。

ぼくたちが知らなくてはならないのは、選挙で代表を選んでその代表の代表にすべての決定を委ね、権限を与え、責任を負わせる「おまかせ主義」「丸投げ主義」が、「民主主義」とは真逆のものであることである。

「民主主義」とは、国民一人ひとりが考え、決断し、その責任を負うシステムであり、当事者としての覚悟を要求されるということ、そして政治も経済もグローバル化した今日、当事者意識は日本国民としてのそれではなく、世界市民としてのそれでなくてはならない。

ならば、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください