50年代アメリカのダークサイドなど

2016年04月19日

今回は、『キャロル』の舞台となった、1950年代アメリカの――とりわけその郊外の――ライフスタイル、政治的背景について、(ディヴィッド・ハルバースタム『ザ・フィフティーズ――1950年代アメリカの光と影』1~3巻<筑摩書房、2015、峯村利哉・訳>、および同書の1巻、3巻の越智道雄・町山智浩による解説対談を参照しつつ、ざっとおさらいしておこう。

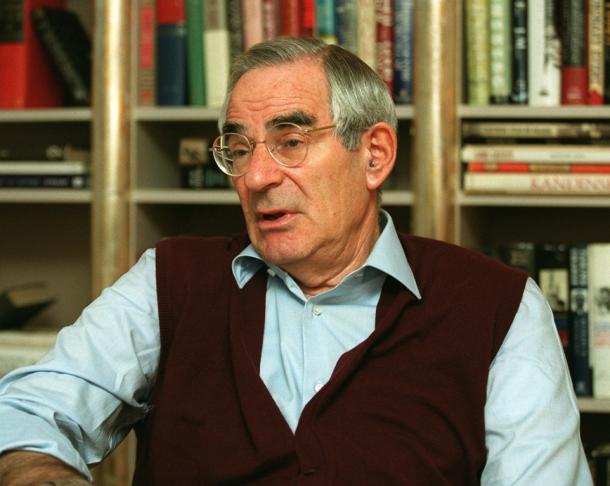

デイビッド・ハルバースタム

デイビッド・ハルバースタム50年代のアメリカは、戦後の混乱から脱して未曾有(みぞう)の経済的発展を遂げ、「中産階級が拡大し、核家族が郊外の庭付き一戸建てを買い、自動車、テレビ、家電製品をそろえるという」(町山)、アメリカン・ドリームが実現されたかのような繁栄の絶頂期を迎えた。

よって当時の、生活水準が急上昇したアメリカは、ヨーロッパやアジアの諸国にとっては「夢のような」ユートピアに映ったのである。

しかしながら、それは50年代の表層部分であり、その裏面では、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください