永遠の遺言執行人として

2016年08月16日

過日、『没後30年 鮎川信夫と「荒地」展』を開催中の神奈川近代文学館を訪れた。みなとみらい線の終点で下車し、エレベーターでアメリカ山公園の入り口まで一挙に昇る。出口を抜けると、横浜港をまたぐベイブリッジが盛夏を思わせる陽光に輝いていた。数回しか来たことがないのに、めぐり合せるのはなぜかこの季節である。

鮎川信夫の詩に最初に出会ったのも、1970年代初頭の夏だったと記憶している。

詩集を読んだのではなく、ある政治党派のビラに、エピグラフのように引用してあった。ビラの内容はもう覚えていないが、詩の一節は次のようなものだった。

たとえば霧や

あらゆる階段の跫音のなかから、

遺言執行人が、ぼんやりと姿を現す。

――これがすべての始まりである。

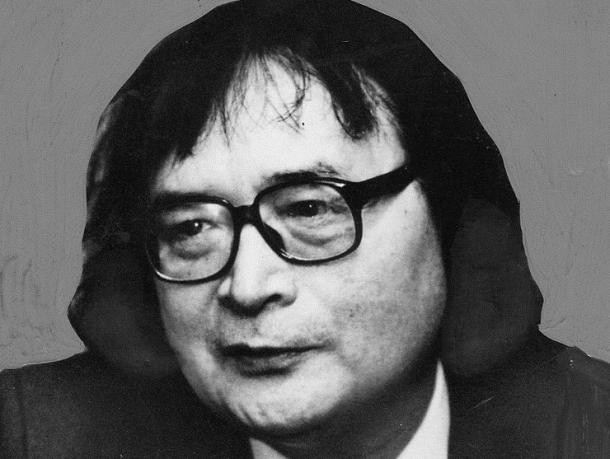

鮎川信夫

鮎川信夫しかもこのとき一周遅れの「学園闘争」に首を突っ込んでいたこともあって、詩の言葉の意味を完全に取り違えていた。「遺言執行人」とは、無念に終わった闘争もしくは革命の遺志を伝えにきたメッセンジャーにちがいないと錯覚したのである。

おそらくこのビラに導かれて、現代詩文庫の『鮎川信夫詩集』を書店で求めた。手元に残るこの本の奥付には、「1972年4月1日第7刷」とある。

「遺言執行人」の詩は、その詩集の冒頭に掲げられていた。「死んだ男」と題された作品である。「遺言」とは、「M」という亡くなった誰かのものであることを知った。最終連は、次のように「M」に呼びかけていた。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください