ディランを聴いて44年、その孤塁と屈折した喜び

2016年10月21日

ボブ・ディランのノーベル文学賞受賞が発表された10月13日は20時9分から、私のスマホが鳴り続け、多数の友人から「祝電メール」を頂戴致しました。皆様には御礼を申し上げます。

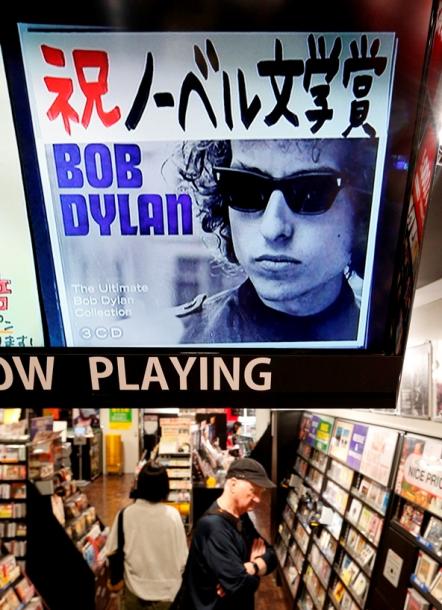

ノーベル文学賞決定を祝うCD店=東京都渋谷区のタワーレコード渋谷店

ノーベル文学賞決定を祝うCD店=東京都渋谷区のタワーレコード渋谷店俺のディランが皆のディランになってしまうのではなかろうか。これはゆゆしき事態ではないか。

ライブのチケットは取りにくくなるだろうし、街じゅうに「にわかディラン評論家」が跋扈(ばっこ)するかもしれない。

そもそも、ノーベル賞って湯川秀樹先生が戦後復興期に受賞されて以来、日本では大騒ぎするが、海外ではそれほどではないらしいし、いわゆる「ロック御三家」のビートルズ、ローリング・ストーンズ、ボブ・ディランの中では、アメリカの雑誌の人気投票ではディランの支持層が厚いものの、日本ではディランがもっともマイナーなのだ。事態は二重にネジれている。

さらに受賞直後に主催者が本人に接触しようとしたら、「寝ている」という対応だったらしいし、10月18日には接触を断念するという発表もあった。授賞式に現れるのかどうか、予断を許さない。

日本でディランが浸透しないのは、「歌詞がわからないし、なんだか曲も変だし……」といった理由をあげる人が多い。さらには「訳詞を見たらますます分からなくなった」「声がきたないし、聴くと頭が痛くなる」「最近着ている物が変だ」という意見も聞く。

だがむしろ、こうした反応はディランの創作行為が成功している証しなのだ。敵意をむき出しにして皮肉を歌詞に託し、前のめりにがなり立てるのがディランの真骨頂なのだから。

かくしてディランフリークは、宿命的に敬して遠ざけられる。これが実は屈折した喜びなのである。「ゆず」に目覚めてギターをひきはじめた私の甥に「ボブ・ディランが好きなんて、オジサンやっぱり変わってるよ」と言われてしみじみうれしかったのである。

ディランを聴くようになったのは1972年で、中3の時だ。よしだたくろう(当時はひらがなだった)が大ブレイクした年である。「結婚しようよ」「旅の宿」の大ヒット、ラジオでは「バイタリス・フォーク・ビレッジ」「オールナイトニッポン」を担当、年末にはNHKに出演。曲や歌もさることながらラジオでのトークは実に面白く、頻繁にボブ・ディランの曲をかけて喧伝していた。

たくろうは自分の曲想はディランに触発されたものだとしばしば語っており、そうするうちに、彼の選曲したディランのベスト盤がLP2枚組みで発売される。

早速入手して針を落とすと一気に魅了された。以来、今日まで続くディラン中毒の始まりだった。

粗削りなギターに、ダミ声。誰かが漫画「がきデカ」から引用して「慣れれば美味しいクサヤの干物」と評していたが、言い得て妙である。この辺りはまさによしだたくろうの魅力にも通じる(マネしているんだから当たり前か)。曲のバラエティーも幅広く、なかなか良い選曲だった。

特に目(耳?)からウロコだったのは「ライク・ア・ローリング・ストーン」で、現在でも何か1曲と問われれば迷わずこの曲を推す。アコースティックから転じてフォークロックを確立したとされる、いわゆるロック3部作の中でも、名曲中の名曲。

歌詞は、「偉そうに10セント玉を投げて(恵んで)いた」金満女」が無一文になって、「路上でメシを漁るのはどんな気分だい?」と畳みかけつつ、「すべてを失ったら、失うモノもないだろう」と切り返す。モノを持たないから自由になれるんだぜ、という語りかけにもなっている。

ラップ風のボーカルをもりたてる、絶妙なオルガンとピアノは、後の盟友「ザ・バンド」との共演に引き継がれてゆく。

この時期にディランに目覚めたことで、音楽の全く未知な領域に触れたのとひきかえに、私は常に焦燥感を味わい続けることになる。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください