夏目漱石 谷崎潤一郎ほか 著

2016年11月07日

本書の前書きにあるとおり、多くの人にとって「締めきり」というものの存在を初めて意識するのは、小学生時分の夏休み最終盤、手つかずの宿題を前に焦燥するときだろうか。

以来、試験だ就職活動だ卒論だ、と締めきりに追われ、社会人になっても、特に編集者のような仕事をしていると、頭をいつも占めるのは「締めきり」の4語、気がつけば人生の締めきりも意識にのぼる年になってしまった。

村上春樹がここで紹介するように、まさに「締め切りのある人生は早く流れる」。「締め切り」を英語で「デッドライン」(死線!)というのも合点がいく。

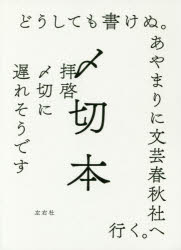

『〆切本』(夏目漱石 谷崎潤一郎ほか 著 左右社) 定価:本体2300円+税

『〆切本』(夏目漱石 谷崎潤一郎ほか 著 左右社) 定価:本体2300円+税期限が来ても筆が進まず、悶える作家たち。高見順は日記に「どうしても書けぬ。あやまりに文藝春秋社に行く」と書く。「かんにんしてくれ給え」「百拝するしかない」と編集者へのお詫びの手紙を切々と書く吉川英治。このあたり、今どきあり得ないなあと妙に感心する。

井上ひさしのように「殺してください」と申し出られたら、どう応じていいものか。言う方も言う方だが、催促のメールを何度も無視されたり、携帯電話の電源を切られるぐらいなら、こんな台詞を一度は聞きたいものだ。

一方で、川端康成など、編集者の「義理に追い迫られないと、絶対に書けぬ」と断じる作家もいるし、自宅を訪れた担当者から「様子をみにきたのですよといはれてほろりとする」林芙美子には、こちらもぐっと来る。

締めきり前に心身不調になるタイプもいる。梅崎春生は、流感にかかってしまい、仮病を疑って自宅を訪れた編集者が来るなり、さばを読んで伝えていた熱までほんとに体温が上昇したと打ち明ける。野坂昭如は、締めきり原稿を抱えると、指の骨を折ったり足を捻挫したり。彼は、編集者の同情を求めて「怪我することを潜在的にのぞんでいるのではないか」と分析してみせるが、僕も、締めきり前、道を歩いていただけで転んで頭を打ちつけ執筆できなくなった筆者がいたことを思い出した。

むろん、こんな作家ばかりではない。横光利一は「書けないときに書かすと云ふことはその執筆者を殺すことだ」と開き直る。内田百閒は、原稿締めきりを延期してもらう一方で、年内中の借金返済のためにカネの無心で歩き回る。「原稿を書いたりなんかするよりは……私の性に合う」なんて、これまた居直ったあげく、借金取りも来なくなる大晦日の除夜の鐘を聞く。

そういえば、ずいぶん前に聞いた話だが、雑誌の出張校正室で(昔は校正刷りのチェックのために印刷所に「出張」した)じりじりして原稿を待つ担当者に「今月はやめておくよ」と言い放って一方的に電話を切った大推理作家がいたらしいが、これに類したエピソードは本書にも出てくるから、珍しくもないのだろう。この類いの書き手に対しては、編集者としての立場で高田宏が「怨念」をぶちまけているが、憐憫と共感、沸々とこみあげる記憶とともに読んだ。

編集者の文章でいえば、締めきりギリギリか期限後に届いたであろう坂口安吾(!)の原稿に対する扇谷正造の返信にはたまげた。「たいへん面白い読物」としつつも「大いにチュウチョされる次第」でボツにするという手紙なのだが、チュウチョの理由も不明、必要最小限かつ慇懃無礼とも言える文言で、さすが伝説の編集長である。こんな手紙を一度は書いてみたいものだ。

たまげたといえば、柴田錬三郎。あと1時間で編集者がホテルの部屋に原稿を受け取りに来るという段になって、「二十年に一度の非常手段」で「弁明原稿」を書き上げる。この長文は本書でぜひ読んでいただきたいが、締めの文が「アーメン!」。さすがシバレン。こういう弁明も一度は受け取ってみたいものだが、いまの世では、会社員人生はこれで締めくくりとなるだろう。

締めきりに遅れたことなどない、という作家がけっこういるのには驚く。締めきり10日も前に、「早くてすみませんが……」と添え書きして原稿を送る吉村昭。若い頃、原稿を出版社に売り込んでは撥ねられていた経験から、「持ち込み三十年時代の恐怖症は抜けず、必ず二日前には(原稿を)入れる。編集者に心配かけるなんて大胆なことはとてもできない」という胡桃沢耕史。北杜夫は、「書けていようとも、いつまでもできずにいるふりして、編集部をハラハラさせる。すると大作家として処遇されるのだ」などと遠藤周作にアドバイスされたりしている。

確かに、締めきりにまつわる“ハラハラ”話は編集者たちの酒席ではかっこうのネタだが、最初は憤激の声が飛び交いながら、いつのまにか「締めきり破られ自慢」の趣を呈することもある。編集者のこうした倒錯した性向は傍から見たら理解しがたいかもしれない。

もちろん、締めきりの「効能・効果」も説かれている。ジャック・ラカンは精神分析の際、患者から聞き出す「セッション時間」を短く設定して、大事な言葉を引き出したそうだ。米原万里や大澤真幸は「制限」という不自由さがあることで自由になれる、<終わり>が迫っているという危機感が「知に、勇気ある飛躍を促」すなどと、その報いについて書く。大仰ではあるが同感だ。「仕事はのばせばいくらでものびる。しかし、それでは、死という締切りまでにでき上る原稿はほとんどなくなってしまう」という外山滋比古の金言とともにかみしめたい。

もちろん、たいがいの仕事には納期があるから、こうした納める側と受け取る側のやりとりにはどの業種にもドラマがあるのだろう。だが、森博嗣が書くように、原稿をめぐっては、契約もなければ、期限破りにペナルティもない(逆に締めきりに間に合っても報酬もない)、いわば「紳士協定」だけで仕事が進められている特殊な世界かもしれない。

そのぶん、締めきりへの苦悶も、焦燥感も、居直りも、言い訳も、謝罪も、締めきり破りの常習犯も厳守派も、そこには仕事観と人生観がにじみ出る。「シメキリだけが人生だ」とさえ言いたくなる。本書は売れ行き好調と聞くが、企画のアイデアもさることながら、何事もビジネスライクな風潮のなか、この「滋味」が求められるのもわかる。

それにしても丁寧な本である。94篇の文章を探しだして再録許諾を得ることにはじまり、カバー、表紙まわりに名フレーズをちりばめ、本文用紙も随所で変化をつけ、巻末には執筆人の十全なプロフィールもある。これだけ手間隙をかけて、刊行予定には間に合ったのだろうか。

*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。

*「神保町の匠」のバックナンバーはこちらで。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください