言葉に生涯をかけている作家の決意

2017年03月09日

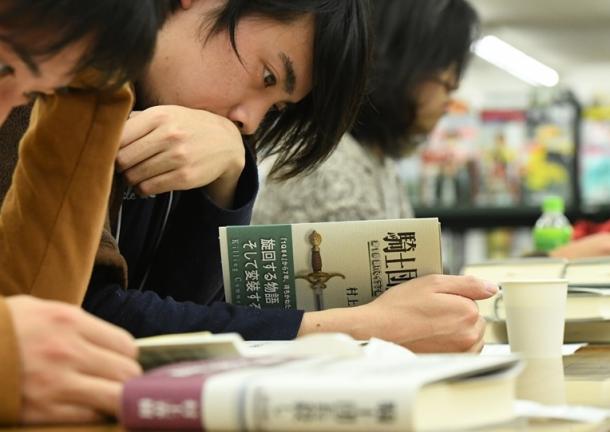

『騎士団長殺し』販売直後の深夜、三省堂書店神保町本店で=2017年3月24日、東京都千代田区

『騎士団長殺し』販売直後の深夜、三省堂書店神保町本店で=2017年3月24日、東京都千代田区とりたてていま、暇にしているというわけでもないのだが。村上春樹の大長編『騎士団長殺し』上下2巻を読んで、聴こえてくる音楽をジャンルごとに列挙してみた(暇人である)。

【クラシック】

・プッチーニ「トゥーランドット」「ラ・ボエーム」

・モーツァルト「ドン・ジョバンニ」「ピアノとヴァイオリンのためのソナタ」

・リヒアルト・シュトラウス「薔薇の騎士」、オーボエ協奏曲

・シューベルト 弦楽四重奏曲十三番「ロザムンデ」、同十五番

・ベートーヴェン ヴァイオリン・ソナタ、交響曲七番

・ブラームス シンフォニー

【ジャズ/スタンダード】

・セロニアス・モンク「モンクス・ミュージック」

・トニー・ベネット

・ビリー・ホリデー

・クリフォード・ブラウン

・スコットランド民謡「アニー・ローリー」

【ロック】

・ビートルズ「フール・オン・ザ・ヒル」「ラバー・ソウル」

・ビーチ・ボーイズ「ペット・サウンズ」

・ブルース・スプリングスティーン「ザ・リヴァー」

・デュラン・デュラン

・ヒューイ・ルイス

・ABC「ルック・オブ・ラブ」

・バーティー・ヒギンズ「キー・ラーゴ」

・デボラ・ハリー「フレンチ・キッスイン・イン・ザ・USA」

・バナナラマ・ゴーゴーズ

【ソウル】

・ロバータ・フラックとダニー・ハサウェイ「ロバータ・フラック&ダニー・ハサウェイ」

漏れもあるかもしらんが、リストを見ていて、気付くことは何か。回帰、である。デビュー作『風の歌を聴け』(1979年)から『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』(1985年)あたりまでの、前期村上作品の趣味嗜好への先祖返り。クラシックではロマン派ドイツ音楽にずぶずぶで、スウィングからビバップぐらいまでの古いジャズ、ビートルズ、ビーチ・ボーイズに始まる60'sのロック、80年代のお気楽ポップ、ロック……。

ブルース、R&B、ソウル、ヒップホップなどブラックミュージックには興味がなくパンク、オルタナティブ、アンダーグラウンドのロックには冷淡で、日本の音楽は世界に存在しない。

別にそれが悪いといっているのではない。ソウルやパンク、オルタナティブ、灰野敬二も聴けばいいのにとは思うが、人の趣味嗜好である。そして、わたしも村上のセンスは好きだ。前期村上作品は、しゃぶるように読んだものである。

作中で主人公が「ローリング・ストーンズの古い歌のタイトルみたいだ」と語る曲は、「タイム・イズ・オン・マイ・サイド」のこと。本作できわめて重要なモチーフとなる曲。

「時間を自分の側につけなくてはならない」、「時間が私の側についてくれることを信じなくてはならない」、「時間が奪っていくものもあれば、時間が与えてくれるものもある。時間を味方につけるのが大事な仕事になる」

これも、わざわざ「ローリング・ストーンズの古い歌」といわないで、「アーマ・トーマスの古い歌」と書いてくれればいいのに。ニューオーリンズ・ソウルの女王。定番は、こっちでしょうよ。ミックの歌唱はど下手で、あのカバー以降、賢いミックはブルー・アイド・ソウルの歌い手としての才能の限界を知り、きっぱりあきらめ、唯一無二の自分の世界を作り上げていったのだ。

まあ、それはともかく。村上は本作で古い自分のスタイルに回帰しているのは確かなようだ。おなじみの村上ワールドが全開である。主人公たちは、ローストビーフのサンドイッチをつまみ、アスパラガスとベーコンで作ったソースのスパゲティとレタスとトマトとピーマンのサラダを食べ、きりりと冷えた白ワインを飲み、シンプルだが高価なブランドファッションに身を包み、英国の高級車の蘊蓄をたれる。

「立派な翼を備えて、東京から大阪まで二時間あれば空を飛んでいけるオムレツ」

しゃれた比喩に、知的な会話。ハルキストにはたまらないだろうが、アンチな人にはじんましんの出る、urbaneでwittyでsnobな、と、つい英語で書いてしまいたくなる、小癪な小道具たち。

村上作品におなじみの、ご都合主義も健在である。どうみてもさえない主人公だが、次から次に本命彼女やセックスフレンドが現れ、性的欲求を満たしてくれる。

完璧で秘密主義でプライベートをなにより大事にする大金持ちの登場人物(免色)が、なぜか、会って間もない主人公にだけは、いちばん隠したい秘密を、細大漏らさず、打ち明けてくれる。

「気がついたときには、彼(免色)はもう彼女の内部にいて、その柔らかい襞が彼のペニスをそっくり包み、静かに、しかし躊躇なく締め上げていた。」

13歳の、多感で少々問題のありそうな美少女は、自分のコンプレックスである乳房の細部を、主人公にだけは語ってくれる。

「シャワーを浴びたあと裸で鏡の前に立って、乳房がほんの少しだけ盛り上がっていることに気がついたのだ。(略)でもいろんな角度からずいぶん公平に眺めてみても、手で触ってみても、これまではなかった柔らかな膨らみがそこに生まれているように彼女には感じられた。乳首はまだまだ小さかったが(オリーブの種を思わせる叔母さんのそれとは比べようもない)、そこには萌芽の兆しらしきものが漂っていた。」

こんなこと、言わないでしょ。13歳が。気色悪いおっさんに。

小説である。だから、何を書いてもいいのである。ただ、偉大な小説家は、セルバンテスもドストエフスキーもラブレーもプルーストも、あり得ない状況を、あり得ないままに読者に飲み込ませる、信じさせる圧倒的な筆力があった。腕力。思いこみの熱量。

揚げ足取りと思われかねないのでこの辺でやめておくが、しかし、この大長編は、村上が今後も格闘していくであろう混沌の森の、素描、スケッチ、クロッキーを試みていることも、明らかであるように思われる。それは、なにか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください