2017年06月09日

連載[1]「子どもの「遊ぶ権利」が忘れられている」で書いたように、子どもにとって道とともに貴重な遊び場であった(6)=(エ)「空き地」(以下、(1)~(6)、(ア)~(エ)は連載[1]で遊び場に付した記号である。煩瑣になるが理解の便宜のために記す)も、大規模に奪われた。これを奪ったのは、やはり高度成長であると同時に過剰モータリゼーションである。

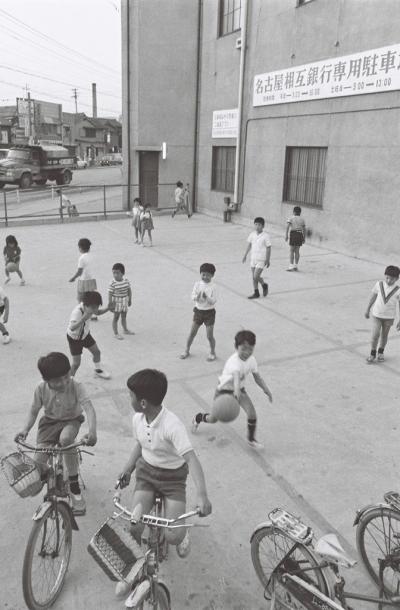

空き地の減少に伴い、銀行が業務時間外の駐車場を子どもの遊び場に提供したこともあったが…=1970年、名古屋市

空き地の減少に伴い、銀行が業務時間外の駐車場を子どもの遊び場に提供したこともあったが…=1970年、名古屋市そのためクルマは走行中も路地での遊びを妨げるが、特に問題とすべきは駐車の場合である。自宅ないしその近くに、また目的地ないしその近くに駐車できる場所があることが、モータリゼーションのためには不可欠である。

つまりモータリゼーションの進展は、道を危険のちまたとすると同時に、おのずから多くの空き地を駐車場に一変させる。かつて、農村ではもちろんだが都市においてさえ、いたるところに空き地があったものである。だがこれが、モータリゼーションの進展とともに、見事に失われた。

そしてそれは、子どもたちから良好な遊び場が奪われたことを意味する。その事実にどれだけの大人が気づいているか。気づいているのは、そしてこれを深刻に考えているのは、遊び場を奪われた当事者である子どもである。

あるドイツの幼稚園児は、75人の子どもが遊べる野外施設に駐車できるクルマはわずか8台にすぎないことを発見し、幼稚園の駐車場をなくせば遊び場が倍になることを知ったというが(今泉みね子『ドイツ発、環境最新事情――フライブルク環境レポート2』中央法規出版、84頁)、大人が指摘されたくないこの単純な事実を、遊び場を望む幼稚園児は的確に見抜いたのである。

だが大人の支援がなければ、幼い子どもは自分の発見・意見を表明できない。それが「子どもの権利」の侵害を侵害として告発されにくくする、一大要因である。

それにしても、この間、どれだけの空間が子どもたちから奪われたか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください