ベルント・レック、アンドレアス・テンネスマン 著

2018年01月19日

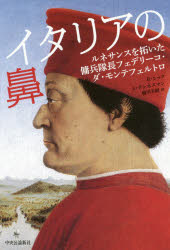

『イタリアの鼻――ルネサンスを拓いた傭兵隊長フェデリーコ・ダ・モンテフェルトロ』(ベルント・レック、アンドレアス・テンネスマン 著 藤川芳朗 訳 中央公論新社)

『イタリアの鼻――ルネサンスを拓いた傭兵隊長フェデリーコ・ダ・モンテフェルトロ』(ベルント・レック、アンドレアス・テンネスマン 著 藤川芳朗 訳 中央公論新社) 定価:本体3200円+税

『イタリアの鼻――ルネサンスを拓いた傭兵隊長フェデリーコ・ダ・モンテフェルトロ』(ベルント・レック、アンドレアス・テンネスマン 著 藤川芳朗 訳 中央公論新社) 定価:本体3200円+税ダ・モンテフェルトロ家とは、13世紀から16世紀初頭まで、イタリアのウルビーノの公国の君主となった一族。この中にフェデリーコ・ダ・モンテフェルトロがいた。1422年に生まれ(ウルビーノ家の領主の非嫡子)、1482年に死去した人物。ローマ教皇領、ミラノ、フィレンツェ、ヴェネチアなどの傭兵隊長を務めた男である。しかも一度も負けたことがないと言われている。

戦争に強いだけの人物かと思えば、実はさにあらず、ウルビーノ公国の支配、領国経営でも名をなしたとされるのだから大したものである。領民を大事にして人びとから慕われたというのは、凡庸な政治家ではない。本書を読んでそのすばらしさに感心した。

いや、それだけではない。ウルビーノ公国の支配者として、多くの文人、芸術家を保護し、まさにルネサンスの人文主義を体現した人物だったとされるから、本書の副題はまさに適切。フェデリーコ・ダ・モンテフェルトロは、ルネサンスを代表する逸材だと言えるだろう。そうした人物の生き方を実に巧みに描き出して、本書は実に豊かな読書経験を味わわせてくれる。塩野七生さんの歴史小説にも負けない波瀾万丈の物語である。

それにしても、戦争を請け負う人物でありながら、画家ピエロ・デッラ・フランチェスカや建築家ラウラーナ、マルティーニを育てた上に、絢爛豪華な宮殿を建設し、さらにはアリストテレスを始めとする古典の文書を愛読して、その写本を精力的に集めたという意味でも、ルネサンスの文人の典型のような男である。初期ルネサンス時代には実に精力的な人物がいたものである。

最後に、表紙の肖像画を描いたのはピエロ・デッラ・フランチェスカだが、ほかの画家の手になる肖像画も横顔だらけ。よほど横顔に自信があったのだろうか。鼻に自信があったのか。それとも槍試合で片目を失ったからなのか。

*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。

*「神保町の匠」のバックナンバーはこちらで。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください