2019年05月31日

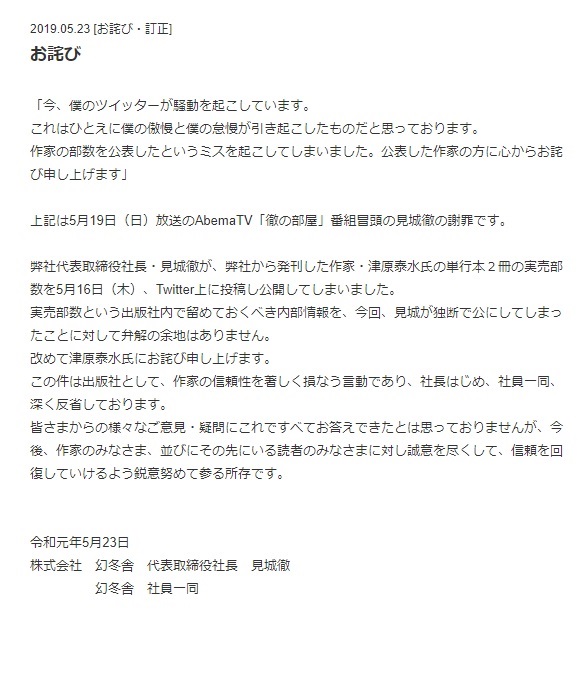

「お詫び」を載せた幻冬舎のホームページより。「社長はじめ、社員一同、深く反省しております」とある

「お詫び」を載せた幻冬舎のホームページより。「社長はじめ、社員一同、深く反省しております」とある前者に対しては、作家の高橋源一郎(1951年生まれ)、平野啓一郎(同75年生まれ)、評論家の豊崎由美(同61年生まれ)などの諸氏が即座に非難の声を挙げ、さらに、幻冬舎から出した『凍てつく太陽』(2018年)で今年の日本推理作家協会賞を受けた葉真中顕(はまなか・あき、同76年生まれ)氏などは、その表彰式の場でも懸念を述べたと報道されている(5月27日)。

こうした一連の「出版界内部の広い世代から巻き起こった、表現者としてのプライドを賭した声」とでも言えそうな、見城氏に向けた「総ブーイング」を受けて、見城氏が、邪推すればおそらく経営者としての戦略的な配慮からやむなく行ったと思しき、素早くそっけないまでの謝罪と当該発言の削除、並びに自身のツイッター終結宣言、さらにその後に続いた沈黙によって、ネット上では、例によってさまざまな世代によるさまざまな憶測と断定が無限定に飛び交い、ともすると問題の本質を見失った妖しい炎上が続いている。

『日本国紀』の著者・百田尚樹氏。今回の騒動は、『日本国紀』にある「コピペ疑惑」に端を発する

『日本国紀』の著者・百田尚樹氏。今回の騒動は、『日本国紀』にある「コピペ疑惑」に端を発するここで言いたいこの問題の本質とは、『日本国紀』という引き続きベストセラーであり続けている書物が抱える問題についてだ。いわゆるネトウヨの必須アイテムたることを目指して、版元との合意の上に恣意的になされたかという感さえある本書の問題は、コピペ騒動によって喚起された作者のショボさの印象などを遥かに超えたところにある。この問題は、著者が小林よしのり氏などの保守派の論客からも論難されることがある百田氏であることを考えると、『日本国紀』の直前に出された『今こそ、韓国に謝ろう』(2017年、飛鳥新社)という、薄気味悪いタイトルを持った260頁の本を見たほうがてっとり早いかもしれない。

509頁になんなんとする大著『日本国紀』の刊行を前に、「息つぎ」のように軽く気楽に書かれた印象を与える本書は、「ですます調」のやさし気な、一見「お喋り文体」を使ってできている(あるいは「聞き書き」かと思うほどだ)。そしてオビに書かれているのは、次のような惹句だ。

「百田尚樹、涙ながらの大謝罪! これで日韓問題は完全に解決する」

「ついに転向したのか、百田さん!?」

「楽しみながらサクサク読めて納得できる、まったく新しい『韓国大放言』」――。隣国についての本でありながら内向きで、対外国という意識が微塵も感じられない、売ることを意識したことだけが伝わってくるような、きわめて能天気なコピーワークといってよいだろう。

要は、韓国の人はもちろん、日本人の普通の読者にとっても、読んで出るのは溜息だけというトンデモ本なのだ。『今こそ、韓国に謝ろう』という逆説めかしたタイトルで、効果的な冗談をかましおおせたと、ご当人たちは悦に入っているのかもしれないが、その実は、言葉尻をいじっただけの単なるレトリックに過ぎず、少なくともわたしにとっては、そのことだけでも中身が信頼できなくなる代物なのである。

あまり深入りしても虚しいだけなので、ここでは本文から一箇所だけ引いておく。一見自分たち(日本人)を貶めるような、思ってもいない反省をしてみせて、その実、自分たちが自分たちのために他国でなした許しがたい狼藉を巧みに正当化しようとする、異様なレトリックの展開を、感じてもらえればと思う。わたしは、このような文章を見たことが一度もなかったのである。

――鉄道による自然破壊 国土の蹂躙は山々だけではありません。/日本は美しい朝鮮半島の至る所に醜い鉄道網を敷きまくりました。併合前はわずか一〇〇キロしかなかった鉄道を総延長六〇〇〇キロにまで増やしたのです。/想像してください。……(略)……無粋な鉄の塊である機関車がもうもうと煙を吐きながら、けたたましい騒音を立てて走る様を。これによって美しい朝鮮半島は醜い線路によって鞭で打たれたようにずたずたにされました。それを見た多くの朝鮮人たちが怒りに震えたとしても仕方がないのではないでしょうか。

これを百田氏が書くという悪夢をみるような展開……。

出版界の「レジェンド」として実績を残してきた幻冬舎社長・見城徹氏

出版界の「レジェンド」として実績を残してきた幻冬舎社長・見城徹氏で、見城氏である。彼が編集者として残してきた長きにわたる業績の数々は、本欄の読者にとって、たぶん多言する必要はあるまいから、ここは簡略に報告するにとどめよう。75年に、映画と書籍のメディアミックスだった「角川商法」で時代の寵児に上り詰めた角川春樹氏が君臨する角川書店に入社して以来、彼は『野生時代』(現・『小説 野生時代』)の副編集長、ついで文芸・音楽誌『月刊カドカワ』(休刊)の編集長として稀な活躍を続け、つかこうへい、山田詠美、村松友視など計5人の直木賞作家を世に出し、さらには森村誠一(『人間の証明』)、村上龍(『トパーズ』)といった時代を画する多くのベストセラーを手掛けて、60年代末の反体制運動の影響と機運がまだ色濃く残っていた70年代の後半、そこから一転してバブルに向かう80年代の高度消費社会、さらには90年代初頭に起きたバブル崩壊後の、後に「失われた10年」と呼ばれるようになる不況の時代の、都合三つの異なる時期にわたって、一貫して「見城伝説」とも言うべき、いずれも大きな足跡を残してきた。

しかも、彼の興味は純文学にとどまってはいなかった。ジャンルを違える坂本龍一、松任谷由実、尾崎豊などとも深く親交を持ち、その成果をそれぞれベストセラーとして実らせているのだ。そして93年、コカイン密輸事件で逮捕された角川春樹氏の社長退任を機と見て、見城氏は取締役編集部長の職を最後に角川書店を離れ、何人かの部下を率いて、いよいよ幻冬舎を立ち上げる。その後の揚揚たる会社の発展については、ご存知の方が多かろう。では、この「見城伝説」は、どのようにして成立したのだったか。

それについては彼の自著が、巧まずして雄弁に語ってくれている。

すなわち、①『たった一人の熱狂――仕事と人生に効く51の言葉』(双葉社、2015年、現・幻冬舎文庫)で語られている、狂乱と喧騒の日々の賜物のように豪放で、60年代末のキーワードの一つだった「自己批判」は影すらもなく(こんなことを言うのは、見城氏自身が自著の中で、ことさらに高野悦子や吉本隆明といった当時のスターたちを扱うという、自己矛盾を抱えているように見えるからだ)、その結果として、常に当時の世の中に逆方向からおもねる独特の癖のあるコピーワークを備え持っていたこと。

さらに、②ときに自ら進んで『編集者という病い』(太田出版、2007年、現・集英社文庫)を病み、また『異端者の快楽』(太田出版、2008年、現・幻冬舎文庫)に溺れるという、演出過多で(おそらくそれなしではいられない人だったのだろうと思う)、所謂フェイクすれすれの、あえて塀の上を歩いて行くような独創的なノウハウで作りあげたイメージがあったこと――因みにこれらの著書の表紙には、いずれもかつては「容貌」に引け目があったという彼の写真が、誇らしげにフィーチャーされてもいる。

この二つの要因を武器に、三つの時代にわたって世の中を説き伏せることができたのは、一つにはマッチョな意匠の下で展開された彼の企画が、70年代後半→80年代→90年代初頭という、互いに位相を変えながらも、荒っぽく言えば、互いに相反しながらも「20世紀」という時代の軸で一つに括ることができる、ある文化的な連続性が人々の中に存在していたからではないかと愚考する。二つ目には、編集者の初期に早くも達成され、その後も長く新たに刻印され続けたベストセラーをプロデュースする圧倒的な実績がある……。

さて、そうして迎えた1995年は、来るべき2000年代の断絶を予告する不吉な出来事が重なる不思議な年だった。1月の「阪神・淡路大震災」、そこで人々が感じた存在不安を逆撫でし膨張させもした「オウム真理教」の「地下鉄サリン事件」、さらに追い打ちをかけるように日経連(現・経団連)が正規雇用を抑え非正規雇用を拡大していくために発表した、労働者を「長期蓄積能力活用型グループ」(終身雇用)、「高度専門能力活用型グループ」、「雇用柔軟型グループ」(以上、非正規雇用)の三つに区分する「新時代の『日本的経営』」。もう一つ忘れてはいけないのが、企業にパソコンが進出し、のちのネット時代の呼び水となった「Windows95」(マイクロソフト)の発売。要は、21世紀に顕在化するグローバルなビジネス環境のはしりの年だったと言っていい。

ベストセラーを立て続けに連発していたころの見城徹氏=1997年、幻冬舎で

ベストセラーを立て続けに連発していたころの見城徹氏=1997年、幻冬舎で今回の騒ぎで読んだツイッターの中で、印象に残った発言の一つに、花村萬月の次の発言がある。

――俺が駆け出しのころだ。見城がまだ角川書店にいた時代だ。角川書店担当Sに上司の見城を紹介された。編集者なのにチープな文学意識の抜けていない薄気味悪いマッチョだった。自費で作ったらしい阿部薫(作家・鈴木いづみの連れ合いだったサックス奏者――筆者注)の本をわたされた。

今回のツイッターによる発言は、馬脚を現したとは言わないけれど、出版という生業についてだけでなく、SNSの扱いにもまだ配慮が欠ける一世代前の編集者が起こした、凡庸で時代と人を見くびった失敗というべきで、見方によっては彼の戦略の賞味期限、どころか消費期限までを思わせる出来事だったように思う。百田尚樹にしても異形の天才・見城徹にしても、このまま落ちた偶像にならないことを望むばかりだ。

*なお、5月28日付Newsweek電子版に「百田尚樹現象【独占】見城徹「やましいことは一切ない――」『日本国紀』への批判に初言及」というインタビュー記事が載ったが、百田氏への擁護のほかに、見るべき発言はないと判断したので、本稿には手を加えていない。

*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください