語彙と語意は「対話」の要石――『広辞苑』新版をめぐって

2018年03月13日

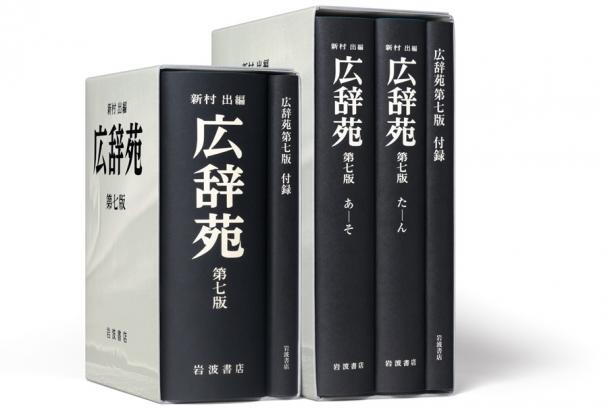

『広辞苑』第7版(左が普通版、右が机上版)=岩波書店提供

『広辞苑』第7版(左が普通版、右が机上版)=岩波書店提供1月12日、岩波書店『広辞苑』第七版が刊行された。前回第六版が2008年1月11日刊だから、ちょうど10年ぶりの改訂である。遡れば、第五版が1998年11月11日刊、第四版が1991年11月15日刊……、第一版は、1955年5月25日刊である。約63年で6回、おおよそ10年に一度改訂版が出ていることになる。IT技術の急速な進化や社会の変化の中を、『広辞苑』という紙の辞書は、還暦を超えて生き延びているのである。

80年代には、すでに電子辞書が登場している。デジタルデータは辞書の基本的な利用法であるランダムアクセスが容易であるから、電子辞書の登場は、辞書市場に大きな脅威となった。他ならぬ『広辞苑』第三版のCD-ROM版が、刊行4年後の1987年に発売され、第五版では、CD-ROM版が同時刊行された。

それでも、紙の『広辞苑』は、売れ続けた。今回の第七版は8500円(普通版・完成記念特別価格、机上版は1万3000円)、幅10cm、重量3kg以上の紙の塊が、今の時代でもなぜ売れるのか? ランダムアクセスの容易さでも、携帯性でも、おそらくコストパフォーマンスでも、デジタル機器には決して叶わない、この浩瀚(こうかん)な書籍の購入動機は、どこにあるのだろうか?

最大の理由は、その典拠性だと思う。紙の上にしっかりと固定されたインクによるコンテンツは、書き換えができない。容易に上書き可能なデジタルデータと比較したときの融通の効かなさ、マウスの操作によって動くこともなく画面から一瞬に消えることのない頑固さこそが、使用者に信頼感を与えるのだ。

裁判官が判決を読み上げる時に、机上には分厚い六法全書が似合うのであって、裁判官がノートパソコンやスマホを使って、ネット検索しながら法律を参照する図は、被告にも原告にも、そして裁判員にも傍聴者にも納得と安心を与えることは無いだろう。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください