布施祐仁 三浦英之 著

2018年03月29日

著者の一人、布施祐仁氏はフリーのジャーナリスト。2016年7月、国連PKO(平和維持活動)として自衛隊が派遣されている南スーダンのジュバで大規模な戦闘が発生した。ジュバの現状は、派遣の条件を定めたPKO参加原則に反しているのではないか。だとしたら、政府は自衛隊をすぐに撤収させるべきではないか。そう思った布施氏は9月、南スーダンPKO派遣部隊の、7月戦闘発生時の日報を情報公開請求する。

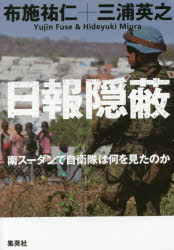

『日報隠蔽――南スーダンで自衛隊は何を見たのか』(布施祐仁 三浦英之 著 集英社)

『日報隠蔽――南スーダンで自衛隊は何を見たのか』(布施祐仁 三浦英之 著 集英社) 定価:本体1700円+税

『日報隠蔽――南スーダンで自衛隊は何を見たのか』(布施祐仁 三浦英之 著 集英社) 定価:本体1700円+税破棄しているはずがない――布施氏の声をメディアが取り上げ、自民党の河野太郎議員や野党も追及。翌2017年2月、防衛省は日報の存在を認めて公表する。7月には、特別監察の結果、防衛省・自衛隊の幹部が組織ぐるみで隠蔽に関与していたことが明らかになったとし、陸上自衛隊トップと事務方トップ、さらには防衛大臣が責任をとって辞任する。

当事者中の当事者である布施氏が記す、前代未聞の不祥事の経緯を読んでいると、当時の防衛省や政府の対応への憤りが新たになる。しかし、あのとき自分は、隠蔽の事実が次々と明るみになり、稲田大臣が窮地に追い込まれるのを、喜んでいただけではなかったか。政権叩きの格好のネタになるスキャンダルを、面白がって消費していただけではなかったか。

そう気づかせてくれたのが、もう一人の著者、三浦英之氏が執筆担当した現地ルポだ。朝日新聞記者で、当時、アフリカ特派員だった三浦氏は、2013年12月の内戦勃発以降、南スーダンに14回潜入し、取材を続けていた。

2016年11月には、政府軍からようやくジュバ取材の許可が下り、7月の戦闘で反政府軍が立てこもったビルを訪れる。自衛隊宿営地に隣接し、宿舎までの距離は直線で約100メートル。多数の弾痕が銃撃戦の激しさを物語る。そして、反政府軍が占拠していたビル7階のテラスから見えたのは……。

12月には南スーダン西部の少数派民族の避難民キャンプを取材。避難民はレイプ、拉致、虐殺の壮絶な実態を三浦氏に訴え、子どもたちは飢餓でやせ衰え力なく横たわっている。こんなところで自衛隊員に死傷者が出なかったのは、ほとんど奇跡ではないか――。

南スーダンではこんな惨いことが起きていたのか――。三浦氏のルポを読み、私は、自分が南スーダンの問題を政権の不祥事としてしか捉えていなかったことを猛省させられた。「戦闘も武力紛争も起きていない。衝突が起きているだけ(だから自衛隊を撤収させる必要はない)」という当時の稲田大臣の国会答弁は、稚拙な言葉遊びだからでなく、自衛隊員が晒されている生命への危機への想像力を全く欠き、南スーダンで起きている人道危機の実態を隠蔽するものであるからこそ非難されるべきだったのだ。

三浦氏は南スーダンの現状を記事として発信してきたが、その深刻さが日本に届いていないと感じていた。他方、布施氏は、一連の経緯をまとめたいと思いながら、現地取材をしないまま南スーダンを論じることにためらいがあった。

そして、問題発覚時から、日本と南スーダンで、SNSを通じてそれぞれの活動にエールを贈り、敬意を表しあっていた二人がタッグを組み、本書が書かれた。本書によって、私たちは初めて南スーダン日報隠蔽問題の「全体像」を知ることができる。出色のノンフィクションであり、「事実」を武器とする「個」と「個」のジャーナリストが連帯した、新しい運動のかたちであるとも思う。

本は書かれたが、問題は決して終わったわけではない。一体なぜ日報は隠蔽されたのか。

2015年9月に成立した安保関連法では、自衛隊に一定の要件下での武器使用を認める「駆けつけ警護」などの任務を付与できるようになった。ジュバに派遣された自衛隊に新任務が初めて付与されたのは、2016年12月12日。日報不開示の決定が出る3日前だ。ここに潜む最大の疑惑については、ぜひ本書を読んでほしい。

「ああ、また同じことが起きている」――南スーダンの問題は南スーダンの問題として受け止め、政権叩きのネタとして消費してはいけない。そう自戒しつつも、私は読みながら、「日報」の語が「決裁文書」に、「防衛省」の語が「財務省」に脳内変換されるのを、止めることができなかった。

*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。

*「神保町の匠」のバックナンバーはこちらで。

*三省堂書店×WEBRONZA 「神保町の匠」とは?

年間8万点近く出る新刊のうち何を読めばいいのか。日々、本の街・神保町に出没し、会えば侃侃諤諤、飲めば喧々囂々。実際に本をつくり、書き、読んできた「匠」たちが、本文のみならず、装幀、まえがき、あとがきから、図版の入れ方、小見出しのつけ方までをチェック。面白い本、タメになる本、感動させる本、考えさせる本を毎週2冊紹介します。目利きがイチオシで推薦し、料理する、鮮度抜群の読書案内。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください