デモ、討論、バリケード……。在野の哲学者が語る闘争の青春

2018年08月13日

学生の反乱のうねりが全国に広がった「1968年」から50年。あの闘争とは何だったのかを問い直す書籍の刊行やイベントが相次いでいる。ヘーゲルの翻訳やエッセイで知られる哲学者の長谷川宏さん(78)は、当時、東大大学院に籍をおくオーバードクターで、全共闘運動に参加し、デモや討論に明け暮れる青春を送った。運動の終焉(しゅうえん)後は大学を離れ、在野で研究を続けるかたわら、小中学生向けの私塾や市井の人々との読書会、自身の子育てを通じて、日常こそが思想の母胎になるとする「生活の哲学」の構築をめざしてきた。

忘れ得ぬ闘争の日々、それからの長い長い思索の旅を振り返ってもらうとともに、混迷を深めるこの時代との向き合い方についても助言をお願いした。3回の連載で報告する=太字部分が、長谷川さん発言。(聞き手 朝日新聞論説委員・藤生京子)

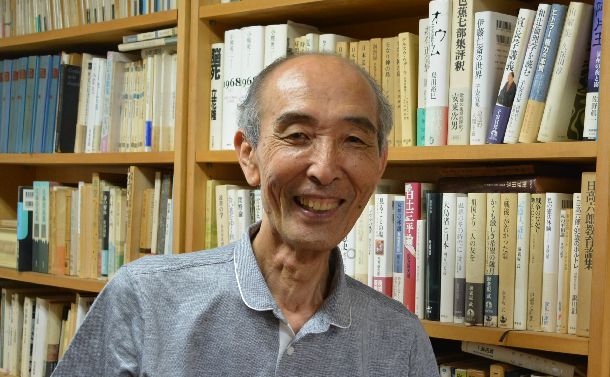

長谷川宏さん

長谷川宏さん――この夏の新著「幸福とは何か」(中公新書)は小さな本ながら、長年のお仕事のエッセンスがぎゅっと詰まった1冊のように感じました。

そう感じてもらえたら、うれしい。ソクラテス、アリストテレスからヒューム、スミス、カントにベンサム、アラン、ラッセルと古今の西洋哲学の大家の幸福論をひもとく中で、目指すべき最高善が幸福だとするアリストテレスの考えには、同調できませんでした。幸福って、かっちり目標設定し努力して獲得するといった類いのものじゃないでしょう。静けさや、さりげなさに核心があって、つかまえどころのない青い鳥のようなもの、と僕は考えるからです。

その点で、他者への共感、共生が豊かな生き方だと考えたアダム・スミスや、「あくび」をして心身の安定とゆとりを取り戻すべきであると、観念過剰を戒めたアランには、共鳴しています。アランはまた、日々の暮らしで立ち現れる困難に絶望せず、みずからの力量に応じて解決していくことこそが幸福の基本形だとも説いています。

個の自立、他者との共同性、日常の尊重――。そうした生きかたを大切にする僕の価値観は、振り返れば、確かに、学生時代の運動体験と、その後選びとった生活の中で、育まれてきたように思えます。

東大全共闘(全学共闘会議)の結成は1968年7月。医学部のインターン制度廃止に端を発した反対運動の広がりと学内への機動隊導入に抗議したもので、3カ月後には全学無期限ストに突入。11月には大河内一男総長以下、学部長全員が辞任した。春に大学院博士課程を満期退学、非常勤講師をしながら研究を続けていた長谷川さんは、12月の哲学科院生によるストライキ決議に共鳴し、運動に飛び込む。

全共闘の結成当初から、学生たちの主張には共感するところがありました。運動の盛り上がりの中、11月の上旬に文学部ストライキ実行委員会と林健太郎文学部長との8日間大衆団交があり、また下旬には東大の銀杏並木で日大全共闘と東大全共闘を中心とした全国学生総決起集会が開かれる。そういう状況で問われていることを自分たち一人ひとりの問題として考えるべきだ、とはっきり感じました。

やがて10数人ほどいた文学部哲学科の院生の仲間たちと、哲学科の教授たちを相手に団体交渉をおこなうようになりました。議題は、学生の無期限停学処分が不当だとか、教授会の体質が押しつけがましいとか、学生も教授の選任権を与えられるべきだとか。大学の正しい体制をいかに作るか、という話し合いですね。

教授たちはストライキをやめて早く授業を再開し、平常の研究に戻るよう勧める。そうじゃない!と突き返す。じゃあ、君たちどうしたいんだとなる。そんな議論を続けました。

僕は28歳だったし、ほかの大学で教えていたりもしたから、年長者扱いされることも多かった。でも自分では、一人のノンセクト・ラディカルの院生として発言していました。

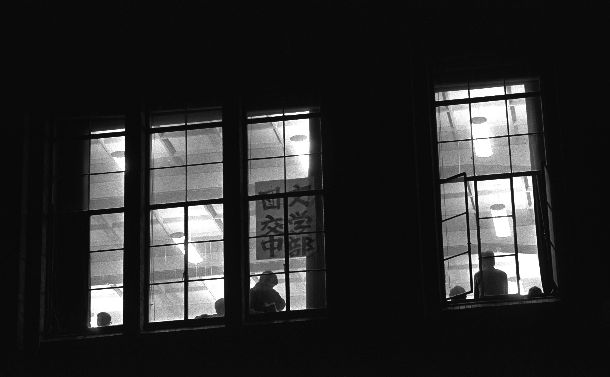

東大闘争。林健太郎・文学部長らが出席して開かれた文学部学部集会は二晩続きの缶詰め状態の交渉になった=1968年11月5日、東京都文京区本郷、東京大学文学部

東大闘争。林健太郎・文学部長らが出席して開かれた文学部学部集会は二晩続きの缶詰め状態の交渉になった=1968年11月5日、東京都文京区本郷、東京大学文学部

――何が一番、長谷川さんの心をとらえたのですか。

もちろん、学生の処分などをめぐる当局の対応が不当に思えたことが、基本にありました。スローガンでいえば、「国大協(国立大学協会)・自主規制路線反対」「産学協同反対」「大学解体」。いずれも学問の自由への侵害、国家権力や産業界と連携した当局の権力行使に対する、異議申し立てです。

同時に、自分自身の思想の問題として、ちゃんと考えられるぞという気持ちも沸き起こってきて。面白い、よりも「どきどきした」という感じが近いかな。

つまりね、何のための学問なのか。一体、学問というものは、人間が生きることと、どうつながっているんだろうか、という問いです。

大学の学部でサルトルを、大学院へ進んでからはヘーゲルを専攻して研究に取り組んでいたときから、しょっちゅう考えをめぐらせていた問題ではありました。

哲学って、本来、荒々しいものなんです。大哲学者たちの遺した本を読めば、文体も論理展開も、荒々しく伸びやかなのがわかる。根底から徹底的に思考するってそういうこと。自分もそうありたい、殻を破りたい。そんな思いを自分の中に秘めていました。

でも、大学にいると、研究対象ひとつ決めるにも教授の顔色をうかがったり、仲間同士でも周りとの関係にとらわれ発言を慎んだり。ちゃんとした議論も少ないし、意味があるとは思えなくなった。当時出ていた日本のヘーゲル研究者の本も大抵は面白くなかった。

ならば、ヨーロッパに行って勉強して、いずれ自分の本でも出せばいい、と割り切ることもできたんでしょう。でも僕は、ただ社会的上昇の階段を上り、「立派な」研究者になることに納得できなかったんですね。

じゃあ、お前は一体どんな議論がしたいのかと言われれば、こうだとはっきり言えるものは決まっていない。そんな、もやもやとした疑問を、運動の中で多少とも解決できるんじゃないか、という期待がありました。

――年齢的には、60年安保世代ですよね。

そうです。5歳で終戦、1958年に大学入学ですから。戦後民主主義の、自由や平等といった理念を手放しに信じる、のびのびした空気の中で育ちました。

島根の片田舎の高校から東大入学は2人目で、郷土の星のごとく期待されましたけど、東京に来てみると強い違和感も持った。文Ⅰの同級生の中には、大学を、特権としての学歴を得る場所としか考えてない人もいましたからね。

自分にだって、そういう気持ちがまったくなかったとはいえない。でも、学問や思想は普遍的で豊かな社会性をもつ、とは強く思っていた。だから、大江健三郎も埴谷雄高も谷川雁も知らず、官僚めざし試験勉強だけやっているような、露骨な出世主義を見せつけられると、ええっ、東大ってそんなところ?と嫌悪感を抱きました。

反発や違和感もあって政治運動に目が向き、60年安保ではけっこうまじめに全学連主流派(反代々木系)のデモに参加しカンパ集めもしました。

ただ、自分なりの信念はあったにせよ、大きな流れに乗っていただけ、といえなくもない。何しろ岸信介首相への批判、安保反対のほうが自分の周辺では大勢だった。樺美智子さんが亡くなった時には東大総長が哀悼の意を表したくらいですからね。

――全共闘でも、時代のムードにつかまって参加した、という人たちの声を聞きましたが。

そういう人も多かったと思いますが、僕の場合、60年安保のときとは根本から違った。自分で選択した、という意識が強いんです。

国家権力や大資本と結びついた、大学当局の特権や不正を批判しなければならない。その大学に身をおき、与えられた特権的位置にあぐらをかいて、普通に暮らす人々に知を還元しない罪は重い。自らの欺瞞と向き合わねばならない……。そうした問いが、次々と、自分自身に直接、突き刺さってきた。ごまかしは許されない。大学当局を批判するならば、当然マイナスの要素は自分も引き受けなきゃいけない、という緊張感もありましたね。

長谷川宏さん

長谷川宏さん――バリケード封鎖された研究室の中は、自由な討論の場。直接民主主義的な議論が活発だったって、本当ですか。

うん、指令者はいない、みんな平等。僕にとって、それはすごく大きいことでした。

60年安保をふくむ、それまでの学生運動というのは、上からの強い方針があって、大きな流れの中でやっていく感じだった。それが全共闘では、サルトルじゃないけど、たえず自分なりの決断を迫られたし、個々に考えて動くことが多かった。運動の争点そのものも、安保条約をどうするかといった大きな政治問題ではなくて、学生の処分をどうする、ストライキをどうする、今までのやりかただとおかしい、じゃあどうしよう、と自分たちの持ち場で考えていけるところがあった。

民青(民主青年同盟、代々木系)や新左翼のセクトは上から指令があって、上の方針が変わると、下部の言うことも変わる。それとは逆方向だったわけです。

――祝祭的だった、という声もよく聞きますよね。

そうね、率直なところ、まなじりを決し、目をつり上げて運動しているという印象の人はあまりいなかった。余裕があって面白い人が多かったし、発想も自由だったし。

7年前に亡くなった妻(元保育士で、児童文学作家の長谷川摂子さん)は、東京外語大を卒業後、東大大学院に入ったのですが、哲学研究室の雰囲気は権威主義のにおいがぷんぷんしてイヤだと言っていました。でも闘争の場は、のびのびしていていい、楽しいと。

研究室の庶務の女性たちも応援してくれてね。教授なんか大嫌い、どんどんやりなさいよとハッパをかけられた。目から鱗(うろこ)、の思いでした。僕ら、教授たちを批判してはいたけど、彼らのもとで仕事をする女性たちがどんな気持ちで日々、仕事をしていたか、は視野に入っていなかったんですね。

文共闘(文学部共闘会議)では、途中から僕が司会をすることが多かったのですが、そのときにも、なるべくバラエティに富んだ意見が出るようにしていました。外からいろんな人たちが出入りし、多様な価値観の交錯する場だったことが、多様で自由な雰囲気を保てた理由じゃなかったかと思う。

そういう中で日々を過ごしながら、僕は「ああ、オレ、ようやく一人前に運動しているな」と実感できた。こつこつ勉強ばかりしている、アタマでっかちの田舎者じゃない。人に納得してもらえる身の振り方をしなきゃ、と自分に言い聞かせていた記憶があります。

――そもそも論ですが、バリケード封鎖の意味は、どこにあったのでしょうか。

僕ら文学部の事情ですから、ほかはわかりませんよ。学生の言い分も十分に聞かず処分するような教授会の不当行為は許されないという意思表明だったわけです、バリケードは。

1968年6月、最初に東大安田講堂に機動隊が入ったときなんか、数千の学生が集まりましたからね。そのくらい、大学の権力体制に対する学生の反発は強かった。大学の自治というものが幻想としては生きていた。

――60年安保闘争でも、全学連による国会突入の意味を「思想」ととらえる主張がありましたが、バリケードも同様に表現行為というか、思念的だったのですね。

そう、ある種の象徴的な行為ですね。当局に対して、あなたたちからの指示を受ける関係を変えたいんだ、という意思表明だった。

―――それにしても、温厚な長谷川さんが、団交をやっている風景が想像しにくいです。当時の学生運動の語りや文体、表現の一端を、映像や本などで見聞すると、激しすぎてついていけないものがあります。つるし上げ、のような行為もありました?

いや、少なくとも人文系大学院の団交では、つるし上げはなかったです。そういう図式はセクトのものですから。

団交の場ではさすがに「先生」とは呼びませんでした。でも、「さん」付けでそれなりに敬意は表したし、それほど口汚い言葉は使わなかったんじゃないかなあ。その後、彼らと飲みに行くこともあったしね。これはこれで批判されもした。

まあ、今思えば、厳しく迫りすぎた局面もあったかもしれない。教授たちの態度や姿勢にこだわりすぎて。自己否定を相手にも要求するとか、やりすぎた面があったことを、今さら正当化しようとは思っていません。

東大闘争。缶詰団交で、「林健太郎・文学部長を解放せよ」とシュプレヒコールを繰り返す教官たち=1968年11月5日、東京都文京区本郷、東京大学文学部

東大闘争。缶詰団交で、「林健太郎・文学部長を解放せよ」とシュプレヒコールを繰り返す教官たち=1968年11月5日、東京都文京区本郷、東京大学文学部

――セクトとは明らかに違ったにしても、暴力の影はつきまとったわけですよね。ノンセクトの普通の学生たちも、ゲバ棒をもって行動した。

うん、僕も、ゲバ棒持って、デモをしていました。ただ、暴力が実際にふるわれかねない場面では止めるほう。東大文学部は革マル派の拠点の一つで、他党派とのあいだでケンカが起こると止めに入り、とばっちりで殴られもして。

全共闘と民青は、はっきり敵対していたんだけれど、セクトの関係でいえば、グレーゾーンの部分もあった。当時は事情のよくわからないことも多くて。それが厄介でした。

とにかく僕らのたたかいは大衆運動なんだから、マイナスが大きすぎるようなことは絶対できない、という心づもりでいた。世間が持っている、ある受け止め方が、いつも自分たちの中になきゃいけないんだ、と。

――常識、みたいなものですか。

そうですね。常識に従う、というのとは違いますよ。世間の受け止め方を視野に入れることの重要性です。

たとえば、あるセクトのメンバーの一人が、革命の話を立て板に水みたいにして、一緒にやりたい、できれば爆弾も試験的に使ってみたい、なんて言い出したことがある。ありえないと断った。こちらは大衆運動なんだ、絶対とばっちりが来ないようにしてくれ、と強く申し入れた。

向こうは最初、へんな顔しているんですよ。「一緒に戦っているんじゃないのか」って。こちらはそんなところまで覚悟決めてやっているわけじゃない。そこまで一緒になんてできない。

日和(ひよ)ったと言われるのも覚悟の上で、そういう話をていねいにしていったら、まあ、わかってもらえたんです。ストレートに考えを出し合えば意外に効果がある。それも発見でした。

――常識を組み込まずに暴走した人たちもいて、一部で内ゲバが拡大していく。その重い事実があるだけに、どうしても負のイメージを抱いてしまいますが、少なくとも長谷川さんのところでは、対話も生まれた、と。

そう。常識があったというよりも、「対話が成り立った」事実を記憶しておきたい。そのことは強調しておきたいですね。

(この回終わり。次回は8月15日夜に公開予定です)

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください