人生100年時代。西脇義訓さんの「好きを極める」生き方とは(前編)

2018年08月23日

日本は今や「人生100年時代」なのだそうだ。「定年イコール人生のリタイア」という時代は急速に過去のものになりつつある。

とはいえ、定年の後、いったい何をすればいいのか、「人生100年といわれても、どう生きたらいいのかわからない」と戸惑う人は少なくないし、なかには「生きていても仕方がない」という極端な考えに走る人もいるようだ。その一方で、定年後こそ、本当に自分がやりたかったことをする絶好のチャンスだと捉える人もいる。

「クラシックが好きで好きでたまらない」「寝ても覚めてもオーケストラ」という溢(あふ)れんばかりの熱い想いを抱えながらサラリーマン人生を送り、2013年、65歳にしてプロのオーケストラを設立。指揮者デビューを果たした西脇義訓さんはその一人。いわば、好きなことにとことん情熱を注ぐ偏愛人だ。

正直、クラシック音楽とは縁が遠かった私だが、西脇さんの偏愛ぶりに興味をひかれ、話をうかがった。偶然と必然が交錯する人生に耳を傾けるうちに、これもアリかなと思えてきた。

まさに「好きを極める」いう風のあるその生き方を、2回にわけて紹介したい。

西脇義訓さん

西脇義訓さん西脇義訓(にしわき・よしのり) 1948年、愛知県生まれ。15歳でチェロを始め、大学で慶應義塾ワグネル・ソサィエティ・オーケストラに在籍。71年、日本フォノグラム(現ユニバーサルミュージック)に入社。2001年、録音家の福井末憲と共にN&F社を設立し、長岡京室内アンサンブル、サイトウ・キネン・オーケストラ、青木十良などの録音・CD制作に携わる。2013年、デア・リング東京オーケストラを創立し、録音プロデューサーと指揮者を兼ねる。

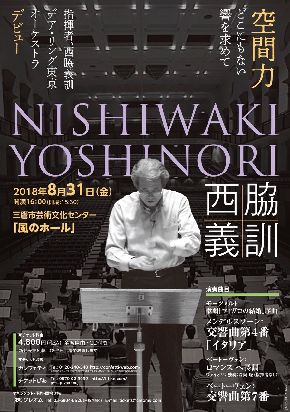

2018年8月31日、東京・三鷹市芸術文化センター「風のホール」で前代未聞の画期的なコンサートが開催される。演奏するのはデア・リング東京オーケストラ。演目はメンデルスゾーン「交響曲第4番 イタリア」、ベートーベン「交響曲第7番」ほか。

デア・リング東京オーケストラ2018年8月31日の演奏会のフライヤー

デア・リング東京オーケストラ2018年8月31日の演奏会のフライヤー何がそんなに画期的なのかについては後編に譲るとして、前編ではまず、デア・リング東京オーケストラの創設者であり、指揮者でもある西脇さんの稀有な生き様に触れてみたい。

「周囲の人達の反応ですか? そりゃあ一様にビックリしてました。というのもほとんど誰にも打ち明けていなかったものでね。なぜって『プロのオーケストラを作って、指揮者になる!』なんて公言したら、頭のおかしなヤツだと思われてしまうだろうという自覚があったからです(笑)。

否定的な意見を聞きたくなかったというのもあったかな。不可能だと思うのは他人の価値観でしかない。結局のところ、行動を起こすか起こさないかは自分次第なのだと考えていました。それはつまり覚悟の問題。どういう結果になっても、すべては自己責任だと腹を括る覚悟がなければ、夢を手繰り寄せることはできないのではないでしょうか」

そう語る西脇さんだが、それにしても壮大な夢だ。指揮者に求められるのは、音楽的な才能、耳の良さ、楽曲の知識、分析力、オーケストラをまとめるための人間力、コミュニケーション力、説得力、統率力、表現力……。いわば万能でなければ務まらない。西脇さんは続ける。

「指揮者はオーケストラが存在しなければできません。ブリュッヘンやアーノンクーも自らオーケストラを創って指揮者になった。そういう前例にならって自前でオーケストラを作りたいという発想が生まれた。といって指揮者になりたかったのかというと、それもちょっと違って、私がこだわっているのはオーケストラが奏でる音の響きなのです。天から音が降ってきて聴く人を包み込むような、私が理想とする演奏を実現したいという一心でここまできました。

デア・リング東京オーケストラを作って5年になりますが、毎回仮説を立てて実証することを繰り返しているわけで、これまでに発表した5枚のCDもほとんど売れていません(笑)。それでも夢に向かって確実に一歩踏み出すことができたといえるでしょう。かくなるうえは、行けるところまで行ってみたい。ひいては悔いのない人生を生きたいという想いがあります」

西脇さんと音楽との出会いは3歳の時。幼稚園の教室からスキップをして歌いながら出てきた様子を見て、この子は音楽が好きなのかもしれないと閃いた母親の勧めで木琴を習い始めた。

「当時、アメリカ帰りの木琴奏者・平岡養一が大変な人気を博していたのです。私はたちまち木琴演奏の虜になりました。ところが、あれは小学校5年生の頃だったでしょうか。音楽の時間に『ウィリアム・テル』の序曲を聴いて、オーケストラの主役は木琴ではないのかと愕然(がくぜん)としてね。なぜヴァイオリンを習わせてくれなかったのかと両親を恨みましたが、今では感謝しています。三つ子の魂百までではないけれど、木琴で培ったリズム感が指揮には大いに役に立ち、現在の自分を支えていると感じるのです」

進学した私立東海中学校には当時オーケストラ部がなく、暗黒時代だったとか。そんな中、親にせがんで買ってもらったベートーヴェンの交響曲全集(ワルター指揮コロムビア交響楽団)をレコードが擦り切れるほど聴いて過ごす。巷(ちまた)で流行りの歌謡曲や映画はまったく感心がなかったという。西脇少年にとってはベートヴェンこそがアイドルだったのだ。

「とにかくオーケストラへの憧れは募るばかりで……。東海高等学校に通う2年の時に、ヴァイオリンはもう間に合わないと思ってチェロを習い始めました。そしてチェロの先生の紹介で名古屋市立大学管弦楽団の演奏会にエキストラで出演し、ついにオーケストラに参加したいという長年の夢を叶えたのです」

慶應義塾大学を目指したのも、ワグネル・ソサィエティという洒落た名称の歴史あるオーケストラでチェロを弾きたい一心からだった。

「入学した当初は学生運動が激しくてあまり授業がなく、おかげでオーケストラ三昧の毎日を送ることができました。我ながらもの凄い熱量で、たとえばワグネルの仲間と麻雀をする時もBGMはクラシック。『今日はベートヴェンのカルテッドを全部聴こう!』とか言って。最良のオタク友達に恵まれました(笑)」

大学時代は週に一度チェロのレッスンに通い、ワグネルの練習は週に2回か3回。渋谷の河合楽器の一室で夕方の5時から8時くらい行っていた。その後、近くの飲食店で食事をするのも楽しみだったと感慨深く語る。

「その店にNHK交響楽団の人達が来たんです。僕はN響に所属するすべてのパートとフルネームを記憶するほど彼らに憧れていたので、図々しくも、若気の至りというやつですね。齋藤秀雄門下の原田喜一さん(N響のチェロ奏者)に『弟子にしてください!』と直談判。でも、それが縁で原田先生から齋藤チェロ奏法を基礎から徹底的に教えていただくことができました。オーケストラのことで頭がいっぱいだったあの頃。わが青春に悔いなしという感じで、本当に懐かしいですね」

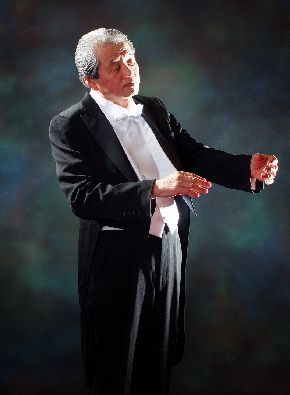

指揮をする西脇義訓さん

指揮をする西脇義訓さん大学卒業と共に、これまで生活のすべてだった音楽を趣味と位置づけ、社会人としての新たな一歩を踏み出すつもりだった。実際、就職も中京銀行に内定していた。ところが、である。

卒業試験を控えたある日、西脇さんは朝日新聞で日本フォノグラム(現ユニバーサルミュージック)の社員募集広告をみつけた。これが運のつき。内定を喜ぶ父親を尻目にこっそり応募し、合格の知らせを受けて、迷わずレコード会社への就職を選ぶ。少しでも音楽の近くにいたいと思ったと言う。。父は烈火のごとく怒り、銀行からは、この時期に内定を断った人はいない、と呆(あき)れられたが、後悔はなかった。

「本当はクラシック部で制作に携わりたいと思っていたけれど、制作する上でも営業を体験しておきたいと考えました。営業ならクラシック・レコードも商品に含まれるわけですし。でもすぐに考えが甘かったと思い知らされた。当時、フォノグラムが力を入れていたのは、ポール・モーリアなどのポップス。それから尾崎紀世彦さんなどの歌う歌謡曲。クラシックはイ・ムジチの『四季』がベスト・セラーを続けていましたが、全体の1割程度です。そのうえ配属先の名古屋で営業の厳しさをこれでもかというほど叩き込まれて……。

あれは社会人としてというより、人生の修行時代でしたね。辞めたいと幾度も思いましたが、辞めるわけにはいかなかったんです。入社した翌年の1972年に結婚、1年後に長男が生まれていたものだから。仕事がきびしくてすっかり疲弊していたけれど、今になってつくづくと思います。職場に楽しさを期待すること自体が間違っていたなと。食べていくための仕事は給料をもらうことが目的なのであって、厳しいのが普通なんですよ」

そんな西脇さんを救ったのはオーケストラだった。名古屋市民管弦楽団に入っていた友人からの要請を受け、エキストラとして参加することになったのだ。

「最初は演奏会に出るだけのつもりでしたが、あまりのレベルの低さに驚いて、つい意見してしまった。それならお前がやれよということになり、トレーナー(練習指揮者)も任された。しかしどうせやるならと夢中になって取り組むうちに、気づいたら人生の輝きを取り戻していました。オーケストラがどうしたら上達するかをつき詰める第一歩でした」

やがて東京転勤の辞令を受け、同時に念願のクラシック部へ。広報が主な仕事でしたが、制作に携わったイ・ムジチによる「日本の四季」や、クリーヴランド管弦楽団の女性だけで構成されたクリーヴランド・シンフォニエッタによる「日本の詩情」がクラシック界では異例の大ヒットとなった。曰く、良い経験を重ねることができました。

「当時の社長が、『クラシックは世の中に広まるまでに少なくても5年、10年はかかる』と言っていたことが忘れられません。実際、その通りでした。だから今、デア・リング東京オーケストラのCDが売れなくても焦燥感がないんです。こういうものだと達観していますから。それに営業時代の辛さに比べれば、大抵のことは乗り越えられると自負しています。人生に無駄はないと言うけれど、真理ですね」

デア・リング東京オーケストラの初のCD。収録曲はブルックナーの交響曲第3番「ワグネル」

デア・リング東京オーケストラの初のCD。収録曲はブルックナーの交響曲第3番「ワグネル」1999年、フィリップスがグラモフォン、デッカと統合したのを機に退職した西脇さんは、2001年にフィリップス・クラシックスでタッグを組んでいた録音家の福井末憲氏と共に有限会社N&F社を設立。それまでにも増してクラシックの録音・制作に力を注いでいく。

森悠子&長岡京室内アンサンブル、ピアニストの神谷郁代、東京交響楽団、小澤征爾指揮サイトウ・キネン・オーケストラ、同水戸室内管弦楽団……。そんな中で巡り合ったチェリスト、故・青木十良氏の言葉が人生の大きな転機となったと振り返る。

「当時、青木さんは80代半ばで、バッハの『無伴奏』をCDにしようと録音に臨んでおられた。『この年齢にしてようやくバッハがわかってきました』と言って、ワッハッハと笑う姿に感銘を受けたものです。そんな青木さんが、ある時にふと『50代、60代で頑張れば、70代,80代で花が咲く』とおっしゃるのを聞いてハッとしたのです。

その時私は50代半ばでした。もう若くないとネガティブだったし、好きな音楽に彩られた人生に満足しなくてはいけないと自分で自分に言い聞かせていました。ところが青木さんは『50代なんてまだ若造だ』と説く。ものすごい説得力を帯びて耳に届いたその言葉が、私には『あなたの人生はこれからが本番だ。夢をあきらめるな』という啓示に感じられました。

青木さんは、ホールの空間を楽器として響かせることの大切さを教えてくれました。以後、自分が理想とする音の響きを探求したいと夢を明確に掲げ、そのためにはどうしたらよいのだろう? と考えるようになったのです」

100歳まで生きる時代なのだから。そう言って、西脇さんは言葉を継いだ。

「定年後は付録の人生だと言うには長すぎます。しかも一度きりの人生なのだから、人はもっと自由に、わがままに生きてよいと思うのです。ただし、それが許されるのは、家族に対する責任を果たした人だけだといえるかもしれません。私が実践していたかどうかは別として(笑)。いずれにしても定年退職してから人生の第二幕が始まるのだととらえ、それを励みに家族のために生きる第一幕を乗り切るというのが正しきあり様だという気がします」

「バイロイトで聞いた理想の響きをつくる! 人生100年時代。西脇義訓さんの『好きを極める』生き方とは(後編)」に続く。次回は西脇さん率いるデア・リング東京オーケストラの画期的な試みについて伺います。24日に「公開」します。

「バイロイトで聞いた理想の響きをつくる! 人生100年時代。西脇義訓さんの『好きを極める』生き方とは(後編)」

※デア・リング東京オーケストラ演奏会 8月31日16時開演 東京・三鷹市芸術文化センター「風のホール」にて。全席自由4800円(第6弾CDつき)。問い合わせはクレオム 03-6804-6526

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください