野嶋剛 著

2018年08月31日

読もうと思ったのは、「これは何の本だろう?」と思ったからだった。

著者は朝日新聞社在籍中から名を馳せ、中国・台湾ものなどアジア取材の第一人者と言っていいジャーナリストだ。帯コピーには「日本は台湾を二度も捨てた」とあり、日本人に反省を促す内容なのだろうと想像させる。

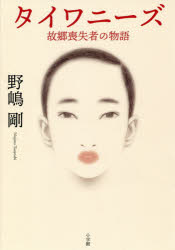

だが、カバーは薄いピンク色。「宋家の三姉妹」を思わせる、ぴったり撫でつけた髪と切れ長の目の女性のイラスト。その筆致はやわらかくて、いわゆる「社会派ノンフィクション」には思えない。

『タイワニーズ――故郷喪失者の物語』(野嶋剛 著 小学館) 定価:本体1500円+税

『タイワニーズ――故郷喪失者の物語』(野嶋剛 著 小学館) 定価:本体1500円+税「タイワニーズ」を、著者は「本人や家族に多少でも台湾との血統的なつながり」がある人、と定義している。その定義が物語るように、本書では、それぞれの人物個人の来歴だけでなく、ファミリー・ヒストリーをとおしての台湾とのつながりが描かれる。

エコノミスト、リチャード・クー氏の父が、台湾独立運動の重要人物で、現在も蔡英文総統の顧問を務めているとか、ジュディ・オング氏の祖父は袁世凱暗殺も企てた国民党幹部で、その死は暗殺だと考えられているとか。リチャード・クー氏にしろ、ジュディ・オング氏にしろ、その人をイメージするとき「台湾」という言葉が最初に浮かぶことがまずないであろう人も、家族の歴史が20世紀の激動の東アジア史に直結する。不謹慎な言い方だが、そこには活劇的なおもしろさがある。

また、それぞれの人物ルポごとにコラムが付されて、国籍の問題、外省人と本省人、2・28事件などが解説されている。これを読むことで、ふだんはこういったジャンルの専門書になかなか手が出ない人でも、台湾の歴史や日台関係について、大きな流れとポイントを学べてしまう。

「これはとてもよくできた本だ」と編集者目線で読み進め、そして、第五章、陳舜臣氏と邱永漢氏をとりあげた章で、本書の陰影はグッと深くなる。著者がなぜ本書を書いたのか。ラストに登場するのが、なぜ一度しか会ったことのない邱永漢氏なのか。人間にとって故郷とは一体何なのだろうか。

私は20年以上前、邱永漢氏を担当していた。ビジネス書が今よりずっと売れていた時代、邱氏は「お金儲けの神様」と呼ばれ、年末には「Q番会」といって、邱氏経営の中華料理店に担当編集者を招待する忘年会があった。邱氏の本を出せれば会社の覚えはめでたかったし、毎年の忘年会(お土産つき!)も楽しみだった。そんな浮かれた気持ちで本をつくり、巻末の著者略歴に決まって書かれていた「台湾独立運動の闘士」というフレーズに、深く注意を留めることはなかった。

第五章を読みながら、20年前の記憶がよみがえり、これは、これまでも、そしてこれからも書かれることがないだろう、貴重な「邱永漢論だ」と、著者に感謝したい気持ちになった。……というのは、私のごくごく個人的な感想で、本書に登場する誰のどこに引っかかるか、読み終えてどんな読後感を抱くかは、人によってまったく違うのだろう。

著者は終章で〈彼らの人生に向き合うとき、『親日』や『反日』といった、使い古されたありきたりの言葉で言い表すことはあまりに困難であることに気づかされる。そんな固定観念を吹っ飛ばしてしまうような、彼らの奮闘は、たくましく、眩しい〉と記す。

私が本書を「これは何の本だろう?」と思ったのは、まさに、親日とか反日とか、そういうステロタイプ抜きで読んでほしいという著者のねらいどおりだったのかもしれない。そしてそれこそが、いま日本人が台湾について考えるときの、最初にとるべき姿勢なのだということなのかもしれない。その点でも、本書は、とてもよくできている本だと、読み終えてあらためて思うのだった。

*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。

*「神保町の匠」のバックナンバーはこちらで。

*三省堂書店×WEBRONZA 「神保町の匠」とは?

年間2万点近く出る新刊のうち何を読めばいいのか。日々、本の街・神保町に出没し、会えば侃侃諤諤、飲めば喧々囂々。実際に本をつくり、書き、読んできた「匠」たちが、本文のみならず、装幀、まえがき、あとがきから、図版の入れ方、小見出しのつけ方までをチェック。面白い本、タメになる本、感動させる本、考えさせる本を毎週2冊紹介します。目利きがイチオシで推薦し、料理する、鮮度抜群の読書案内。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください