さくらももこのマニアックな趣味とメジャーシーンで生き続ける覚悟

2018年09月20日

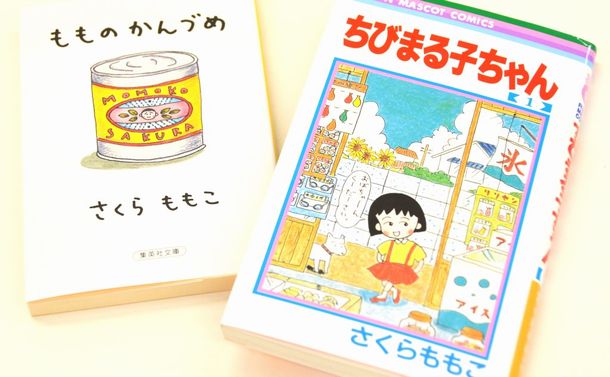

さくらももこさんの代表作『ちびまる子ちゃん』とエッセー『もものかんづめ』

さくらももこさんの代表作『ちびまる子ちゃん』とエッセー『もものかんづめ』1990年は、バブルの真っ最中だった。

前年に元号が変わった日本社会には、ひたすらに明るい雰囲気が漂っていた。世界に目を向けても、前年の11月にベルリンの壁が崩壊し、冷戦構造が完全に終了した。東欧諸国では政変が起き、民主化が進んでいった。米ソの核戦争が回避されたと、世界は安堵していた。アニメ『ちびまる子ちゃん』が大ヒットしたのは、そんな年だった。

さくらももこさん

さくらももこさんしかし、その内容は『サザエさん』と比べると、“隠し味”的な表現が多く含まれている。より平易な表現をすれば、“毒”が混じっている。

たとえば永沢君のようなひねくれた存在や、野口さんのような陰のあるキャラクターも目立つ。また、みぎわさんは空気の読めないキャラで、丸尾くんはガリ勉でこうるさい学級委員長だ。そうした存在は、同じく「国民的アニメ(マンガ)」として愛されてきた『サザエさん』の花沢さんや、『ドラえもん』のジャイ子などと比べると、ずっと生々しい。けっして、単なるほのぼのとした小学生が描かれているわけではない。

もちろんそれでも大ヒットしたのは、さくらももこのたぐいまれなメジャー感覚があったからだ。“毒”が単なる露悪的な表現にならず、主人公のまる子を引き立てる“隠し味”となっている。冷静に考えれば、まる子はちょっとトボけたところはあるが普通の女の子だ。彼女を引き立てるのが、個性的な周囲の存在であり、ナレーションによるシニカルなツッコミだ。

『サザエさん』や『ドラえもん』には見られないこうしたある種のぶっちゃけた表現こそが、この作品を広く訴求させた要因だろう。視聴者はみずからの幼少期をそこに重ね、リアルな小学3年生を感じ取っていた。

『ちびまる子ちゃん』のこうした“隠し味”は、さくらももこのマニアックな趣味から導かれたものだ。

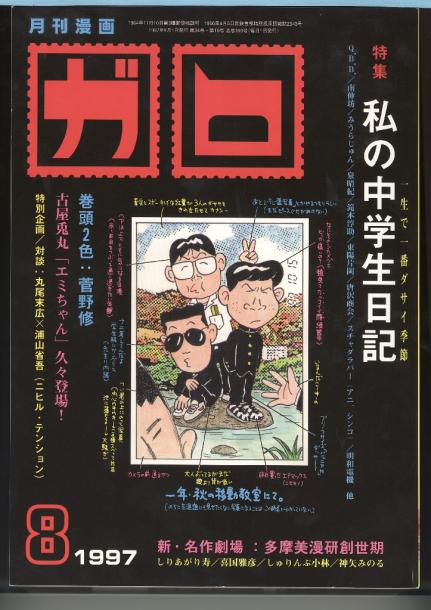

一時代を画した雑誌『ガロ』=1997年8月号

一時代を画した雑誌『ガロ』=1997年8月号「国民的」と評されるアニメが、なぜかそんなマイナー文化と繋がっていたのだ。『ちびまる子ちゃん』を通してこの丸尾末広や花輪和一を知ったひとは、おそらく仰天したことだろう。彼らの作品は、エログロとナンセンスだからだ。

こうした『ガロ』から影響を受けたであろう表現も、さくらももこ作品ではチラホラ見受けられる。その筆頭はやはり『神のちから』や『COJI-COJI』だろう。

たとえば『COJI-COJI』は、「メルヘンの国」を舞台とはしているものの、主人公のコジコジを中心に奇妙なキャラクターによるシュールな物語が展開される。たとえば1巻の「学級劇 ちびまる子ちゃん」の回では、登場人物たちが『ちびまる子ちゃん』の劇をやるというもの。まる子に何回も会ったことがあったと言うコジコジは、彼女のことをこう評す。

「あの人バカだけど すこしはいい人だよ」

一事が万事この調子なのである。大ヒットした『ちびまる子ちゃん』に対し、そこでできない表現を『COJI-COJI』で放出させていたようにも思える。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください