2018年09月30日

「これ、アントン・ヴァン・ダイクですね。フランドル(現ベルギー)の画家です。オランダの絵の作風との違いがわかりますね。フランドルの画家は理想的に描くんです。だからこの婦人、ここまで美しかったかどうかわかりませんよ」

西洋美術史家、木村泰司の早口で軽妙な解説に笑いが起きた。

東京都八王子市にある東京富士美術館。9月13日、クラブツーリズム主催の西洋絵画観賞のツアーが行われ、約30人が参加した。木村の説明を聞き逃すまいと、みな熱心にメモを取っている。

東京富士美術館の西洋絵画観賞ツアーで絵の解説をする木村泰司さん=2018年9月13日。筆者撮影

東京富士美術館の西洋絵画観賞ツアーで絵の解説をする木村泰司さん=2018年9月13日。筆者撮影西洋美術史に日本人の関心が高まっている。最近、そんな話を聞くようになった。ことに企業人向けセミナーや、海外でビジネスをする機会の多い人たち向けの講座が活況だという。この日のツアーも、クラブツーリズムが主催する木村の西洋美術史講座の一環だ。

木村の講座に、数えきれないぐらい参加しているという埼玉県から参加した50代後半の男性はこう話す。

「木村先生がよく言われるのは、絵は、感覚、感性で見るのではなく、『読む』ということ。美術にはもともと関心はあったのですが、西洋美術の中には、歴史や文学も入っていて、講座を受けて西洋美術についての認識が全く変わってしまいました。美術は学校教育の中で主要科目ではないけれど、実はとても大事な科目なのではないかと思うようになりました」

「これまで西洋美術の歴史が分からなかったのですが、先生の講座で、絵の中にギリシャ神話などの古典や、物語や歴史がいっぱいあることに気づかせていただいています。ものすごく世界史の勉強になります」

そう語るのは、神奈川県横浜市から来た年輩の女性だ。絵の中に描かれている様々な物が、記号として意味を持っている。つまり絵の中に「約束事」があり、それらを知らなければ西洋美術の理解は深まらないのだという。

日本の学校の美術教育では、そういうことはまず教わらない。画風の違いや描き方の違い、あるいは、バロックや古典主義、ロココ、印象派など、いろいろな時代があることぐらいは分かる。しかし西洋美術史全体を俯瞰し、時代に応じて絵画がどのような変遷を経てきたのか。絵の中にどんな社会的メッセージが込められているのかなどをわかる人は、ほんの少数だろう。また、そういうことを知らなくても、これまで社会生活に困ることはなかった。それは美術愛好家の世界の中の話だったからだ。

しかし、西洋美術の基本的な知識がなければ、仕事にも影響することが出てきたという。大きな理由はグローバル化が進んだことだ。

欧米の人たちを相手に国際的な仕事をする日本人が増えた。取引相手との会合やパーティー、私的な交流の中で、欧米人との付き合いが深まる。大きなビジネスに携わるような人ほど、「教養」として西洋美術の知識を身につけている。欧米はキリスト教徒も多い。西洋美術はキリスト教の歴史とも深く関わり、絵画の中にも聖書の物語が直接的に描かれたり、散りばめられたりしている。欧米人と仕事をする上で、西洋美術史は身につけるべき「共通言語」として見直されているのだ。

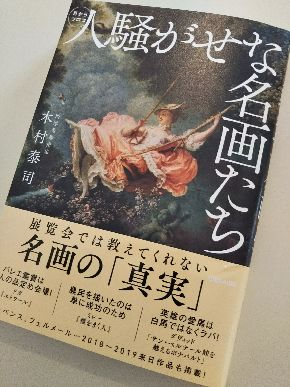

『人騒がせな名画たち』(マガジンハウス)

『人騒がせな名画たち』(マガジンハウス)木村は、米国カリフォルニア大学バークレー校で美術史を学び、その後英国ロンドンのサザビーズ美術教養講座でWorks Of Artを修了している。海外の知己も多く、欧米における美術の位置付けや役割について造詣が深い。西洋美術史に関する著作も多く、10月に最新作『人騒がせな名画たち』をマガジンハウスから出版する。

肩書は西洋美術史家だが、木村はエンターテインメントとしての西洋美術史を目指すことを標榜していて、タイトルにもその指向性が色濃く反映されている。

『人騒がせな名画たち』で取り上げた画家は約30人。それぞれの画家の絵の中に、秘められた「人騒がせな物語」が、コンパクトにまとめられている。

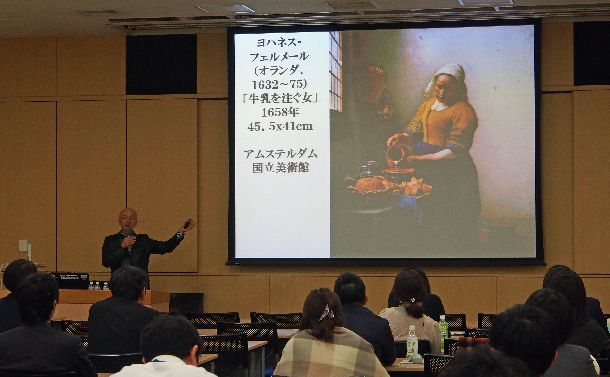

その一人が17世紀オランダの画家、ヨハネス・フェルメール(1632-75)。日本でもとても人気のある画家で、10月5日から東京・上野の「上野の森美術館」でフェルメール展としては過去最大級の展覧会が開かれる。

フェルメールと言えば、まず挙げられるのが風俗画だ。中でも『牛乳を注ぐ女』はよく知られている。素朴で働き者という感じの体格の良いメイドが、壺の中にミルクを注いでいるシーンだ。硬くなったパンをミルクで調理しようとしている。これだけ見ると、なんということのない日常のワンシーンに見える。

だが、よく見ると、後ろの壁の床に近い所にタイルがあり、そこに小さくキューピッドの絵が描かれている。キューピッドの矢は右を指していて、その方向に足温器がある。この足温器は「女性のお気に入り」と呼ばれ、恋人を望む女性を示唆すると解釈されていた。つまりこの一見素朴に見えるメイドは、実は油断がならない人物とみなされるのではないかと木村は書くのだ。

美術講座でフェルメール『牛乳を注ぐ女』について話す木村泰司さん=東京都大田区

美術講座でフェルメール『牛乳を注ぐ女』について話す木村泰司さん=東京都大田区フェルメールの絵は「控えめで品がいい」と木村は言う。フェルメールが住んでいたオランダのデルフトが近隣のデン・ハーグのオランダ総督や周囲の宮廷人の影響があり、表現が控えめなのが特徴だ。だからどこかミステリアスでもあり、日本人を引きつけるのだともいう。

なぜフェルメールはこういう風俗画を描いたのか。それは、隣国のフランドルを含めたネーデルラント絵画の特徴として、絵画の中に描かれるシンボリズムの発達があったからだ。

たとえば靴や楽器などがどう置かれているかで、あるメッセージを示していた。脱いである靴は性的奔放さを示す。楽器のリュートは、女性の生殖器を意味した。フェルメールが生きた17世紀オランダは、大航海時代で多くの利益を得て、市民社会が経済的に豊かになった。美術市場のすそ野が広がり、教訓的なメッセージが込められた風俗画が流行った。オランダはプロテスタントの国で「信仰への導きや、美徳・悪徳といったメッセージが強い点が特徴」と木村は説明する。

フェルメールの絵ひとつから、17世紀のオランダが経済発展を遂げ、市民社会に美術市場が広がり、そこに同じキリスト教でもカトリックではなく、プロテスタントの倫理観が反映されていたことが説明されている。それが分かるのと分からないのでは、まったく絵の見方が違ってくる。木村が強調する「絵を読む」とはこのことかと腑に落ちるのである。

フェルメール展が開かれる同じ10月に、16世紀~17世紀にかけて活躍したフランドルの画家、ピーテル・パウル・ルーベンス(1577-1640)の展覧会も上野の国立西洋美術館で始まる。

ルーベンスは、フェルメールとほぼ同時代を生きた画家だが、父とともに居酒屋兼画商だったフェルメールとは正反対に、経済的に豊かで、7か国語を話す外交官でもあり、高い教養を身につけていた。

本書で紹介されている一つ、『四人の哲学者』は、ストア派の哲学者らとともに、ルーベンス自身の肖像も左端に描き込まれている。当初は描かれていなかったのだが、「画布を付け足してまで、自分の姿を描き、肖像画の範疇(はんちゅう)を超えた作品へと昇華させた」。木村は、「豊かな教養の持ち主だったルーベンスらしく、古代文明に対しての称賛のみならず、兄フィリップスを含む人文学者たちへの彼のオマージュとなっている」と解説している。

本書には、このほかピーテル・ブリューゲル、サンドロ・ボッティチェリ、ジャン・フランソワ・ミレー、フランシスコ・デ・ゴヤ、オーギュスト・ルノワール、エドゥアール・マネ、エゴン・シーレ、フリーダ・カーロ、フィンセント・ファン・ゴッホ、ポール・セザンヌ、ディエゴ・ベラスケス、ポール・ゴーギャン等々、著名な画家と絵についての知られざる逸話や、絵の中に隠された物語が収められている。

西洋美術の知識が乏しくても入門編として読める。その先にある豊かな世界への想像力を描きたてられる一冊だ。(敬称略)

木村泰司さんの最新作『人騒がせな名画たち』(マガジンハウス)は10月5日に発売されます。詳細はこちら。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください