2020年03月30日

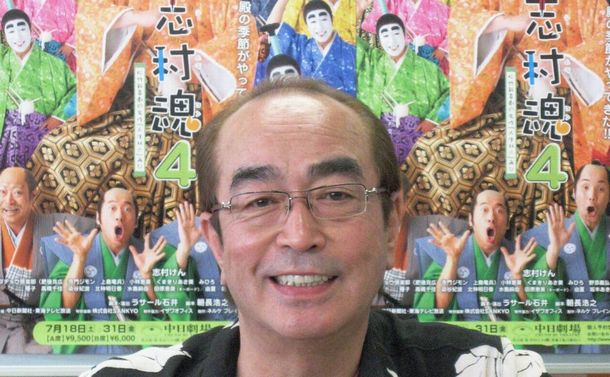

12年にわたって舞台上で「魂」を表現し続ける志村けんさん

12年にわたって舞台上で「魂」を表現し続ける志村けんさん【編集部より】日本を代表するコメディアン、志村けんさんが2020年3月29日、新型コロナウイルスによる肺炎で死去されました。追悼の意味を込めて、2018年のペリー荻野さんの記事(2018年10月2日掲載)を再掲します。志村けんさんのご冥福をお祈りします。

志村けんといえば、70年代のドリフターズでの活躍に始まり、現在まで「テレビの人」というイメージが強いが、近年は舞台人としても人気を集めている。

2006年にスタートした舞台「志村魂(しむらこん)」である。ここでは、この夏の公演を通して、志村が舞台で表現しようとしていること、継承していこうとするものを検証していきたい。

「志村けん一座第13回公演 志村魂『一姫二太郎三かぼちゃ』」は、今年も大阪・新歌舞伎座(7/27~30)、東京・明治座(8/17~26)、名古屋・御園座(8/29~9/1)と公演を重ねた。公演は今年も無事成功。昔から「二・八(にっぱち)」、最も寒い2月と最も暑い8月の劇場公演は難しいといわれる中、志村魂は常に多くの観客を集めるシリーズ作品として、劇場の強い味方ともいえる。

初演からこのシリーズを観てきた私もさっそく明治座に出かけた。

開演20分前。夏休みということもあり、ロビーは、こどもからお年寄りまで、ふだんの明治座ではあまり見られない幅広い年齢層の観客が集まり、とてもにぎやかだ。おー、いるいる。名物キャラ「バカ殿様」のりっぱなちょんまげ付きカチューシャをつけた女の子たち。殿の座敷が再現された記念写真スポットには行列ができていた。マンガやゲームなどを原作とした2.5次元ミュージカルなどが若い世代に人気を集めているが、ここにいるこどもたちの中にはこの「志村魂」が“ファースト大劇場体験”になる子も多いに違いない。両親や祖父母とともに笑い転げた劇場でのライブ経験は、よい思い出になるのではないか。これだけの観客を呼び込む志村けんは、貴重な存在なのだ。

いよいよ開幕。

「志村魂」は、初演から、コント、三味線演奏、松竹新喜劇の3部構成。志村はテレビでコントはもちろん、三味線の腕もCMで披露しているが、やはり映像と舞台ではテンポも雰囲気も異なる。公演全体を通してにじみ出るのは、志村けんの「頑固」と「一途」であった。

コントはご存知、「バカ殿様」でスタート。思えば、時代劇研究家を名乗る私が志村けんを追いかけ始めたのは、この「バカ殿様」がきっかけであった。白塗りの顔にキンキラの着物。腰元たちを追い回したり、家臣たちに無理難題を言いつけたり、何かあれば城の中を追いかけっこ。殿には誰も逆らえないという時代劇のお約束を駆使して、次々繰り出すギャグのアイデアには毎回感服してきた。

今回も、レギュラーの家老(桑野信義)が御家の財政問題を報告しようとするも、殿は風船をぷーぷーとふくらませたりしてふざけまくる。アドリブに弱い桑野にわざと「あの件はどうした?」などとアドリブをぶつけて、困惑させるのも恒例(?)だ。

続いて、バカ殿様と並ぶおなじみキャラクター“ひとみ婆さん”も登場。旅館の宿泊客(ダチョウ倶楽部・肥後克広)が呼んだ超ベテランマッサージ師ひとみは、声も手も震えて手ぬぐいもまともに広げられなかったり、尻ばかりもみだしたりと客を困らせる。このほか、志村は野外学習に出た小学生、「ここが便所か」とタンスの戸を開けようとするおじいさんなど、さまざまなキャラクターに扮し、大いに笑わせる。私は過去にも観たネタがあったが、それでもめちゃくちゃ面白かった。最近は、人の体形や美醜を言ったり、エロチックなギャグは、なかなかできないし、中傷はもちろん不適切だが、こどものごとく無邪気なバカ殿様が、腰元のぽっちゃり体型を指摘したり、ひとみ婆さんが客の俗物ぶりに突っ込んだりすると、やっぱり面白い。「志村魂」のコントには、ギリギリ反則にならないための笑いに対する知恵と努力が詰め込まれている。

志村の「頑固」と「一途」は、3部の芝居「一姫二太郎三かぼちゃ」にもよく出ている。

実家の畑を守りながら、老いた両親や亡き兄の未亡人(浅香唯)と暮らす三郎(志村けん)は、母の喜寿の祝いのため、都会から久しぶりに帰ってきた兄弟たちからバカにされ、仲間外れにされて悔しい思いをする。しかし、出世したはずの兄弟たちにはそれぞれ事情があり……という物語。昭和の喜劇王、藤山寛美が主演して人気を博した松竹新喜劇の名作だ。

三郎は、憎まれ口やとぼけた表情で笑いをとりながらも、心優しい。自分勝手な兄弟の本音、都会と田舎の違い、老いゆく両親への思いなど、時代が変わっても、家族の問題は変わることがないなあとしみじみ思う。会場のあちこちからすすり泣きが聞こえてきた。

おバカっぽく見える人物(三郎)が、真実を鋭く突き(見栄を張る虚しさ)、一番大事なことを知っている(家族は助け合うべき)という構図は、バカ殿様やひとみ婆さんや無邪気な小学生のコントに通じる。「志村魂」では、過去にも、「人生双六」「初午(はつうま)の日に」「先づ健康」といった松竹新喜劇の作品を取り上げている。志村けんの藤山寛美への強い思いの表れだろう。

松竹新喜劇作品については、三代目・渋谷天外を中心にした劇団で、藤山寛美の孫・藤山扇治郎も多くの先輩たちとともに奮闘している。また、劇場公演5000回を突破した大座長・五木ひろしが坂本冬美と今年も「紺屋と高尾」を上演、積極的に演目に取り入れている。昭和の喜劇は、平成も終わろうという今、さまざまな舞台人に引き継がれているのだ。劇団ごとに持ち味が違うのは当然だが、志村の場合、本番の最中にたびたびアドリブを放ち、共演者から「自由過ぎる」「頼むから台本通りにして」などと言われる。役とは違うところで“クセ者っぽさ”を漂わせるのが特徴のひとつだ。志村は、自分の座組にしかできない笑いを織り込んだ「喜劇」をこれからも追及していくことだろう。

興味深いのは、これだけ笑わせ、泣かせる志村が、「役者」の顔になるのは、この舞台だけということだ。これまで俳優として出演した作品は、1999年の映画『鉄道員(ぽっぽや)』ただ1本。出演を決めたのは主演の高倉健本人から留守番電話に依頼のメッセージが入っていたからだというのは、有名な話である。

今年の正月には、NHKで実に60分という長尺のドラマ仕立てのコント「志村けんin探偵佐平60歳」に出演。定年退職した元警視庁の経理マンが念願の探偵になり、誘拐事件捜査で迷走するという内容だった。これはもうりっぱなドラマでは?という気がしないでもなかったが、あくまでもコント作品である。

志村けんは、カツラと衣装をつけてコントをする。芝居は舞台公演の松竹新喜劇のみ。この「頑固」と「一途」が、志村の「魂」なのだ。その魂を確認するためだけにでも、「志村魂」を観る価値はある。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください