第48回JXTG音楽賞で洋楽部門奨励賞を受賞したフォルテピアノ演奏の第一人者

2018年11月04日

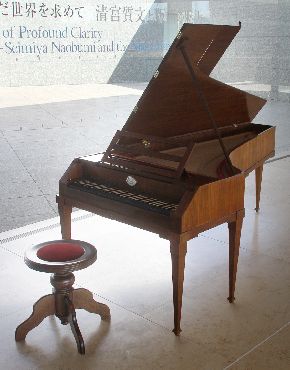

フォルテピアノ

フォルテピアノ「目からウロコ」。現代のピアノ(モダンピアノ)の前身、フォルテピアノ演奏の第一人者である小倉貴久子と話していると、しばしば、この言葉が飛び出す。今から30年近く前のフォルテピアノとの出会い自体が、「目からウロコだった」からだろう。

小倉貴久子さん

小倉貴久子さん「実際に演奏できる状態のピリオド(作曲当時の仕様の)楽器がたくさんあり、私も徐々に、フォルテピアノに魅せられていったのです」

現代のピアニストにとっても重要なレパートリー、ベートーヴェンのピアノ曲を演奏する場合、「モダンピアノではタッチの研究をはじめ『音をつくる』必要がありますが、フォルテピアノは楽器そのものが『どういう風に弾くべきか』を知っているのです。まさに『目からウロコ』、発想や価値観が逆転しました」。

作曲家のアイデアは楽譜に記された様々な記号を介して「後の世にも伝わる」と、一般には考えられている。小倉がアムステルダムで痛感したのは「記号とは、あくまで作曲家の眼前に置かれた楽器を前提に書いたものであり、モダンピアノでそのまま再現すると、違う効果を発揮してしまうリスクが高まる」という苦い現実だった。

「例えば休符の持つ意味。音の立ち上がり(発音)と減衰がフォルテピアノとモダンピアノでは全く異なるのです。そもそも弦の張り方が違います。フォルテピアノは平行に張るので対位法の響きが明確、バロック音楽の通奏低音の名残もあって、低音の上にメロディーを乗せていく感じです。これに対しモダンピアノは弦を交差させているために混濁を避けようと最初から高音を強調、メロディーを際立たせる効果を持たせています」

「楽器のフレームも最初は木だけでしたから、ヴァイオリンやチェロといった弦楽器と同じでした。ピアノの発達に従って表現できる音域が広がり、音量も増やそうと、弦が次第に太くなる過程で重量を支える必要が生じ、金属を取り入れます。19世紀半ばからは金属自体の共鳴も重視してどんどん比重が高まり、音の安定も得たのです。現代の芸術の広がりを否定する立場ではありませんが、モダンピアノが作曲家のメッセージをダイレクトに伝えているかどうかは、もっと慎重に考える必要がありますね」

美意識の観点からピリオド楽器、その奏法の重要性を世界に向けて説いた音楽学者で指揮者、チェロ&ヴィオラ・ダ・ガンバ奏者のニコラウス・アーノンクール(1929〜2016)に筆者は2005年、京都市内でインタビューしたことがある。「20世紀後半、北米のオーケストラ界ではジョージ・セル、フリッツ・ライナーら主にハンガリーから合衆国へ渡った厳格な指揮者たちが、正確無比の演奏を究めた。ミスを徹底的に嫌い、金管楽器をどんどん小型に改良して均等な響きを出しやすくした結果、オーケストラはロボットに堕した。美と正確の両立など、ありえない」と、モダン楽器の〝暴走〟を批判した。

アーノンクールは、不均等な音の並びから独特の抑揚や語りが生まれる「修辞法としての音楽」の復権に生涯をかけた音楽家だった。小倉もフォルテピアノの「完成されていない音」を、こよなく愛する。「モダンピアノの安定を過大評価するのは、ゴッホの絵に対し『もっと上手に描けなかったの?』と疑問を投げかけるのにも似た発想です」

ニコラウス・アーノンクールさん

ニコラウス・アーノンクールさん少し専門的になるが、音楽学では「不均等な音たち」を「ノート・イネガル」と呼ぶ。「音の立ち上がり、減衰とも、モダンピアノより早いフォルテピアノでは、イネガルで語りかけるように弾くのが当たり前。特に『イネガル』の指示を記さない場合も多いです。逆に『ノート・エガール』(均等に)と書かれていたら、融通の利かない人物の描写とか、一種のスパイス効果を狙っての指示でした」

イネガルの発想、アーノンクールのいう「修辞法としての音楽」の伝統は第2次世界大戦、続く急激な経済復興の過程でいったん、消滅した。

「書かれていないのが当たり前」の部分は、同じ文化圏を共有する者どうし、世代から世代へと口承伝承で受け継がれていた。戦争で多くの音楽家が亡くなる、あるいはナチスのホロコースト(大量虐殺)の犠牲となる、などの理由でバトンタッチの機能不全が生じたのである。よって「行間」の読みが極めて不足したままの「楽譜に忠実な演奏」、あるいは「全音均等の再現」がまかり通るようになった。

日本の事情はもっと深刻だ。元々が輸入文化であり、1945年の終戦時点でも明治維新の本格導入から70数年の蓄積しかないうえ、演奏家の“大量生産”が始まったのは1950年代なので、もろに世界楽壇の「全音均等礼賛」期と重なった。

小倉もピアノを習い始めた子ども時代、「均等が善で、不均等は悪という価値観」をたたき込まれ、「粒をそろえて弾きなさい」と教えられて育った。日本全国のピアノ教師の大半が、小倉と同じ初期教育を受けている。

モーツァルトやベートーヴェンなど18〜19世紀の主要な鍵盤作品すべてが「モダンピアノのために書かれたものではない」と認識し、フォルテピアノをはじめとするピリオド楽器の世界に足を踏み入れるのは苦痛でも何でもなく、「推理小説を読み解くような面白さに満ちている」と、小倉は「旅」の楽しさを語る。

最近はまっているピリオド楽器の一つは、「タンジェントピアノ(ドイツ語では、タンゲンテン・フリューゲル)」。ヨハン・セバスティアン・バッハと親しかった楽器製作者、クリストフ・ゴットリープ・シュレーターが18世紀初頭に考案した設計図に基づき、久保田彰氏が複製したものだ。

「タンジェントという木片で弦を下から突き上げる発音構造がちょうど、チェンバロとフォルテピアノの中間に位置します。突き上げる速度を指で調整して、音に強弱をつけるのです。モーツァルトもザルツブルク時代、別の製作者(シュペート)のタンジェントピアノを弾いていました」。

小倉が試しに奏でると、「バッハの作品と非常に相性が良かった」という。「歴史的に重要とされる楽器以外にも豊かな音楽環境を可能にする手段があったと思うとワクワクするし、実際に触れてみて初めて見えてくることも多いのです」と、未知の楽器に出会う喜びを語る。

小倉は東京オペラシティ「近江楽堂」での「モーツァルトのクラヴィーアのある部屋」など長期の連続演奏会を各地で手がけ、タンジェントピアノをはじめとする珍しい楽器や、ベートーヴェンと同じ時代に人気を博したアントン・エーベルルら歴史の谷間に埋もれた作曲家を、折に触れ発掘、紹介している。

「単発のコンサートで取り上げるには大きいリスクも、シリーズに放り込めば極小にできます。比較対象を置くことで、再びモーツァルトの素晴らしさが見えてきたりもするので、面白くてなりません」

今年(2018年)は春にミュージック・ペンクラブ・ジャパンの「第30回ミュージック・ペンクラブ音楽賞」の独奏・独唱部門賞、秋に「第48回JXTG音楽賞」の洋楽部門奨励賞と二つの大きなアワードを授かった。最初は「エーっ!」と驚き、次第に「大ホールでバーンと派手にではなく、小ホールで密やかに、愛好家を相手にコツコツ弾いてきた私のことを評価してくださった」との嬉しさがこみ上げてきた。

「これからも頑張れ、今のまま続けろ、というエールでもありますが、当時最先端の楽器の輝きを今に伝えるにはもっともっと、技のレベルも上げていかなければならないと気を引き締めています」(敬称略)

小倉貴久子(おぐら・きくこ)さん

岩手県一関市生まれ。東京藝術大学を経て同大学大学院修了。アムステルダム音楽院を特別栄誉賞を得て首席で卒業。各ホールが主催する公演や音楽祭、NHKの音楽番組に出演。これまでにCDを40点以上リリース。著書に『カラー図解ピアノの歴史』(河出書房新社)など。2004年度から東京藝術大学古楽科非常勤講師を務める。「フォルテピアノ・アカデミーSACLA」主宰。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください