東京国際映画祭特別上映会、小田部羊一氏×吉村次郎氏トークショー

2018年11月12日

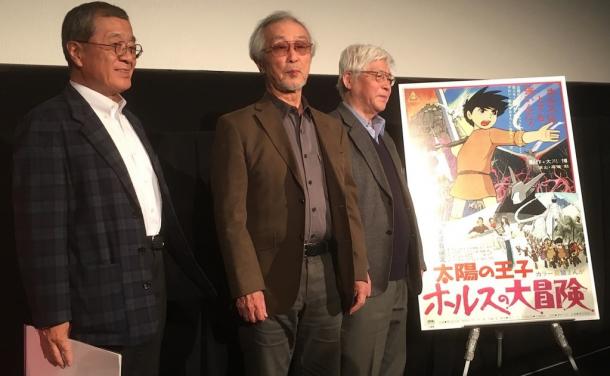

左から、司会の清水慎治氏、原画担当・小田部羊一氏、撮影担当・吉村次郎氏=撮影・筆者

左から、司会の清水慎治氏、原画担当・小田部羊一氏、撮影担当・吉村次郎氏=撮影・筆者去る10月31日、第31回東京国際映画祭・高畑勲監督特集『太陽の王子 ホルスの大冒険』(1968年)特別上映がTOHOシネマズ六本木ヒルズで開催された。今年は公開からちょうど50周年にあたる。場内は満席、客席には高畑監督夫人の姿もあった。

『太陽の王子 ホルスの大冒険』は、今年4月5日に亡くなった高畑勲監督の長編監督(演出)デビュー作である。制作は東映動画(現東映アニメーション)。作画監督に抜擢されたアニメーターの大塚康生氏が、新人の高畑氏を演出に指名、渋る会社側と粘り強い交渉の末にこれを実現した。労働組合の活動を通じて親交を深めていた新人動画の宮崎駿氏が大量のアイデアを提供して一気にメインスタッフに昇格し、高畑監督とのコンビを確立した。

この流れが後々『アルプスの少女ハイジ』(1974年)を経てスタジオジブリ創設へと続いていくことになる。高畑勲氏が大塚康生氏・宮崎駿氏・小田部羊一氏らと『太陽の王子』を制作していなければ、日本のアニメーションの歴史は全く異なるものとなっていたことであろう。

『太陽の王子』は、悪魔グルンワルドの侵略から村を守るために闘う主人公ホルスと悪魔の妹ヒルダの心理的葛藤に力点を置き、人間が団結して戦うことの難しさを正面から扱った作品だ。村の狩猟・漁労や婚礼の儀式など、日常生活と労働の素晴らしさを丹念に描き、幼児向けイメージの強かった日本のアニメーションの歴史を刷新したと評される。高畑勲監督のフィルモグラフィー中、唯一無二のヒロイック・ファンタジーでもある。

上映後は、本作で原画を担当したアニメーターの小田部羊一氏、撮影を担当した吉村次郎氏によるトークショーも行われた。司会は東映アニメーション常務取締役・清水慎治氏が務めた。登壇された3人は久しぶりにスクリーンで作品を鑑賞したという。

ホルスの旅立ちや婚礼の群衆シーンなどの原画を担当した小田部羊一氏は、当時を振り返って次のように語った。

はるか彼方の作品だから、もう少し古ぼけて見えるのかなと思ったのですが、意外や意外、やはり高畑監督の力を感じまして、彼の第1作目の本当の意味でここがスタートだなぁと改めて感じました。僕は高畑監督と(1959年東映動画に)同期入社でした。石の上にも10年はいなければと思いまして、頑張って仕事をして12年目に東映を退社しました。Aプロダクション(現シンエイ動画)からある作品(『長くつ下のピッピ』)をやらないかと言われ、高畑・宮崎・僕の3人で東映を出ました。その後は主にテレビアニメーションに関わりました。その僕も80歳を超えまして、昨年(2017年)は大病をしましたが、こうして改めて作品を観ることが出来て幸せです。

高畑勲監督(1935―2018)

高畑勲監督(1935―2018)準備室という小さな部屋があったんですが、みんな意欲がありましたから、その壁が描いた絵でどんどん埋まっていきました。高畑監督はそのどれか一つを「これがいい」と選ぶのではなく、「この要素とこの要素を組み合わせたらどうだろうか」とバンダナや靴の模様などほんの小さな所からも吸い上げるということをしてくれました。だから、みんなが作品作りに参加出来たという思いを持つことが出来たのです。

寄せられたキャラクターは最終的に大塚康生さんがまとめてくれました。主人公のホルスのデザインなどは主に大塚さんだと思います。作画監督は全てをチェックするので、自分でまとめることが不可欠なのです。でも、(大塚さんも含めて)みんながどうしても描けなかったのがヒロインのヒルダでした。

みんなで色々と話し合いをして描いたのですが、全員が“悪魔の妹”ということを念頭に置いて描いたものですから、どれも悪魔的な顔なんです。高畑監督はどうしても納得してくれず、スタッフではなかったのですが、大先輩の森康二さんにお願いすることになりました。そして、森さんは素晴らしいヒルダ像を作ってくれたのです。

もう一つ印象的だったことは、僕らはキャラクターを描いていたのですが、そこにとどまらず場面全体を描く人が現れて来たんです。それが宮崎駿でした。彼は建物や地形を含めて、作品を構成する世界を描いて来て、みんなが注目しました。地面と岩を合わせた岩男というキャラクターを作り出したのも彼です。その結果、高畑監督はそれまでになかった「場面設計」という役割を彼に任せることにしたのです。

高畑監督の下、スタッフ全員がやる気を出して自分の作品だと思えるものが出来たと思いました。

東映動画の編集室=1958年

東映動画の編集室=1958年撮影のチーフを務めた吉村次郎氏は、高畑監督の知られざる新人時代のエピソードから当時の映画界の状況までを語った。

タイトル(オープニング)を見て、50年経って一緒に仕事をした人たちが随分いなくなったんだなぁと思いました。当時、撮影部の年齢は全員20代でして私が一番年寄りでした。ですので、やりたいことができなかった。失敗とは言いませんけど、「もっとできた」「もっとやりたかったな」という思いが画面のなかにたくさん出て来て、悔しいような感じも少し残りました。

パクさん(高畑勲監督の愛称)は1959年(東映動画)入社、私はその2年後に入りまして技術課に所属しました。パクさんは

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください