人はみな少しずつ違う。だからこそ個性が生まれる。

2018年11月16日

国会議員向けの試写会前にインタビューに応じたくれた、「いろとりどりの親子」の監督レイチェル・ドレッツィンさん=東京都千代田区の衆議院第一議員会館

国会議員向けの試写会前にインタビューに応じたくれた、「いろとりどりの親子」の監督レイチェル・ドレッツィンさん=東京都千代田区の衆議院第一議員会館前編『映画「いろとりどりの親子」からのメッセージ』では、障がいを抱えた親子の関係をテーマにした映画「いろとりどりの親子」の公開(11月17日)を前に、原作者のアンドリュー・ソロモンさんの「愛があるから世話をするだけでなく、世話をするからこそ愛するようになる」という言葉を紹介しながら、多様性を認め合う社会について考えた。

後編では、日本社会で相次いでいる「障がいに関わるニュース」に対し、朝日新聞に寄せられた若い世代の声を紹介しつつ、映画「いろとりどりの親子」の監督のレイチェル・ドレッツィンさんからのメッセージを交え、さらに考察を進めたい。

日本社会では今春以降、障がいにかかわるこんなニュースが話題になってきた。

1つは、政府や自治体など公共機関による障がい者雇用数の水増し問題だ。民間企業は罰則規定があるが、公共機関にはない。そこで行われていたのが、該当しない人を障がい者雇用とみなすなどして、雇用率を底上げしていた。昨年6月現在で、中央省庁、司法機関、立法機関、地方自治体、独立行政法人で、計7744人に上った。

2つめは、2020年東京パラリンピック関連のポスターに不適切な表現があったとして撤去された問題だ。ある選手の気持ちとして記された言葉「障がいは言い訳にすぎない。負けたら、自分が弱いだけ。」に、インターネット上で「傷つく障害者がいるのではないか」といった意見が上がった。東京都は、「他者に向けられたものではない」としつつも、「誤解があり、不快な思いをされる人がいるなら、本意ではない」として撤去した。

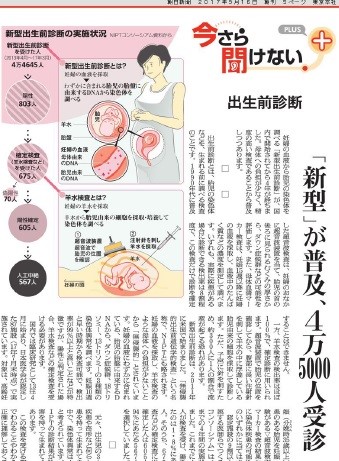

3つめは、染色体異常が高精度でわかる新型出生前診断の認可施設を拡大していこうとする問題だ。妊娠中にダウン症候群、18トリソミー、13トリソミーの3種類の染色体異常の有無がわかる。陽性と確定した人の多くが、人工中絶を選択しており、「命の選択につながる」という意見もあるが、専門家らが拡大に向けて議論を始めている。

これから紹介する若い世代の投稿は、必ずしもこれらの問題を直接問うものではないし、すべての論点を網羅しているわけでもないが、当事者性の高い人たちが身近なところから考えている。

6人の投稿を紹介しつつ、読者の皆さんにも考えて欲しい。大切なメッセージが含まれているからだ。

「私の向日葵が教えてくれたこと」 高校生 関根真優(神奈川県 17)

私は去年の夏、妹を亡くした。妹は生まれながらに障がいを持っていたが、顔をくしゃくしゃにして楽しそうに笑う姿は向日葵(ひまわり)のようだった。

私は幼い頃から、妹を見る人の目が気になっていた。「こっちを見ないで」「放っておいて」といつも思っていた。重い障がいで、車いすで移動する妹といると、冷たく、珍しいものを見る視線を向けられていると感じ、恥ずかしいとさえ思うことがあった。可哀想だと言われることもあり、みんな嫌いだと思った。

でも今、そんな人の気持ちも理解できる。確かに、妹はチューブにつながれていたため少し特徴があったのは事実だし、見られるのも仕方がない。だが、周りを見るとどうだろう。顔、体形、性格。人はみな少しずつ違う。人にはそれぞれ特徴があり、だからこそ個性が生まれる。たとえ障がいがあってもそれも含めて自分なのだ。(2018年8月3日朝刊)

投稿するきっかけは、高校の授業で小論文の課題があったためだという。自由テーマの中で、脳性麻痺を抱えた妹を通じて障がいについて、自分が感じたことを正直に書くことを選んだ。

関根さんに改めて話を聞くと、「妹は生まれた時、へその緒が首に絡まっていて、酸素が十分に脳に届かなくて脳性麻痺になりました。ただ、成長するにつれて、笑顔が増えてきました。感情もあり、最初に母が医師に言われような『植物状態になるかもしれない』という言葉が信じられないほどでした」という。

投稿では、障がい者や車いすに乗る人を見る社会の視線について、障がい者の家族がいる人の胸の内をストレートに書いている。

「どの命にも優劣ない社会願って」 主婦 佐々木寿美(神奈川県 34)

5月に出産した息子はダウン症です。我が子が生まれながらに障害をもっている事実を知った直後こそ大きなショックを受けました。

しかし、いろいろ調べると、実はダウン症やそのほかの染色体異常を持つ胎児の多くは、誕生する前に流産などで母体の中で淘汰(とうた)される運命にあるということを知りました。ある医師は「生まれてくる子は強い生命力を持っている」と聞かせてくれました。

我が子もそんな強い生命力を持ってきた一人なのだと思うと、今では母親として息子を誇らしく感じます。そしてまた、ダウン症に限らず障害をかかえながら生まれてくる子すべてが、ほかの命と変わりない強く逞(たくま)しい命の持ち主であるということに気づかされました。

今、社会的にも障害をもつ人との共存の在り方を議論し、模索されておりますが、どの命も優劣なく朗らかに生きていける社会であることを願わずにはいられません。

そのために大それたことはできずとも、まずは私自身がこの子とのよい一日を一歩一歩積み重ねていきたいと思って、日々を過ごしています。(2018年8月16日朝刊)

この投稿を書いた佐々木さんに改めて話を聞くと、「息子がダウン症と分かったと同時に、社会で起きている障がい者に関係する事件や差別的な扱いについて、すごくリアルに感じるようになりました。今までは、そんなことあるんだと傍観者的だった」と話す。社会に伝えたかったことは、「障がいがあっても、家族とともに幸せに生きていることを知ってほしかった」と振り返る。

佐々木さんは出産時のことについて、「ダウン症の子が生まれたことに対して家族としては生まれてきてくれてよかった、と思っています。しかし病院の医療スタッフからは『これから大変』と言われ、親として悔しかったです。おめでとうだけでない雰囲気はちょっと悲しいです」と話す。

「『命の選択』本当に正しいのか」 高校生 宮田彩花(神奈川県 17)

出生前診断で、胎児に染色体や遺伝子の異常があるかを診断できると聞いた。結果を知り、人工妊娠中絶の手術を受ける人も少なくない。「命の選択」ができるようになったとも言える。

障がいを抱えた人が身近にいる私は疑問に思った。なんだか障がい児は生まれてくる価値がないと言われているみたいだった。

胎児に大きな病気があるかを知ることは大切なことだ。でも、出生後に障がいを伴う病気だから中絶するのは違うとも思う。仮定の話だが、もし皆がそうすれば、障がいがない人だけの社会になってしまう可能性がある。科学の進歩で、優れた能力がある人だけが生まれる偏った社会になってしまうかもしれない。

障がいのある子に接していると、純粋で優しい子が多く、社会の役に立とうと彼らにしかできないことを探していた。そんな彼らのチャンスを奪うのではなく、彼らに対する理解を私たちが深めるべきだと思った。誰だって存在価値はあるのだから。「命の選択」は、本当に正しいのか。私は出生前診断のあり方と私たちの考えを、もう一度見直すべきではないかと思う。(2018年8月25日朝刊)

「私たちの意識こそ配慮欠く」大学生 佐藤こうみ(千葉県 20)

「障がいは言い訳にすぎない。負けたら、自分が弱いだけ。」

東京都が制作したパラリンピックのポスターに載った言葉が、配慮に欠けると批判を受け、撤去されました。でも、この批判を簡単に認めてしまってよいのでしょうか。

この言葉は、何かに負けたとき、原因は自分の弱さで障がいはただの言い訳だ、と受け取れます。これを、頑張っても出来ないことがある障がい者に対して言うのは残酷だと批判するなら、それは知らないうちに、障がいが理由で何かができないことは負けである、という前提に立っていませんか。

人が自分では変えられないもののために困難を抱えているとき、誰かの手を借りるのは負けではないし、その人自身の弱さでもありません。私たちが目指している共生社会は、助け合うのが当たり前であるはずです。

ポスターの言葉は、何かに負けたとき、障がいのある人もない人も同じように、自身の弱さに向き合うのだと解釈できるとも思います。私たちは同じところにいるのだと。

本当に配慮が欠けているのは、私たちの意識の方ではないですか。(2018年10月23日朝刊)

母親は病院で働く作業療法士。おじは、事故で足を切断し、障がいを抱えている。母子で議論をし、「都が撤去するのはおかしい」という話になったそうだ。

「選手の本意は違うところにある、と都は説明しながら、撤去の判断をしました。もう少し、市民に理解をしてもらう努力をすべきで、すぐ撤去することによって、波風立てないようにするのは間違っていると思いました」という。

「障がい者と世間、これでいいの」 中学生 寺村夏漣(東京都 13)

「率先して障がい者雇用を進めるべき政党で、法的義務を満たすことができていないのは誠に申し訳ない」。インターネットのニュース記事で、ある政党の政治家はこう言っていた。

確かに間違いではないが、障がい者雇用というものは「法的義務」であるだけで、それ以上は何も無いのだろうか。

私には障がいのある兄がいるため、小さい頃から障がい者福祉のことに対してはよく考えてきた。そこで最近、この報道を見かけ、彼らのことを国は何だと思っているのだろう、と疑問を抱いた。

また、インターネット上では、若者の間で「ガイジ」という心無い言葉が当たり前のように使われている。障がい者を一概に貶(けな)し、彼らを認めるということをしようとはしない。

こんな世の中を許していいのだろうか?(2018年10月5日朝刊)

寺村さんは、障がいのある兄がおり、日ごろ思っていつつも、思っていることを社会に発信する手段を持ち合わせていないため、新聞社へ投稿を送ってみたという。

また、政府や自治体の障がい者雇用の水増し問題で、選挙で選ばれた国会議員らによる政党でも水増しがあり、その謝罪コメントの中で「法的義務を満たすことができていないのは誠に申し訳ない」という発言に引っかかったという。

もちろん、ニュース記事で使われたコメントの前後の部分は分からない上でという前提条件でだが、この言葉から受ける認識が、障がい者を略した「ガイジ」という、相手をさげすむような時に使われている若者言葉と重なることが、家族の一人として声を挙げる動機になったという。

「LINEやYouTubeでは、少し変わったことがあると、『おまえガイジか』と書き込んでいる人がいます」

そして、そんな偏見や差別をなくすためにも、TVなどメディアが、自立している人や育ちの過程をもっと伝えたり、日常的な生活の中で関わる機会が増えたりすることを望んでいる。

「障がい者の不便なくなる社会に」 小学生 片桐香凛(東京都 10)

ニュースで、国の役所が、雇わなければならない障がい者の人数をごまかしていたことを知った。私はそれを見て、悲しくなった。

なぜなら、私の両親は、聴覚障がい者だからだ。そのため、私のふだんの会話は手話だ。しかし、家から一歩外に出れば、手話を知らない大人たちが多い。私の両親は、少し不便だと思っている。

聴覚障がい者が少しでも楽になれる方法はないのだろうか。もし、社会が聴覚障がい者中心の社会だったら、聞こえる人は少し不便かもしれない。しかし、筆談をすることはできる。障がい者に対して自分ができることは何か、を考えることが今の社会には必要だと思う。(2018年10月28日朝刊)

東京都内の小学校を訪ね、担任教師と一緒に話を聞いた。障がい者雇用の水増し問題のニュースを見て、「ひどいな」と感じた。学校で、意見文を書く授業をしたことをきっかけとして、自分の意見をまとめてみたという。

片桐さんは「障がい者のことをよく知らない人もいて、もっと知って欲しいです」と話す。そう感じたのは、「障がい者のことを知らないから、関わらないように、と考えてしまう人がいるから」だという。

例えば、聴覚障がいがあると分かっていても、筆談をしてくれない人がいるという。

障がいのない人が、障がいのある人の気持ちや考えを理解するためには、どうしたらいいのか尋ねると、「障がいを持った人を知る機会がもっとあっていい」と提案した。

『いろとりどりの 親子』 11月17日(土)新宿武蔵野館ほか全国順次公開 配給:ロングライド (C)2017 FAR FROM THE TREE, LLC

『いろとりどりの 親子』 11月17日(土)新宿武蔵野館ほか全国順次公開 配給:ロングライド (C)2017 FAR FROM THE TREE, LLC特に、障がいを抱えた家族を持つ若い世代から、障がいを抱えた家族と社会の向き合い方、または社会側の向き合い方について考えさせられる投書が相次いでいるからだ。

レイチェルさんは、以下のメッセージをくれた。

兄弟姉妹というのは、だいたいにおいて最前列で『違う』ということの素晴らしさを見ることが出来る立場にもあります。ただ、兄弟姉妹であることによって、大変な重荷を背負うこともあります。兄弟姉妹を社会の中で守ったり、それをする中で孤立してしまったりすることがあるかもしれません。でも多くの兄弟姉妹が、自分がきょうだいたちから学んだことによってより大きな人間になり、そこで学んだことを世の多くの学んだ経験のない人に教えてくれると思うので、すばらしいアドバンテージだと思います。もちろん、時には大変だと思います。でもその経験があるからこそ、人としてより豊かな人になれるのではないでしょうか。

朝日新聞への投稿を紹介する今回の記事を書く強い動機になったのは、1つ1つは短い文章だが、当事者性を持つ人たちからの率直な意見であるとともに、「ガイジ」という若者言葉に象徴されるように、実は多様性を認め合う社会に向かうプロセスでの落とし穴のようなものがあるのではないか、と日ごろ感じていたからだ。

そして障がいがない人、障がい者と接する機会がない人、接する機会を避けている人は、厳しい言い方をすれば、「多数派に身を置く安心感」にあぐらをかいてしまっているのではないかとも感じる。

10歳ではあるが、片桐さんが語った「関わらないように考えてしまう人がいるから」という言葉は、大人の本音と建前をつく。

関根さんが感じた「可哀想」と言われたり、珍しいものを見る視線を向けられたりすることに、「『こっち見ないで』『放っておいて』といつも思っていた」と率直な思いを吐露していた。

いろいろな障がいがある。自立している人もいれば手助けが必要な人もいる。映画「いろとりどりの親子」で、低身長症の男性が電動車いすでニューヨークの歩道を普通に移動し、周囲を行き来する人も特別視したり、振り向いたり、避けたりしない自然な姿に、理想を感じる人がいるだろう。

ただし、多様性は簡単に実現しないのが現実だ。この映画の舞台であるアメリカでは、トランプ政権が誕生し、多様性のある社会の実現には揺り戻しがあることが分かった。

ここで取り上げた、6人の若い世代のメッセージのように、勇気を持って声を挙げていくことが必要だ。

生まれながらの障がいをイメージする人が多いかもしれないが、人生の途中で障がいを持つこともある。高齢者になれば、様々な病気を抱える。

「いろとりどりの親子」は、自分たちのいる位地を確認し、未来を考えるきっかけになると思った。

▼原作本「FAR FROM THE TREE」の日本語版は2019年に出版社「海と月社」より発売予定。

▼映画公式サイトはこちら

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください