2018年11月18日

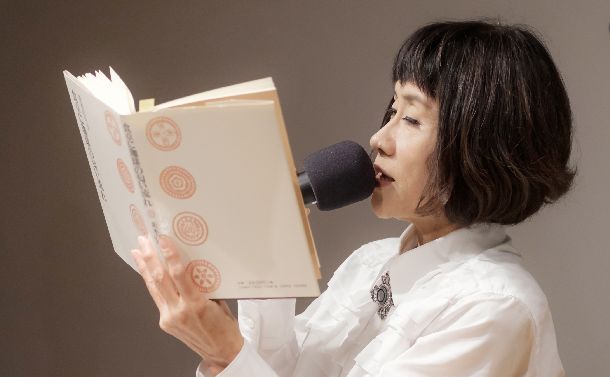

茨木のり子の詩を朗読する大貫妙子さん

茨木のり子の詩を朗読する大貫妙子さん大貫妙子さんは、洋楽かぶれのティーンエイジを過ごした私が初めて好きになった日本人の女性シンガーだ。

学生時代、クラスの男の子に借りた「Romantique」から始まり、次々と出されたアルバムを、苦しい時も悲しい時も、そして嬉しい時も、その音楽の海に浸るようにして聴いた。透明感のある美しい声、繊細な言葉とメロディーが創り出す映像的な音楽世界。そこに登場する女と男はカッコよく、大貫さんの歌を聴いていると、目の前にドーヴィルの海岸やパリの公園が現れ、少し大人になったような気がしたものだ。

読書会「少女は本を読んで大人になる」の再開に向けた打ち合わせで、ゲストにミュージシャンをおよびしようとなった時、思わず「大貫妙子」と小さく呟(つぶや)いたのだが、まさかそれが実現するとは、正直思っていなかった。願いは口にしてみるものだ。

その大貫さんが「茨木のり子」を取り上げたいとおっしゃった時は、さらに喜びが膨らんだ。茨木のり子もまた、私が大学生の頃に出会い、大好きになった詩人だったからだ。

大貫妙子と茨木のり子。この背筋のぴんと伸びた二人の女性の組み合わせはとてもしっくりとしたものに感じられた。読書会はまた、私にとっては、30年前の自分に再会することであり、その歳月を更新することでもあった。

茨木のり子は1926年生まれの詩人である。昭和の最も厳しい時代に青春期を過ごした人で、彼女の名前を知らなくても、「わたしが一番きれいだったとき」という詩は、教科書に載ったりしているから、知っている人は多いだろう。

わたしが一番きれいだったとき

街々はがらがら崩れていって

とんでもないところから

青空なんかが見えたりした

と始まるこの詩は、茨木のり子が30代で書いた詩である。彼女は軍国少女として過ごした10代の自分とその時代を見つめ続け、戦後の自分の人生において、生き方と言葉を限りなく近いものとしようとした人だった。

『自分の感受性くらい』は50代で出された詩集だが、実に初々しい。

ばさばさに乾いてゆく心を

ひとのせいにはするな

みずから水やりを怠っておいて

(略)

駄目なことの一切を

時代のせいにはするな

わずかに光る尊厳の放棄

自分の感受性くらい

自分で守れ

ばかものよ 「自分の感受性くらい」

茨木のり子には「りゅうりぇんれんの物語」という、強制連行された炭鉱から脱走して、戦争が終わったことを知らず、極寒の地・北海道を13年間逃亡し続けた実在の中国人・劉連仁の人生を描いた長編詩もある。先日、戦時下の元徴用工の強制労働に対する日本企業への賠償命令が韓国の最高裁によって下されたが、テレビ画面に映る4人の原告のうちただひとり生き残った90歳を超える男性の姿は、「りゅうりぇんれん」と重なった。

茨木のり子は50歳から朝鮮語を学び、64歳で同時代の韓国の詩人の詩を自ら翻訳して『韓国現代詩選』を出版した。彼女が戦争をどう自らの人生に引き受けようとして生きたかが、この一事からも伝わってくる。

大貫妙子さん

大貫妙子さん今回、30年ぶりに茨木のり子の詩を読むことになって、私は彼女の死の翌年、2007年に出された『歳月』を手にした。『歳月』は、彼女が25年間連れ添い、49歳の時に亡くした夫・三浦安信への想いを綴った詩集である。そこには、私が学生の頃、彼女に対して抱いていたイメージとは違う、ひとりの生身の女性が息づいていた。

あの、きっぱりとして、清々しい、力強い言葉は、ひとりの男性への深く一途な愛情と、柔らかな心と、孤独によって生み出されていたのだ。こんな激しく濃密で切ない思いを抱きしめて、生きた人であったことを知り、私は、以前よりもずっと茨木のり子が好きになった。

今回の読書会のために大貫さんが特別な一冊として選ばれたのが、茨木のり子がその夫と共に暮し、夫を亡くしてから31年間をひとりで暮らした家の写真と詩が美しく編まれた『茨木のり子の家』であった。

『茨木のり子の家』(平凡社)。写真:小畑雄司。詩人自身が設計し、生前のまま残る自宅を撮影。スナップ写真等も掲載されている。

『茨木のり子の家』(平凡社)。写真:小畑雄司。詩人自身が設計し、生前のまま残る自宅を撮影。スナップ写真等も掲載されている。玄関のしゃれたドアノブ、食卓、二つ並んだカップ、使いこまれた椅子、スクラップブックが目立つ本棚、磨りガラスの窓、花の咲く庭の植木などの写真からは、丁寧な暮らしぶりが窺(うかが)われ、茨木のり子の人としての佇(たたず)まいが匂いたつようだ。その匂いを体感したくて、大貫さんは幾度となくこの本を眺めてきたという。

大貫さんは、その中にもおさめられている「食卓に珈琲の匂い流れ」をはじめ、ご自身の好きな茨木のり子のいくつもの詩を、すっくと立ち、朗読してくださった。大貫さんの凛とした美しい声を得て、茨木のり子の世界が息づき、ひとつひとつの言葉がひとりひとりの心の奥の奥の方へ届いていくのがわかる、素晴らしい時間だった。

大貫さん自身もまた、暮らしを大切にしてこられた人だ。著書『私の暮らしかた』(新潮文庫)は、2005年から8年間、季刊誌『考える人』に連載されたエッセイをまとめた一冊だが、四季折々に綴られた文章からは、日々の暮らしを愛おしみ、様々な土地を旅し、人との出会いを大切にし、音楽とともにある大貫さんの生き方や考え方がまっすぐに伝わってくる。農業や自然環境のこと、2001年9月11日、2011年3月11日をはじめとする社会的事象に対する大貫さんの率直な思いも、そうした暮らしの中から垣間見える。

それは、大貫さんの「音楽」しか知らなかった私にとって、大きな発見であったが、と同時に、こんな生き方をしてきた人の音楽を好きだった昔の自分をちょっぴり褒めてあげたいような気持ちにさせてくれるのだった。数十年ぶりに会った初恋の人が、素敵な人でいてくれているような。

背筋をピンとのばし、朗読する大貫妙子さん

背筋をピンとのばし、朗読する大貫妙子さん『私の暮らしかた』は宝物のようなエピソードがたくさんつまった本だが、私にとって最も心に残ったエッセイは、特攻隊員だったお父様のことを書いた「空蝉の夏」という一篇だ。

お父様の健一郎さんは、敗戦の年の4月、沖縄特攻として出撃するが、敵機の攻撃に遭い、不時着。その後、生き残った人とともに喜界島で空腹と絶望の日々を過ごし、やがて新たな出撃を待ちながら、敗戦を迎えた。そのお父様は、特攻隊員の生き残りとしてメディアからのインタビューにも度々答え、無念のうちに死んでいった友のことを語り続けたという。

「だから、望むと望まないとにかかわらず、生き残った者のなすべきことを全うすることが、死んだ者への責任だと私は思わないわけにはいかない」と大貫さんは記し、デビュー40周年アニバーサリーブックの「はじめに」にも、「私たちがそこそこ幸せだと感じられるのは、現在この国住む人の殆どが戦争を知らない子供たちだからなのでしょう」と書いている。

大貫さんは、戦争のことも、社会批判も歌わない。でも、大貫さんがつくりだす音楽には、このように考え、感じてこられた大貫さんの生き方が映し出され、一瞬一瞬の生を愛おしむ気持ちがあふれているように思う。

一方の茨木のり子は、詩の中で戦争や社会のことも書いた。しかしそれが、ひとりの男性への愛を含み込んだものであり、ていねいな日常の中から生まれたものであることを知る時、その言葉はより深く大きなものとして感じられるのだ。

大貫さんと茨木のり子に通底するのは、「生は幻」という感覚ではないか。大貫さんは、真夏のある日、葉山の自宅の庭先にサバンナの風景をのぞみ、ふと今見ている世界は幻ではないか、自分という存在は本当は存在していないのかもしれない、という感覚におそわれることがあると語った。茨木のり子もまた、「存在」という詩を残している。

あなたは もしかしたら

存在しなかったのかもしれない

あなたという形をとって 何か

素敵な気がすうと流れただけで

わたしも ほんとうは

存在していないのかもしれない

(略)

ただ透明な気と気が

触れあっただけのような

それはそれでよかったような

いきものはすべてそうして消え失せてゆくような 「(存在)」

読書会の最後、大貫さんは茨木のり子の「さくら」を朗読された。

ことしも生きて

さくらを見ています

ひとは生涯に

何回ぐらいさくらをみるのかしら

(略)

さくらふぶきの下をふららと歩けば

一瞬

名僧のごとくにわかるのです

死こそ常態

生はいとしき蜃気楼と 「さくら」

読書会恒例のおむすび。今回はバジルのおむすび。

読書会恒例のおむすび。今回はバジルのおむすび。ソロデビュー40周年を機に、大貫さんは過去のアルバムを次々と再リリースしている。私のように再び大貫さんの音楽を聴きはじめる人もいるだろう。実際、今回の読書会の企画を知り、大貫さんの音楽を聴いて青春時代を過ごしたと名乗り出た人たちの何と多かったことか。仕事を通して知り合った、音楽のことなど話したことのなかった人との距離が、一挙に近くなった。

大貫さんの音楽と茨木のり子の詩との再びの出会いは、歳月を重ねることの豊かさと喜びを教えてくれた。人は何度でも本と出会い、音楽と出会うことができるのだ。

*********

次回の読書会は、ゲストに編集者の若菜晃子さんをお迎えして、11 ⽉22 ⽇( 木)19 時よりクラブヒルサイドサロン( 代官山) で開催します。テーマは「ことばと冒険―石井桃子の本」。ご参加をお待ちしています。

http://hillsideterrace.com/events/5445/

大貫妙子さんの朗読に参加者はじっと耳を澄ませていた。読書会後半では、「食卓に珈琲の匂い流れ」という茨木のり子の詩の一節に続けて、参加者がそれぞれの日曜の朝を描き、それを大貫さんが朗読するというワークショップも行った。

大貫妙子さんの朗読に参加者はじっと耳を澄ませていた。読書会後半では、「食卓に珈琲の匂い流れ」という茨木のり子の詩の一節に続けて、参加者がそれぞれの日曜の朝を描き、それを大貫さんが朗読するというワークショップも行った。

(撮影:吉永考宏)

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください