2018年12月06日

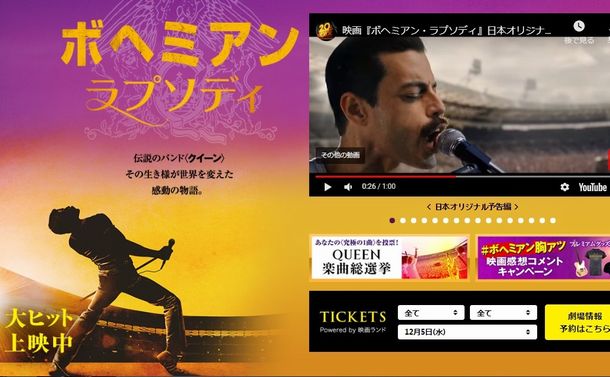

『ボヘミアン・ラプソディ』の公式サイトより

『ボヘミアン・ラプソディ』の公式サイトより中学1年生のころは週末になると、新宿にあった某オーディオメーカーのショールームに通い詰めていた。

なにしろそこでは、最新のオーディオ体験ができるのである。安いモノラルのラジカセしか持っていなかったし、ステレオを買ってもらえる可能性もゼロに等しかったので、満たされない気持ちをそのショールームで発散していたのだ。私の音楽的な基礎の何割かは、いまはもうないあのショールームで培われたといっても過言ではない。

ワンフロアを使った広いスペースの中央部分に、厚いガラスの壁に囲まれたリスニングルームがあった。そこではよく試聴会が行われており、最新のレコードを爆音で聴かせてもらえた(余談だが、そこで開催された洋楽のイントロ当てクイズで2位になったことがある)。

試聴会に関していえば、いまでもはっきり記憶に残っているのは、クイーン『オペラ座の夜』の衝撃である。

彼らはその前年の秋に、『シアー・ハート・アタック』というアルバムから「キラー・クイーン」をヒットさせていた。実質的に、彼らの名を知らしめた初のヒット・シングルだった。

『オペラ座の夜』は、そこから1年弱の時を経て1975年末に発表された4枚目のアルバムだ。シングルになったのは、「ボヘミアン・ラプソディ」というエキセントリックな楽曲。

オペラの要素が過不足なく盛り込まれていたこともあり、それまで知っていたロックとはちょっと違う印象があった。6分あるので「シングル向きではない」と反対されたというような話も伝え聞いてはいたが、目まぐるしい展開が新鮮で、長さを意識させることはまったくなかった。

だがオーディオメーカーのショールームで聴いたときには、聴き慣れていたはずの同曲がまったく違う曲に聞こえたのだ。なにしろ、音が左右にばんばん飛び交うのである。そればかりか、低音が腹にずんずん響いてくる。モノラルのラジカセで聴いていた人間には、絶対にわからない感覚だった。

もっとも現代の若者は、「ステレオかモノラルか」なんて気にしないのかもしれない。なにしろ当時から40数年が経ち、オーディオのあり方も激変しているからだ。が、少なくとも私はあの体験があったからこそ、「ステレオサウンド」のすごさを実感したのだ。

極論を言えば、クイーンから「モノラル」と「ステレオ」の違いを、あるいはバンド・サウンドのダイナミズムを教えられたようなものなのだ。それは、いまなお続くオーディオに対する好奇心の源流でもある。

話が脱線していると思われるかもしれないが、決してそうではない。クイーンは当時から、ハイファイ的な意味合いにおいてもかなり実験的なバンドであり、数々のチャレンジを成功させたバンドでもあったのだ。

特に70年代の創造性には目を見張るものがあり、いま聴きなおしてみても……というよりも、ハイレゾなど最新のオーディオ環境で聴きなおしてこそ、その真価を実感できるともいえる。

だからこそ、大ヒット中の映画『ボヘミアン・ラプソディ』を観た結果として納得できることも多かった。クイーンの伝記映画であり、その中心人物として描かれているのはヴォーカリストのフレディ・マーキュリーである。しかし当然のことながら彼らの実験精神も再現されているので、「あの曲は、こうやってできたのか」というような楽しみ方もできるのだ。

『ボヘミアン・ラプソディ』は、現在もなお大ヒット記録を更新中である。私も公開前から、ユーチューブにアップされたトレーラー動画を繰り返し見て公開を心待ちにしていたので、そのことは十分に理解できる。

ただ正直なところ、ここまでの大ヒットになるだろうとは思ってもいなかった。もちろん、私のようなクイーン原体験世代の間では大きく盛り上がるだろうと予測はついていた。しかし、「それ以上」の高評価につながるとは考えもしなかったのだ。

私が観たのは、公開から数週間後のことだった。それは平日13時ごろからの回だったし、都心は混む可能性があると思ったから、あえて郊外のシネコンを選んだ。早い話が、週のどまんなかの平日昼間に、郊外まで観にくる人なんてそれほど多くはないだろうとたかをくくっていたのだ。

しかし、予想は大きくはずれた。席に着いたときには空席ばかりだったので「あー、やっぱりな」と思ったのだが、開始直前にはほぼ全席が埋まっていたのである。

しかも、ざっと見渡す限り、こちらの予想に反して年齢層が幅広い。

すぐ横に同世代くらいの夫婦がいたり、斜め前の席に60代くらいのおじさん3人が仲よく座っていたり(微笑ましい光景であった)と、そのあたりまでは想像の範囲内である。ところが原体験世代のみならず、明らかにクイーンのことを知らないであろう20代の若者もあちこちに見えたのだ。

だから少し意外に思ったのだが、よくよく考えてみればそれは当然のことでもある。なぜならクイーンには、その足跡を追った『ボヘミアン・ラプソディ』には、評価されてしかるべき要素がたくさんあるからだ。

コンサートのように映画を観る「応援上映」では、自家製のうちわを持参した観客も

コンサートのように映画を観る「応援上映」では、自家製のうちわを持参した観客もまず最大のポイントは、いまの若い世代の親が「クイーンどまんなか世代」だということだ。だとすれば、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください