『サカナとヤクザ』、『宿命』、『夕焼け売り』、『方丈記』……

2018年12月21日

鈴木智彦『サカナとヤクザ――暴力団の巨大資金源「密漁ビジネス」を追う』(小学館)

鈴木智彦『サカナとヤクザ――暴力団の巨大資金源「密漁ビジネス」を追う』(小学館)小木田順子(編集者・幻冬舎)

布施祐仁+三浦英之『日報隠蔽――南スーダンで自衛隊は何を見たのか』(集英社)

情報公開請求により、南スーダン国連PKO部隊に派遣された自衛隊の日報隠蔽を白日の下にさらしたフリーのジャーナリストと、「戦闘は起きていない」と政府が強弁し続けた南スーダンへの潜入取材を繰り返した新聞記者による調査報道ノンフィクション。振り返ると、財務省で、厚労省で、法務省で、今年その後に起きたことはすべて、本書が明るみにしたことと同パターン、同根なのだと分かり、慄然とする。「終わったことにしてはいけない」という形容が、生々しいほどに当てはまる一冊。

[書評]『日報隠蔽』

鈴木智彦『サカナとヤクザ――暴力団の巨大資金源「密漁ビジネス」を追う』(小学館)

私たちが「日本の食はすばらしい」と舌鼓を打つ、カニやアワビやウナギの背後に、黒い深い闇が広がっていることを、体当たり取材で明らかにしたノンフィクション。本書刊行後、漁業法が改正されて密漁の罰金が大幅に引き上げられたので、その点でも社会的意義の大きな著作。でもそれはまあ、こうやってあらたまった場(?)で紹介する私の建前で、「悪いヤツらの話はなんでこんなに面白いんだろう!」というのが、一番の本音の感想だったことを、白状しておく。

[書評]『サカナとヤクザ』

呉座勇一『陰謀の日本中世史』(角川新書)

本書刊行は今年の3月。著者はまさか、同じ年の暮れに、作家による日本通史を銘打った書物が50万部を超えるベストセラーになっていることを予見していたのだろうか? 今となっては「予言の書」とも思える一冊。「お前に何を語る資格があるのか」という非難・批判が寄せられることは承知で言うが、私にとっての最大の関心事は、研究者ではない作家が歴史を書くとはどういうことなのか、そこにおける「史実」「オリジナリティ」とは何なのか、ということ。「中世史」という枠を超えて、多大な示唆を与えてもらった一冊。

(番外編)

ストレス解消というか現実逃避的読書としては、今年はほとんど小説を読まず、マンガへの傾斜が激しかったことが判明。繰り返し読んだのは、現在4巻まで既刊の『凪のお暇』(コナリミサト、秋田書店)、8巻まで既刊の『舞妓さんちのまかないさん』(小山愛子、小学館)、繊細で清々しく、高い完成度のまま、ついに第9巻で完結してしまった『海街diary』(吉田秋生、小学館)など。女子女子していますね。やや恥ずかしいかも。

今野哲男(編集者・ライター)

原雄一『宿命――警察庁長官狙撃事件 捜査第一課元刑事の23年』(講談社)

NHKスペシャル「未解決事件 File.07 警察庁長官狙撃事件」の原作。1995年、オウム・サリン事件がおこる。マスコミが先導した世論は「オウムの絶対悪」という一つの方向に束ねられていく。その渦中で勃発した「警察庁長官狙撃事件」は、「一斉捜査を避けるためにオウムが画策した」という見立てを生み、瞬く間に捜査上の動かしがたい予見に成長する。本書は、頑迷な見込み捜査の中で浮上した、予見を根底から覆す数多くの物証にもかかわらず、既定方針をろくに再考しない上層部に屈することなく、オウムとは無関係の瞠目すべき犯人を、時効まで追い続けた刑事の記録。未解決のまま葬られた事件の陰に、警察組織だけでなく、日本社会の底なしの危うさが浮かび上がる力作だ。

辺見庸『月』(KADOKAWA)

「相模原障害者施設殺傷事件」を下敷きに、抵抗する作家・辺見庸が、その文学的想像力を振り絞って、殺されたもの言わぬ者たちになり代わり、彼らの「ことば」を丁寧に紡いでみせた作品。主人公の「きーちゃん」はもちろん、犯人の形象である「さとちゃん」の発する「ことば」までが、いちいち読む者の心に突き刺さる。そこに或る「痛み」を覚えて慄くのは、われわれ自身の多くの心の底に、秘めやかな「優生思想」が息づき、それが実際の出来事と見事なまでに連動していることに、否応なく気づかされるからだ。さて、どうするか。はたと立ち止まらざるを得ない稀有な一作。

[書評]『月』

信田さよ子『母・娘・祖母が共存するために』(朝日新聞出版)

著者はカウンセラー。本書は、彼女自身が属する団塊の世代にスポットを当て、女性が抱える「母と娘」という問題を、自己否定の視点も柔軟に取り込みつつ具体的に解き明かしたもの。具体的な処方箋が豊富に開陳されるだけでなく、「母と娘」の問題が「祖母と母」との関係に平行移動されることによって、著者の検討は、社会・歴史の領域にまでスリリングに拡がっていく。その果てに貌を出すのが、家庭と社会における男たちの無神経でずさんな姿だ。昨年12月の刊行だが、「女性の時代」を掛け声だけの世界から本来的に離陸させる一助になればと、医学部入試に象徴される各種の隠微な差別が暴かれだした今年の趨勢を告げる作品の一つとして、敢えて推させてもらいたい。

[書評]『母・娘・祖母が共存するために』

西 浩孝(編集者・ライター)

齋藤貢『夕焼け売り』(思潮社)

著者は1954年福島県生まれ。2011年3月の東京電力福島第一原子力発電所事故から7年半を経て生み出された詩集だ。〈この町には/夕方になると、夕焼け売りが/奪われてしまった時間を行商して歩いている。〉〈なぜだろう。/ここでは/ひとであることが、辱められていて。//いまもなお/あたりまえに、ひとであることが辱められていて。〉収録作のタイトルとして「禁句」「覚悟」「噛む」といった語句がならぶ。そして作中にくりかえし見えるのが「汚辱」という表現である。〈受け入れることも/受け入れないことも/いまは、苦渋のことばでしか語れない。〉〈耳障りのよいことばは、拒絶せよ。/陥穽の罠に、もっと耳目を研ぎ澄ませよ。〉本書がはらむ厳しさには圧倒されるしかない。しかし、これがいま書かれるべき現実である。

村田靖子『エルサレムの悲哀』(木犀社)

ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、3つの一神教の聖地エルサレム。本書はこの町に暮らす多種多様な人びとの息遣いと苦悩を描いた短篇集である。〈ここは石の町だ。びっしり建っている家まで墓石に見える。石で埋めつくされている。何千年ものあいだ、巡礼たちがひとつひとつ、胸から石の涙を落としていった。そういうところだ。〉折り重なる記憶、歴史。ここに収められた9つの作品は、どれも複雑な痛みに満ちている。エルサレムを舞台にして初めて表される何か。日本の作家がそれを書いたという驚き。読み終えて、著者がなぜこの町に魅了されたのかがわかる。人間の営みの底には哀しみが流れている。小説というものの力を久しぶりに味わった。

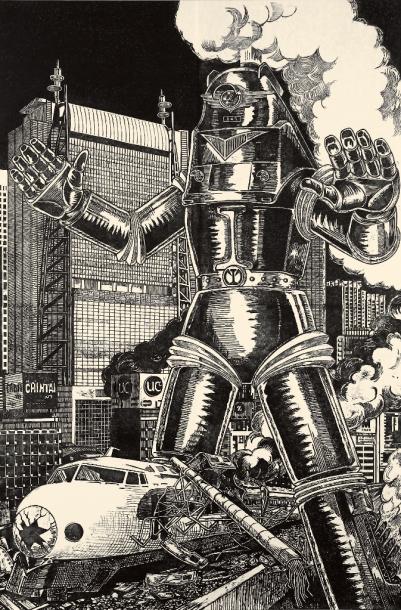

風間サチコ『予感の帝国 風間サチコ作品集』(朝日出版社)

木版画を中心に創作する風間サチコの初の作品集。《ディスリンピック2680》《噫!怒濤の閉塞艦》ほか、主要作品を網羅する。風間は〈「現在」起きている現象の根源を「過去」に探り、「未来」に垂れ込む暗雲を予兆させる〉美術家である。あらゆる場面で権力や資本に選別されながら隷従するわれわれの姿。どこまでも卑小な存在が壮大なスケールで黒と白の世界に繊細に彫り込まれることで、グロテスクな現実は暗いユーモアに転じる。しかし、それがなお恐ろしい。私は予感こそが芸術家の才能であると信じる。風間サチコは、間違いなくそのような一人であろう。

『予感の帝国 風間サチコ作品集』(朝日出版社)から「汽笛一声(満鉄人現る)」(2007年)

『予感の帝国 風間サチコ作品集』(朝日出版社)から「汽笛一声(満鉄人現る)」(2007年)高橋伸児(編集者・WEBRONZA)

鈴木透『スポーツ国家アメリカ――民主主義と巨大ビジネスのはざまで』(中公新書)

野球、アメリカンフットボール、バスケットボールなどアメリカ発祥のスポーツがその成り立ちもルールも、その隆盛ぶりも、いかに近現代アメリカの企業原則、資本主義社会の基本原理と密接不可分だったのか、驚きながら読んだ。人種差別、女性解放、メディアの巨大化、戦争、グローバル化……アメリカ社会の光も闇も、ビッグビジネスとしてのスポーツと表裏一体だ。これは程度の差こそあれ日本にも該当する。「スポーツに政治を持ち込むな」なんていう通俗的な言辞がいかに甘っちょろいか。東京オリンピックを無邪気に待ち望むニッポンへの警世の書とさえ思えた。

栗原康『菊とギロチン――やるならいましかねえ、いつだっていましかねえ』(タバブックス)

今年、アナーキーな本を量産したアナキズム研究者による、映画『菊とギロチン』のノベライズ。1920年代を舞台に、女相撲興行と、実在のアナキスト集団「ギロチン社」との糸の絡まり合いをドライブ感に溢れた文体で描く。この著者のほかの評論や評伝でもそうなのだが、ひらがなを多用する独特な言葉のセレクトと、痛快なまでのアジテーションを、頭がくらくらしつつも堪能した。SNSで粗雑な文章が飛び交ういまの時代に、言葉がぐんぐん届いてくる快楽。

鴨長明『方丈記』(蜂飼耳訳、光文社古典新訳文庫)

冒頭の「ゆく河の流れは絶えずして……」の一節とあちこちの断片を高校の古典の授業で読んだぐらいだったので(といっても記憶は定かではなく……)、恥ずかしながら通読してみたら、あまりにタイムリーな内容にぶったまげた。12世紀の災害を描いていることから「3・11」以降再評価されているのは知っていたが(「今年の漢字」は「災」だった)、そういう視点とは別に、「瞬間を生きる人」鴨長明の生が心に刺さるのだ。庵で隠遁生活を愉しんでいたかのようなイメージがあるが、世間への葛藤や執着も抱えていた人物として読み解いた訳者のエッセイ、解説にも多くを教えられた(訳文ももちろん素晴らしい)。鴨長明が50歳も年齢が離れた少年との散歩で癒やされていたというあたりも泣ける。それなりの年齢に達した大人の必読書と煽っておきたい。

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください