反時代的ノンフィクションライター・渡辺一史さんインタビュー(上)

2019年01月05日

正しくうるわしく語られがちな障害者福祉という題材を、これほど自由に深々と考えさせるノンフィクションも、あまりなかっただろう。2003年に刊行された渡辺一史さんの『こんな夜更けにバナナかよ』(北海道新聞社、のち文春文庫)。わがままで強烈な重度身体障害者とボランティアたちの交流を描き、大宅賞・講談社ノンフィクション賞をW受賞した作品は、今なおロングセラーを続ける。昨年末には映画化されて全国で公開中だ。中高生向けに書かれた新著『なぜ人と人は支え合うのか 「障害」から考える』(ちくまプリマー新書)も出た渡辺さんに、〝反時代的〟とさえいえる丹念な取材で人間と社会の実相に迫ることを目指すノンフィクションの手法、試行錯誤の醍醐味と葛藤、時代観、そして今後の抱負を聞いた。2回にわたり紹介する。(聞き手・藤生京子 朝日新聞論説委員)

書きたいのは始末におえない「普通の人」 反時代的ノンフィクションライター・渡辺一史さんインタビュー(下)

「私はどんなことをしてでも生きたい」。そう記した鹿野靖明さんを、学生や主婦、社会人ら、のべ500人以上ものボランティアが支えた=撮影・高橋雅之

「私はどんなことをしてでも生きたい」。そう記した鹿野靖明さんを、学生や主婦、社会人ら、のべ500人以上ものボランティアが支えた=撮影・高橋雅之――筋ジストロフィーの重度身体障害者、鹿野靖明さん役に大泉洋、鹿野さんのもとに集まるボランティア役に三浦春馬や高畑充希。映画「こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話」は豪華な顔ぶれで、評判も上々のようです。地味なテーマかなと期待半ばだった人たちから、「新鮮だった」という声が。

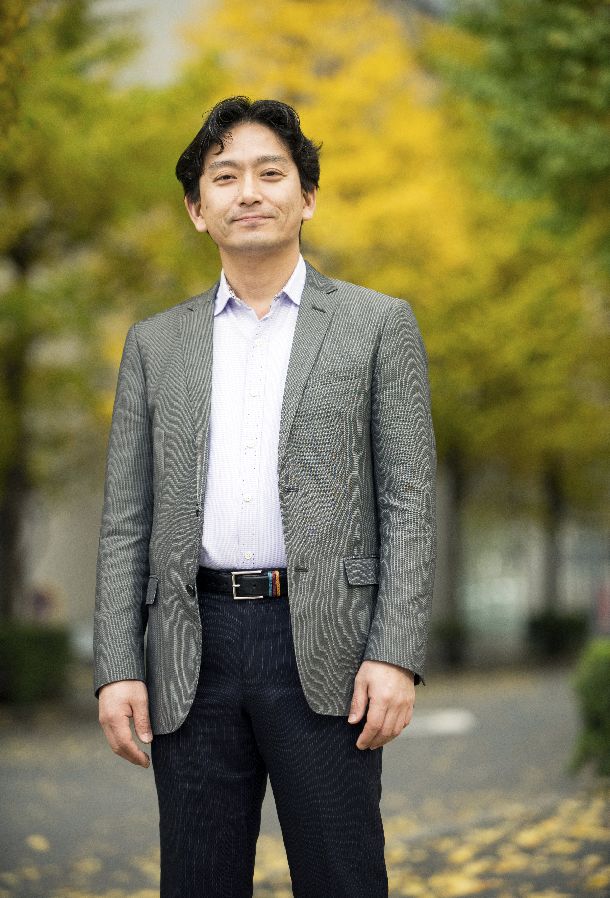

渡辺一史さん=撮影・横関一浩

渡辺一史さん=撮影・横関一浩

大泉さんの存在が大きかったと思いますね。原作やシナリオを徹底的に読み込んで独自の鹿野さん像を提出してくれました。実在の鹿野さんとは似ても似つかないのに、同時に瓜二つでもあるという不思議なキャラクター。こういう障害者が目の前にいたら、もうしょーがねえなあと観る人に思わせてしまうような説得力があった。

大泉さんとは「世界一受けたい授業」(日本テレビ、2018年12月29日放送)という番組の収録でもご一緒したんですけど、こんな話をしてくれたんです。

これまでは「自分の子どもにどんな教育をしますか」と聞かれたら、「人に迷惑かけないようにしなさい」とずっと言ってきた。でも、この映画を通して、それは違うんじゃないかと思うようになった。今後は「できないことは人に頼りなさい、でも人に頼られたときは、それに応えられるような人になりなさい」と言うと思う。

大泉さんの言葉は、長い時間をかけて障害者の人たちが訴えてきたことを、見事に言い当てていると思います。そして自己責任という価値観を、障害の有無をこえてだれもが内面化させられた、今の時代を表してもいる。人に弱みをみせられず、頼れずに、孤立してしまう風潮です。障害者の人たちより、むしろ健常者のほうが、そういう規範に縛られていないでしょうか? 障害者や、鹿野さんの発するメッセージは、社会にとって、大切なメッセージを含んでいると思います。

映画は、きれいごとやタテマエに終わらない現実の一端を描きながら、社会に横たわる、この問題の中心部分をちゃんと伝えている。うれしいですね。

渡辺さんが、鹿野さんを取材・執筆したのは2000年から約2年半。1959年生まれの鹿野さんは、親元を離れ思春期を過ごした国立療養所病院への不信などから、80年代前半、札幌市内で一人暮らし(自立生活)を始めた。人工呼吸器をつけ電動車いすに乗って、自らボランティア勧誘のビラを配り、支援態勢を組み立てて。「カリスマ障害者」と呼ばれた鹿野さんのもとに、大学生ら様々な人たちが介助に集まるようになった。

――もともと、障害や福祉の分野に詳しいわけではなかったんですよね。

渡辺 ええ、まったく。札幌で、観光情報誌やパンフレットなど広告制作物の仕事を請け負うライターとして10年がすぎ、いつかはノンフイクションをと思いながら、ずるずると過ごしていたんです。たまたまふられた仕事でした。でも、鹿野さんとボランティアの人たちが記す「介助ノート」を読み、一般的なイメージから大きくはみ出していることに驚いた。自分が実際に取材して書き込みたいと、半ば強引に、本の企画にもっていった感じでした。

「こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話」の1シーン。鹿野靖明さん役の大泉洋さん(中央)とボランティア役の三浦春馬さん(右)、高畑充希さん(左)©2018「こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話」製作委員会

「こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話」の1シーン。鹿野靖明さん役の大泉洋さん(中央)とボランティア役の三浦春馬さん(右)、高畑充希さん(左)©2018「こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話」製作委員会渡辺 いま思えば、「劇薬」だったとしか言いようがありません。鹿野さんは、素っ裸で生きている人でした。前途を悲観して「もう死なして」「気が狂いそうだ。みんなごめんね」と「ノート」に書いたかと思えば、元気なときには「だってオレ、切羽詰まれば強いもん」が口癖。ノンフィクション作家の野村進さんが、認知症の高齢者のことを書いた「解放老人」という本があるのです。確かに障害や病気や老いは、押しとどめていたものを解き放つところがあるのかもしれない。

ボランティアの人間模様も、同様です。鹿野さんを支えることで、逆に自分が癒やされ、支えられる。関係が反転する。自分探しの迷路は、当時の僕自身にも思い当たるところがあった。自己と他者、人と人の関係の不思議さみたいなものが、浮かび上がります。

とにかく人間のすべて、生きることのすべてがあらわに、むきだしになって凝縮される現場と向き合い続けた2年半でした。僕も気づけばボランティアの一員になり、取材者を超えて、どんどんどんどん深入りしていった。

――でも、苦労も多かったでしょう。

『こんな夜更けにバナナかよ』(文春文庫)

『こんな夜更けにバナナかよ』(文春文庫)

とりわけ本に登場してもらった障害者の人たちから掲載許可をいただく過程では、そのすり合わせの作業にほとほと苦慮しました。障害者のことを実名で書く、というのは、そのくらい大変だとわかりました。みんな、それだけ「戦ってきた」人たちだからです。

大変残念ながら、本の完成を待たず、鹿野さんは42歳で永眠します。

本が出てから、鹿野さんのお母さんが、しばらく口をきいてくれませんでした。鹿野さんがつきあっていた女性とのエピソードや、鹿野さんの最もドロドロした部分については書いてほしくなかったとか。

亡くなった鹿野さんの家の片付けに毎日通ったりしているうちに、ようやく世間話ができるようにはなりました。ああ、お父さんにも助けられましたね。執筆段階でのやりとりの頃から、「なべさん(僕のこと)のやりたいように、かあさん、やらしてやれ」と言ってくれてね。最終的には、僕もボランティアの一人として鹿野さんを介助する関係になっていましたから、それも大きかったのかもしれない。

お父さんは、鹿野さんが死去した翌年に亡くなってしまったのですが、いまはもう、私も含めて鹿野さんの元ボランティアたちの“実家”のような感じですよ。鹿野さんのお母さんの家が。

――新著『なぜ人と人は支え合うのか』は、その後も渡辺さんがずっと続けてきた、さまざまな障害当事者や家族、福祉関係者への取材の蓄積を通じて、メッセージを送っています。

『なぜ人と人とは支え合うのか 「障害」から考える』(ちくまプリマー新書)

『なぜ人と人とは支え合うのか 「障害」から考える』(ちくまプリマー新書)

――2016年に相模原市の障害者施設で起きた殺傷事件にも、少しふれています。全体の中では、さほど大きなボリュームではないのですね。

渡辺 もちろん、この事件は、大変ショッキングなものでした。でも個人的には、被告の生い立ちをライターとして深く取材してみたいとか、被害者の遺族を訪ねてみるとか、そういう興味の持ち方はありませんでした。むしろ、ネット掲示板から抜粋した書き込み、四つの問いのほうが気になった。

「障害者って、生きてる価値はあるんでしょうか?」

「なんで税金を重くしてまで、障害者や老人を助けなければならないのですか?」

「どうして強い人間が、弱い人間を生かすために働かなきゃならないんですか?」

「自然界は弱肉強食なのに、なぜ人間社会では、弱者を救おうとするのですか? すぐれた遺伝子が生き残るのが、自然の摂理ではないですか?」

素朴でデリカシーのない、これらの問いに、ちゃんと答えることが僕にとってすべてじゃないかと思いました。それが事件を生んでしまった社会への反論であり、また僕が障害や福祉の世界へ足を踏み入れるきっかけになった「バナナ」の取材で得た、たくさんのものを伝えることになる、と。

鹿野さんと、鹿野さんの関係者すべて、そしてそれ以降に出会った当事者や多くの関係者の方々から受け取った「ギフト」に、恩返しをしなきゃいけない。そう思い続けながら、できずにきたことを、今ようやくかたちにした思いではあります。

僕自身でいえば、鹿野さんの「劇薬」に出会ってしまって以降の15年間の総決算のつもりもある。まあ、まだまだ中間決算くらいにしか、なっていないかもしれませんが。(続く)

※「書きたいのは始末におえない「普通の人」 反時代的ノンフィクションライター・渡辺一史さんインタビュー(下)」は6日に公開予定です。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください