2019年01月09日

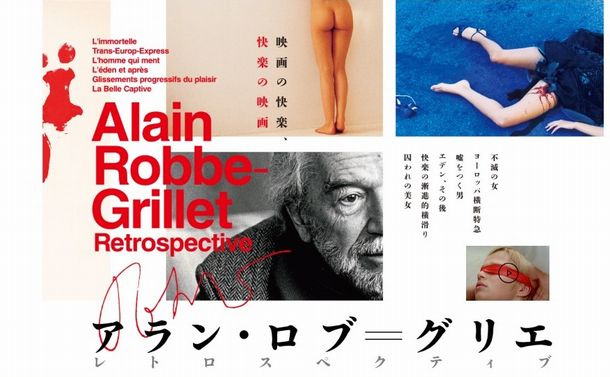

「アラン・ロブ=グリエ レトロスペクティブ」の公式サイトより

「アラン・ロブ=グリエ レトロスペクティブ」の公式サイトよりフランスのいわゆる「ヌーヴォー・ロマン(新しい小説)」の代表的な作家、アラン・ロブ=グリエ。彼の小説の最大の特徴は、デビュー作『消しゴム』(1953)以来の、対象の表層を微に入り細をうがつように描きこむ書法である。そして、しばしば犯罪ミステリーや幻想小説の形式をとる彼の作品は、そうした細密描写のせいもあって、ストーリーは一貫性を欠き、登場人物の内面もほとんど描かれず、謎も解明されないままに終わる(彼の小説はそもそも、最初から真相解明=謎解きを目指していない)。

初期のロブ=グリエは、自らの小説が意図するのは、従来の小説の約束事であった明確な物語性や人物像などの解体であり、それはつまり、人間の視点から書かれる(人間中心主義的で主観的な)世界から小説を解放し、人間の内面とは無関係に存在する「客観的」な世界を描き出すことだ、と主張した(こうしたロブ=グリエの主張や彼の小説は、多くの読者の不興を買ったが)。

いずれにせよ、対象の微細な視覚的描写を偏愛する小説家ロブ=グリエが、やがて映画作家に転身するのは必然だっただろう。対象の外観/表層を、映画ならカメラによるワンショットだけで、小説の細密描写よりもはるかにクリアに記録できるからだ(「客観的リアリズム」の表現において、小説の描写は映画による撮影/記録に到底かなわない)。

実際その小説の細密描写が、「客観的で即物的なカメラ・アイ」のようだと評されたロブ=グリエは、早くも1961年、アラン・レネ監督の<記憶の不確かさ>をテーマにした『去年マリエンバートで』の脚本を執筆し、映画界に参入、2008年に85歳で没するまでに10本の刮目(かつもく)すべきフィルムを撮ったが、このたび、彼の6本の監督作品――うち5本が日本初公開――が特集上映されている。ラインナップは、第1作『不滅の女』(1963、初公開)、『ヨーロッパ横断特急』(1966、初公開)、『嘘をつく男』(1968、初公開)、『エデン、その後』(1970、初公開)、『快楽の漸進的横滑り』(1974、初公開)、『囚われの美女』(1983)。いずれも見逃せない貴重なフィルムである。

さて、ロブ=グリエが映画というメディアに惹かれたのは、繰り返すが、小説においては言葉で詳細に説明せねば表現できない対象の形や色彩、ないしその変化/運動を、映画ならカメラのレンズを向けるだけで撮る/記録することができる、という理由からだ。これはつまり、現在形で或る対象ないし場面――むろん音声、音響とともに――を鮮明に現前させるうえで、映画は小説よりもはるかに有効なメディアである、ということだ。

事実、ロブ=グリエの映画では、すでに第1作『不滅の女』に顕著なように、従来の劇映画におけるストーリーの首尾一貫性、矛盾のない時間的前後関係などがあっさりと無視され、ヒロインのフランソワーズ・ブリオンが死と蘇生を繰り返し(不滅の女!)、似たような趣向のイメージや行為が理由もなく何度も描かれるので、観客は何が現実で何が非現実なのかを判別しえない宙吊り状態のまま、錯綜する映像と時制の迷宮をさまようことになる。

つまりそこでは、作中の時間が凝固してしまったかのような――<現在時>だけが次々に継起する――無時間の世界が現前するばかりだ(ロブ=グリエの映画に流れる時間は、映写時間のみである)。そして重要なのは、ロブ=グリエが、映画ならではの特性、すなわちカメラによる記録性、そして編集というマジックをフルに活用して、現実と非現実(あるいは真と偽、虚と実)とを、等しくリアルに提示しえたということだ。

したがって、ロブ=グリエを観る私たちは、現実/非現実、真/偽、虚/実の境界線が融解した映像の、今・ここの<非連続的な連続=横滑り>に身をまかせるほかはない(映画作家ロブ=グリエは、一つひとつの映像に強度を吹きこむ卓越した画力の持ち主だが、彼の手になるポップでキッチュな映像は、理屈抜きにカッコいい。この画力がなかったら、彼の監督作品はあざといだけの似非(えせ)前衛映画でしかなかっただろう)。

もうひとつ注目すべきは、60年代になるとロブ=グリエが、彼の映画の特徴である真偽が判別しえない映像の連鎖を、もっぱら

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください