2019年01月10日

「アラン・ロブ=グリエ レトロスペクティブ」の公式サイトより

「アラン・ロブ=グリエ レトロスペクティブ」の公式サイトより今回は前稿で論じたロブ=グリエ映画の特徴をふまえて、タイトル自体が文字どおり示唆的な怪傑作、『快楽の漸進的横滑り』(1974)を取り上げたい。『快楽――』は、その過激なサドマゾヒズム等のエロティック描写ゆえ、各国で上映禁止となった曰(いわ)く付きの映画であるが、プロットは殺人事件の捜査というミステリー形式を「借りて」いる。

――修道女たちによって管理されている女子感化院で、若く美しいアリス(アニセー・アルビナ)が殺人容疑で収監されている。殺害されたのは、アリスの女友達の美女ノラ(オルガ・ジョルジュ=ピコ)で、半裸の姿でアパルトマンのベッドの桟(さん)に右手首を縛りつけられ、長い鋏を左胸に突き立てられて死んでいる状態で発見される。アリスはといえば、刑事(ジャン=ルイ・トランティニアン)の尋問にも譫言(うわごと)のような言葉(波が足元に打ち寄せているわ……、など)を口にするだけで、心ここにあらずといった様子で、捜査はいっこうに進展しない。

アリスが収監されている感化院の独房は、真っ白な立方体の部屋で、彼女とサラの住んでいたアパルトマンとそっくりだ(ロブ=グリエ独特の<類似>のモチーフ)。途方もなく広く、扉がいくつもあり、半透明のカーテンを垂らした沢山の窓がうがたれている……といった目を奪う幻想的な舞台装置である。

その後、偽の(?)フラッシュバックをまじえて、さまざまな被写体が画面を<横滑り>していき、時系列にそった叙述を脱臼させてゆく。……白塗りの床の上に広がる血(赤い絵具という血の模擬物/シミュラークル)、それに混じる卵の黄身、浜辺に打ち寄せる波、なかば砂浜に埋まり海藻のからまった鉄製のベッド(アリスとノラのアパルトマンのベッドと同じもの)、田舎の古い墓地(これらは何度か反復されるが、アリスはどうやら人間の生き血に性的に執着しているようだ)、そして拷問にかけられた血まみれのマネキン人形(ノラの死体のシミュラークル/類似物/コピー)、さらに、マネキンの真似をして不自然な不動のポーズをとる(蘇生した?)ノラ(コピーのコピー!:これまたロブ=グリエが偏愛する<活人画>的イメージ:活人画は、人間が背景の前に立ち、絵画に描かれた人物を不動の姿勢で演じる静止パフォーマンスであり、つまり現実の模倣である絵画を、現実の人間が模倣する演技――<模倣の模倣>――である)、はたまた、切り立った断崖から転落した女教師の死体、岩の上に横たわった死んだ彼女のブラウスを引き裂き、片方の乳房を愛撫し、口に接吻するアリス(ネクロフィリア/死体愛好症のモチーフ)……などなどだが、現在と過去が交錯するようなこれらの映像連鎖は、とりもなおさず、無時間的な<現在時>の継起=横滑りでしかなく、時間の遠近法を欠いている。

そんななか、真相を解明しようとする刑事や予審判事(マイケル・ロンズデール)や敬虔な修道女たちは、アリスの魔力に操られるように職務を忘れ、性的な欲望をかき立てられ、譫妄(せんもう)状態に陥り、姿を消していく……。

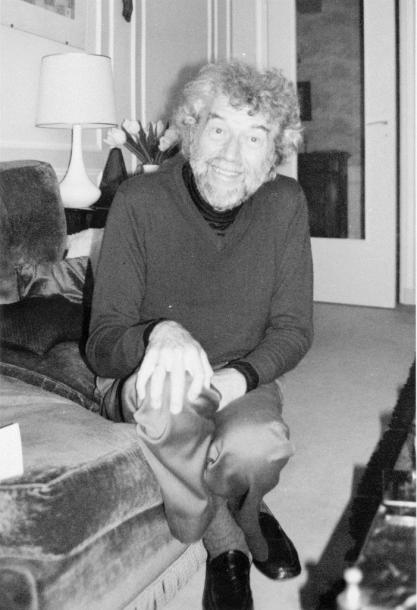

アラン・ロブ=グリエ=1991年、パリの自宅で

アラン・ロブ=グリエ=1991年、パリの自宅でこうして物語は混沌を極め、修道女たちが耽るレズビアニズムの愛戯、狭い通路の先にあるゴシック調の秘密の地下室での異端審問の拷問、といった、いかにもなポルノグラフィックな場面も加わり、ドラマはさながら淫らな酒池肉林といった趣を呈していく……。

とはいえ本作には、エロティックなイメージがあふれていても、「ベタ」なポルノグラフィーとは微妙に異なる感触がある。それは

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください