2019年01月15日

「平成」が終わるとき、「昭和」はさらに後景へ退くのだろうか。それとも一個の歴史として輪郭をもっと明瞭に際立たせるのだろうか。はっきりした答えは手許にないが、「戦後」について少しだけ考えてきた者にとって、「昭和」全体はともかく、いま「戦後昭和」をひとつの観点から描き切ってみたいという気持ちは抑えがたい。

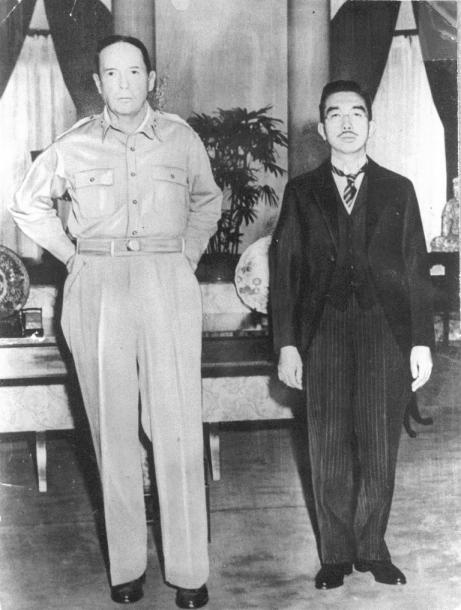

1945年9月27日、米国大使館で昭和天皇とマッカーサーが会談した際のツーショット

1945年9月27日、米国大使館で昭和天皇とマッカーサーが会談した際のツーショットこの写真は見るものに強い違和感をもたらす。違和感の正体は、ふたりの人物の身体や表情や服装の際立った相違にある。我々はそこにまったく原理と様式の異なるふたつの文化が投げ出されていると感じる。しかもその投げ出され方には、明確な暴力的意図がある。

それでも昭和天皇とマッカーサーの奇妙かつ絶妙なコンビについて知るうちに、昭和天皇の側には、異質なものを同居させて怪しまない独特な包摂性があることに気づいた。それは何でもかんでもというほどの雑居性ではないが、対極にあるものを抱え込んで破綻しないという意味で驚嘆すべきものである。私はこれを「二重性」と呼ぶことにした。

まだささやかな仮説に過ぎないが、おそらくこの「二重性」は幕末以来の国体論に最初から内在していたし、裕仁という個性が自力で獲得していった部分もあるのだろう。ひょっとすると、敗戦を挟んで60余年にわたる激動の時代を乗り切ったタフネスの秘密はここにあると考えてよいのではないか。この論考のテーマは、この「二重性」の来歴と意味を知ることにある。

ただし「二重性」はオールマイティなのではなく、倫理的問いかけに十分に答えきれないという致命的な弱さを抱えている。皇太子・摂政の時期から晩年まで、この人物のイメージが常にある種の不透明さに包まれていた理由もここにあるように思える。いうまでもなく、戦争責任に対する曖昧な態度は最大の瑕疵(かし)として残った。

もっとも刀を返せば、戦後を生きてきた我々もまた、この「二重性」の余禄に与り、またさまざまな局面で「不透明」であることに開き直ってきたのかもしれない。

富国と民主、安全と独立、自由と公平など本質では矛盾する「二重性」を無邪気に追求した結果、戦後日本文化は見通しの悪い、分かりにくいものになってしまったのではないか。この少々痛い着想は、本連載の後にくる高度成長期の社会文化事象の解釈を通して繰り返し論じられるはずである。

1945(昭和20)年9月8日、連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサーは、陸軍第8軍司令官ロバート・アイケルバーガー、後にGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)民生局長を務めたコートニー・ホイットニーと共に、横浜のグランドホテルから焼け野原の東京に向かった。

午前中は、アメリカ大使館に星条旗が掲げられ、進駐式が行われた。この星条旗は真珠湾攻撃の日、ワシントンの米国議会議事堂に翻っていたといういわくつきの旗だった。占領者たちは、4年前の「だまし討ち」の開戦とその屈辱の記憶を極東の地へ携えてきたのである。

米大使館での国旗掲揚式で敬礼する連合国最高司令官のダグラス・マッカーサー

米大使館での国旗掲揚式で敬礼する連合国最高司令官のダグラス・マッカーサーその日、一行は帝国ホテルでランチを摂ることになっていたが、正午まで少し時間があったため、社長の犬丸徹三に短時間の東京案内を要請した。マッカーサーと参謀長のリチャード・サザーランドを乗せた自動車は、丸の内から銀座へ向かい、本郷の東京大学、後楽園球場、神田の古本屋街を巡り、宮城前へ出た。マッカーサーにとっては、1906(明治39)年初夏以来、39年ぶりの(しかも変わり果てた)東京だった。

約40分後、帝国ホテルへ戻ったマッカーサーは、ランチを済ませると、既に部下に下検分させてあった第一相互(生命)ビルを訪問した。候補にはここと明治生命ビルの二つが挙げられていたものの、マッカーサーは白い花崗岩を使った太い角柱の玄関からロビーへ足を踏み入れた瞬間、この建物こそ我が拠点にふさわしいと直観したらしい。「これはいい」と彼は言葉を発し、もう一つの候補先を見ることはなかったという。

GHQが接収した東京・有楽町の第一相互(生命)ビル=1951年4月撮影

GHQが接収した東京・有楽町の第一相互(生命)ビル=1951年4月撮影第一相互(生命)ビルは9月15日にGHQに引き渡され、9月17日にはマッカーサーに率いられた占領業務の執行者たちを迎えた。昭和天皇の側近たちは、堀の向こうのビルに翻る星条旗に目をやりながら、勝者のリーダーが敗者のリーダーにどのような態度で臨んでくるのか、敗者の側はそれにいかなる対応を行うべきか思い悩んでいた。

2週間前の9月2日、戦艦ミズーリの艦上で行われた降伏調印式で、外務省情報局の加瀬俊一は、マッカーサーの「自由と正義と寛容」を謳う演説を聞いて感激し、その日のうちに重光葵(まもる)外相に託して天皇に奏上していた。これをきっかけに側近の間では、「責任を認めることによってむしろ罪は許されるに違いない」(袖井林二郎『マッカーサーの二千日』、1974)という期待感が生まれたという。

しかし、こうした楽観的な観測に反対する意見もあった。中でも強く異を唱えたのは重光である。彼は9月3日にマッカーサーに面会、軍票使用中止の申し入れと併せて天皇を戴く間接統治の有効性を訴えていた。おそらく重光は「過去の指導者」が率先して責任を負えば、皇室に累が及ばずに済むという認識を持っていた。ゆえに重光は、東久邇宮稔彦(ひがしくにのみやなるひこ)首相や近衛文麿副総理がマッカーサーや外国人記者と会見するのを「媚態」と批判した。もちろん天皇による同様の行動も慎むべきことだった。「若し夫れ、陛下御自身真珠湾攻撃に責なきことを公然言明せらるるに至らば、国体の擁護は国内より崩壊をみるに至らん」(『続重光葵手記』、1988)という重光の言葉は厳しい状況認識に基づいていた。

ところが事態は彼の意図に反する方へ動く。9月17日、戦争責任者を一掃する内閣大改造を提案して孤立した重光は、辞任を選ばざるをえなかった。後任は吉田茂であった。

政府と宮中はほぼ同時に動き始めた。申し合わせたわけではないが、吉田新外相と藤田尚徳(ひさのり)侍従長は同じ9月20日にGHQを訪れ、マッカーサーと会見している。

この日、藤田がGHQを訪ねると来客中としてしばしの待機を申し渡された。天皇の使者を待たせるとは何事かと思っていると、目の前のエレベーターから吉田が現れ、藤田に気づかないままに通り過ぎていった。

両者の訪問の意味はもちろん異なる。表向きは、吉田の方が「打診」、藤田の方は「表敬」である。昭和天皇のマッカーサー訪問という歴史的出来事の実現に向けて両者は多少の連絡を取り合っていただろうが、宮中があえて「表敬」を行ったのは、(藤田が手記に書いたような健康や天候の挨拶ではなく)昭和天皇自身の意思を直接マッカーサーに伝えるためだったはずだ。「意思」とはポツダム宣言を忠実に実行するという約束以外の何物でもない。これは、敗れたとはいえ天皇こそ国家意志の当体であることを、新しい支配者に伝えた最初のメッセージだったのではないか。

昭和天皇はマッカーサーとの会見に先立ち、9月25日に二人の外国人記者に会っている。一人は『ニューヨークタイムズ』の記者、フランク・L・クルックホーン、もう一人はUP通信社社長ヒュー・ベイリーである。クルックホーンは9月11日に近衛に会い、拝謁を願うと共に天皇が新聞を通してアメリカ国民にメッセージを送るように勧めている。GHQの指示によるものであることは間違いない。先に述べたように、重光はこの提案に反対したが、加瀬が内大臣秘書官長松平康昌と相談して案文を作成することになった。追ってベイリーも拝謁と回答を求めてきたので、両者をまとめて25日に謁見が行われた。

メッセージは、クルックホーンとベイリーの提出した質問項目に基づいて書かれたが、そのうち、クルックホーンの第2項が後に問題となる。以下は、第2項について『ニューヨークタイムズ』の記事が打ち返され、『朝日新聞』に掲載されたものである(ベイリーの記事は『毎日新聞』に掲載)。

「東条大将は真珠湾に対する攻撃、ルーズベルト大統領の言葉をかりるならば『欺し討ち』を行ふために、宣戦の大詔を使用しその結果米国の参戦を見たのであるが、大詔をかくの如く使用することが、陛下の御意図であつたでせうか」

といふ質問に対し、「宣戦の大詔は東条のごとくにこれを使用することはその意味ではなかった」といふ意味の簡単な御返事があった。(『朝日新聞』、1945年9月29日)

1945年9月29日付「朝日新聞」の一面。写真の左はアメリカ「ニューヨークタイムズ」記者の天皇会見記

1945年9月29日付「朝日新聞」の一面。写真の左はアメリカ「ニューヨークタイムズ」記者の天皇会見記ちなみに『ニューヨークタイムズ』のこの記事の見出しは「ヒロヒト、だまし討ちを東条のせいにする」。和訳した朝日新聞にはもちろん、こうした煽情的な文言はなかったが、政府関係者と宮中の人々は、昭和天皇が東条という個人名を挙げたことに衝撃を受けた。いやそれ以上に彼らを震撼させたのは、その記事のとなりに大きく掲載された前代未聞の写真だった。南の島から来た元帥と東の島のもと元帥は、まるでちぐはぐなコンビだったからだ。

ジョン・ダワーは、この“世紀のツーショット”について次のように書いた。

……写真には、マッカーサーと昭和天皇が、マッカーサーの宿泊場所の一室で並んで立っていたが、どちらがより大きな権力を持っているかは一目瞭然であった。マッカーサー最高司令官はカーキ色の開襟シャツに勲章もつけず、両手を腰に当て、少しだけひじを張って、気楽といっていいような姿勢で立っており、しかも昭和天皇を見下ろすような長身であった。他方、司令官の左に立つ昭和天皇は礼装のモーニング姿で緊張して立っている。二人の指導者の年齢の差も、マッカーサーの序列を高める要因であった。当時マッカーサー元帥は六五歳、四四歳の昭和天皇はマッカーサーの息子であってもおかしくない年齢であった。(ジョン・ダワー『敗北を抱きしめて――第二次大戦後の日本人』、2001)

この写真は、会見場所であったアメリカ大使館で、会見が始まる前にいわば「だまし討ち」のように撮影された。非公式の訪問でもあり、おそらく日本側には予告されていなかったのだろう。シャッターは3回押されたが、使えたのはこの1枚だけだった。残りの2枚は年長者の方が目を閉じてしまったり、年少者の方が口をぽかんと開けてしまったりしていた。

ここに写し取られた天皇は、ぎりぎりのところで元首に不可欠な威厳の残影を留めているものの、何か目を背けさせるような負のオーラを発している。間違いなくそれから来る痛覚は、戦後の日本人がある時点まで共有していたものだ。そしてこの「ある時点」こそ、「戦後」という時間に区切りを与えているものである。戦後日本の本質を(おそらく最初に)可視化した図像としてこの写真はかなり大きな意味を持っている。 (つづく)

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください