『作家の運 デイヴィッド・ロッジ自伝』で創作の秘密と文学賞の内幕をつぶさに描く

2019年01月26日

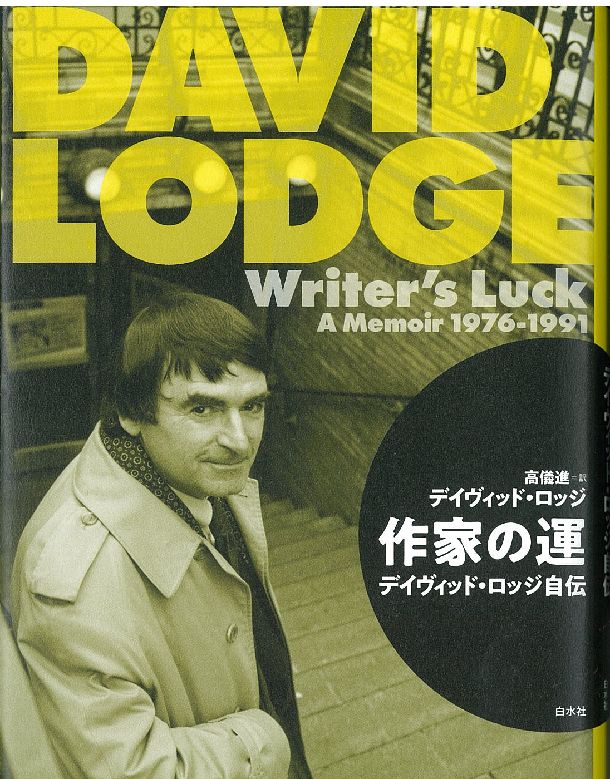

『作家の運 デイヴィッド・ロッジ自伝』(高儀進訳、白水社)

『作家の運 デイヴィッド・ロッジ自伝』(高儀進訳、白水社)英国と米国の大学教師が半年間ポストを交換するはずが、互いの妻をも取り換えてしまう『交換教授』は、米英の文化的メンタリティーの違いを巧みに描き、大学を舞台とするキャンパス・ノベルとしても高い評価を得た。『どこまで行けるか』は、人工的な避妊を戒律で禁じられたカトリックの若者たちの信仰とセックスの悩みを描く。滑稽なエピソードの連続でありながら、宗教という深刻な問題を真正面から描いている。

半世紀以上にわたってそういう傑作を世に送り出してきたロッジが、老齢を迎えて自伝を執筆した。原著ではすでに2冊出ているが、ロッジが英文壇のスターだった40代から50代にかけての1976年~91年の日々を描いた第2巻『作家の運』が、このほど白水社から刊行された。翻訳は、これまでロッジの小説の多くを達意の訳文で日本に紹介してきた高儀進・早稲田大学名誉教授である。

日本語版の刊行を前に、イギリスのバーミンガムの自宅に著者を訪ねた。インタビューは、創作の秘密、よい小説家になる条件、文学賞の功罪など多岐にわたった。

バーミンガムの自宅の書斎で語るデイヴィッド・ロッジさん

バーミンガムの自宅の書斎で語るデイヴィッド・ロッジさん――ロッジさんの小説もそうですが、自伝のタイトルも魅力的ですね。日本ではまだ翻訳されていませんが、第1巻の『生まれるにはなかなか良い時 1935~75年』は、なぜ「なかなか良い時」(Quite a Good Time )という意味深なタイトルなのですか。

「私は中流階級の下層の出身で、教育的には劣悪な環境でした。第2次世界大戦後にイギリスが福祉国家になり、貧しい家庭の子供でも能力があれば、大学に進めるようになりました。私はその恩恵を受けたのです。戦前の作家の多くは、私立の寄宿舎学校を経て、オックスフォードかケンブリッジ大学を出た人が多かった」

「私は、彼らとはまったく違う文化的、社会的バックグラウンドから作家になったのです。戦後のイギリス社会は大きく変わり、出版社も、中流階級や労働社階級の生活を描く本を求めるようになりました。私が小説家になるには好都合の環境でした」

――『生まれるにはなかなか良い時』を読んでみましたが、戦後イギリスの社会史としても読めましたし、ロッジさんという小説家がいかに生まれたかという人間形成の物語、一種のビルドゥングス・ロマン(教養小説)としても楽しめました。お話を聞くと、タイトルは単純に「生まれるには良い時」のほうがふさわしいのでは。

「いや、よいことだけではないのです。1935年生まれの私は、戦争の時代の子供です。私の受けた学校教育はあまりよいものではありませんでした。先生たちは出征し、教師を養成するシステムも機能していませんでした。また、ヨーロッパの私の同世代の子供たちは、多くの悲劇に見舞われました。私は肉親も、友人も失いませんでしたが、彼らのことを思うと、『良い時』とは言えません。『なかなか』(quite)というのはいかにも英語らしい表現で、留保をつけているのです。総体としては良い時だったという意味を込めました」

――自伝の2巻目、今回日本語訳が出たタイトルは、『作家の運』です。

「私はよい時代に小説を書き始めたと思います。第2次世界大戦後のイギリスでは、新しい世代の作家たちが登場し、彼らから大いに刺激を受けました。1960年に出た私の最初の小説『映画ファン』は、出版社に持ち込んでわずか3社目で認められたのですよ。今では考えられないことです。しかも、私は自分でじかに出版社に原稿を持ち込んだのです。いまでは代理人(エージェント)なしには、不可能でしょう。当時からすると、小説を出版することは、とほうもなく競争が激しくなりました」

デイヴィッド・ロッジさん。バーミンガムの自宅の庭で。

デイヴィッド・ロッジさん。バーミンガムの自宅の庭で。「ひとつの原因は、1970年代くらいから文学賞が小説ブームを引き起こしたことです。特にその年に出た最高の小説に与えられるとされるブッカー賞の効果です」

――なぜ、ブッカー賞がそんなに影響力を持ったのですか。

「演出が非常にクレバーでした。毎年、審査委員会のメンバーが変わります。欧州大陸にも有名な文学賞がありますが、審査メンバーが固定化して、一種の仲間内で決めているのではないかと批判されている賞もあります。ブッカー賞の場合は、審査委員が入れ替わるので、毎回予想がつかない。しかも、複数の候補作が事前に発表されて、世間の興味を高めます」

「受賞作は発表当日に決まる。晩餐会で発表され、それがテレビで生中継されるのです。イギリス国民は賭け好きの国民ですから、ブッカー賞は格好の賭けの対象になりました。アメリカ映画のアカデミー賞のようなもの。これは巨大なメディア・イベントです。パブリシティーがすべてを決める。もはやスポーツの乗りですね。ブッカー賞のピークは1980年代で、だいぶ勢いは衰えたと思いますが……」

「ちょっと考えてみれば、おかしなことなのです。その年に出版される無数の小説の中から一番良い小説を選ぶことが、はたして可能でしょうか。よい小説の絶対的な基準などないのです。審査委員の好みもあるし、審査委員同士の関係、文壇の政治も持ち込まれる。嫉妬や反目も影響するでしょう」

――ロッジさんがブッカー賞の選考委員長を務めた1989年の受賞作は、のちにノーベル賞を取るカズオ・イシグロの『日の名残り』でした。

「自伝『作家の運』にも書きましたが、候補作の絞り込みの段階では、別の作品をめぐって激しい論争がありました。ただし、私は最初から、イシグロが受賞すると思っていた。5人の選考委員のうち4人がイシグロを推しました。『日の名残り』はすばらしい小説です」

――大きな邸宅の執事とその主人の伯爵との関係、そして女中頭との淡いロマンスなど、いかにもイギリスという感じの小説ですね。

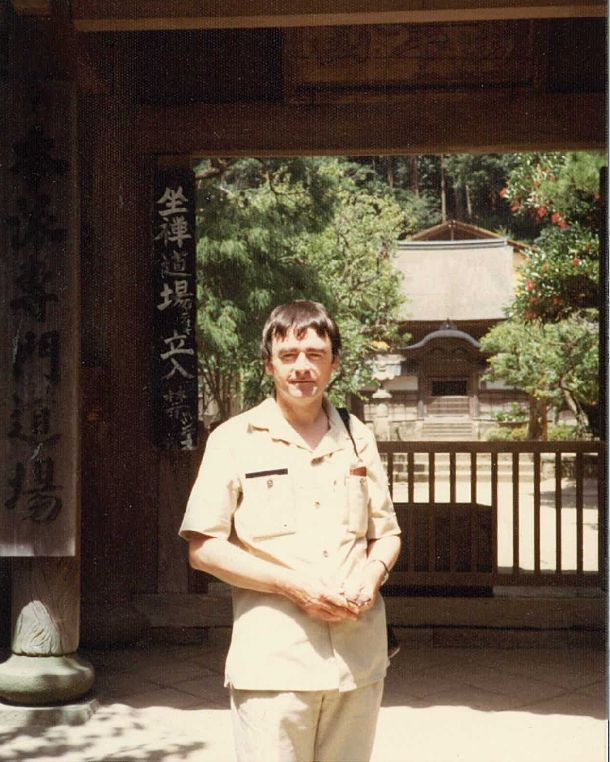

1982年夏。鎌倉を訪れたデイヴィッド・ロッジさん=武田穂高氏撮影

1982年夏。鎌倉を訪れたデイヴィッド・ロッジさん=武田穂高氏撮影――カズオ・イシグロは大学の創作科の出身ですね。小説家というのは、学校で教え、育てることができるものなのですか。

「物語を書きたいと願う者を、よい教師が指導することはできるでしょう。しかし、優れた作家になるために必要な生来の能力というものは、教育では与えることはできない。それは一種の直感のようなもの、細部を覚えている記憶力、言語に関する感覚といったものでしょうか」

「私の父親は、ダンスバンドの楽士をしていました。正式の学校教育はありませんでしたが、言葉に対する優れた感覚を持っていましたし、語彙も豊かでした。私はその才能を父から受け継いだと思います。16歳のときから作家になりたいと思っていました」

デイヴィッド・ロッジさんとのインタビューは90分間に及んだ

デイヴィッド・ロッジさんとのインタビューは90分間に及んだ「小説だけ書いていたら、才能が枯渇していたでしょう。小説というのは、すさまじくエネルギーを消耗し、自分の人生の経験を使いつくす作業です。それから私の場合は、文学理論を研究することで、自分の作品により一層自覚的に、自分の作品をあたかも自分で書いていないごとく読むことができました。学者であることで、小説家としてもよい仕事ができたと思います」

――コミック・ノベルの分野では、イギリス文学にはグレアム・グリーン、イーヴリン・ウォーという優れた先達がいます。彼らも、ロッジさんと同様カトリック教徒ですね。

[私はもはや敬虔なカトリックではありませんが、カトリック教徒として育てられ、その影響は非常に深く自分の中にあると思います。イギリスでカトリックであるということは、少数派だということです。人口の1割くらいでしょうか。しかし、19世紀の末から20世紀にかけて、カトリックは文化的にたいへん大きな影響を持ちました。高い教育を受け、才能にあふれる多くの人たちが、プロテスタントからカトリックに改宗しました。カトリック文学の担い手たちは、グリーンもウォーもそうですが、成人になってからの改宗者です」

初の傑作短編集『起きようとしない男』

初の傑作短編集『起きようとしない男』「いろんな動機があったと思いますが、第1次世界大戦と第2次世界大戦の間の時代、いわゆる戦間期には、知識人は政治的左翼になるか、あるいは宗教を求めました。戦争の時代です。文明の危機という意識が、そういう思想傾向を生んだのでしょう。ただし、私はグリーンやウォーと違って、カトリックの家庭に生まれて、当然のこととしてカトリックの信仰を受け入れたのです」

――カトリックであることは、人間や世の中を見る感覚を研ぎ澄ませたと思いますか。

「そう思いますね」

――コミック・ノベルを書くことは、カトリックであることと関係がありますか。

「コミック・ノベルというのは、カトリックをテーマに扱うにはよい手法だと思います。カトリックにかかわる話題、たとえばセックス上のタブー、人工的な避妊の問題はコメディーの手法で取り扱いやすいですね」

「世俗的なイギリス社会において、カトリックは様々な対立に直面します。私の身の回りでも実際にそのようなことがたくさんありました。私のフィクションでは、これがたいへん有用な要素になったと思います」

――最後に、デジタル時代の小説の可能性についてどう思われますか。小説の読者は全体として減っていると思いますが、若い人々が小説を書き続けているのはなぜでしょうか。

「小説家のD・H・ロレンスは『小説は生を語る唯一の輝かしい書物である』と言っています。19世紀以降、偉大な小説家たちが多くの傑作を生み出しました。イギリスでは、ウォルター・スコット、ジェーン・オースティン、チャールズ・ディッケンズ、ジョージ・エリオット、トマス・ハーディといった作家たちが現れ、ロシアやフランスにも偉大な小説家が出ました。かつて文学と言えば詩が特別な地位を占めていましたが、今では間違いなく小説です。人間の経験というものを、これほど十全に描ききる芸術のジャンルは、小説のほかにはありません」

【ロッジの歩みと作品】

1935年1月28日、ロンドン近郊の「中産階級の下層」(ロッジの自身の言葉)の人々が多く住む地区に生まれた。父親は、独学で楽器の演奏を学んだダンスバンドの楽士だった。1955年にロンドン大学(ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン)で英文科を優等(ファースト)の成績で卒業。兵役を経て大学院の修士課程を終了。1960年に25歳の若さで最初の小説『映画ファン』を世に出す。

ロッジは、学者と小説家の二足わらじの道を進み、執筆活動小説と文学理論の二本柱で著述を続けた。1987年にバーミンガム大学の教授職を早期退職した。1975年に刊行された『交換教授』は、ホーソンデン賞(41歳未満の作家によるその年の最高の文芸作品に与えられる、イギリスで一番古い文学賞)とヨークシャーポスト紙小説賞を受賞し、これがロッジの文名を高めるブレークスルーとなった。

今回日本語訳が出た自伝『作家の運』で取り上げた1976年~91年は、ロッジが、小説から戯曲、テレビの脚本まで手がけ、同時にブリティッシュ・カウンシルのプログラムなどで世界各地を講演旅行、文字どおり文壇の寵児だった時代をカバーしている。1982年には短期だが、日本を訪問、東京と鎌倉を訪ねている。

ロッジの翻訳の多くは高儀訳で白水社から刊行。現在、『交換教授 二つのキャンパスの物語(改訳)』『ベイツ教授の受難』『恋愛療法』『作者を出せ!』『絶倫の人 小説H・G・ウェルズ』『起きようとしない男 その他の短編』が入手できる。ロッジの代表作のひとつ『どこまで行けるか』、および『小さな世界』『素敵な仕事』(『交換教授』とあわせてキャンパス・ノベルの3部作をなす)など他の作品も翻訳されているが、現在は出版社で品切れのため、図書館や古書で探す必要がある。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください