2019年01月30日

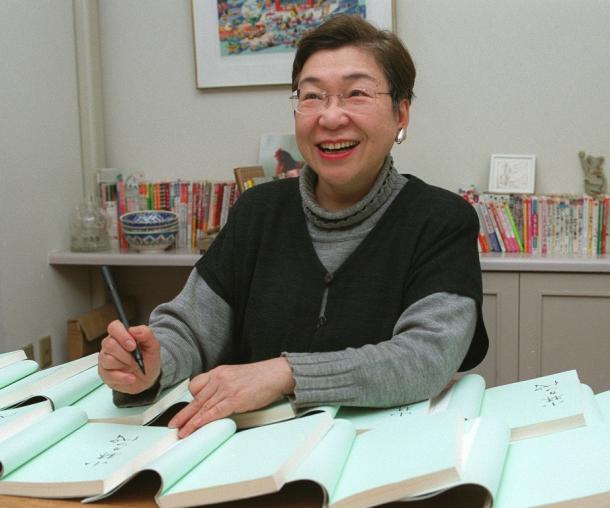

亡くなって5年、いまだに根強い人気が続く料理研究家の小林カツ代さん=1999年

亡くなって5年、いまだに根強い人気が続く料理研究家の小林カツ代さん=1999年料理研究家の小林カツ代さんの担当編集者になっておよそ5年、新刊を出したときにかならずといっていいほどいわれる言葉がある。

「えっ、亡くなっていたんですか」

はい、2014年1月に亡くなりました。わたしは亡くなってからのお付き合いなのです、とそのつど答えている。

そう、カツ代さんが亡くなって先日1月23日で5年になる。にもかかわらず、そうした言葉が返ってくるたび、「たしかに生きてるみたいだな」と思えるほどの活躍ぶりに驚く。カツ代さんが死去後に出した新刊・復刊は(担当外の本も含めて)およそ10冊、平均して年に2~3冊という現役なみのハイペースだからだ。

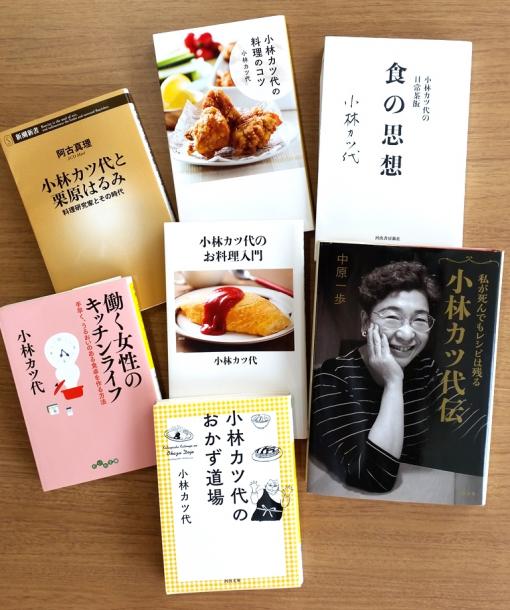

小林カツ代さんの著作や関連の書籍

小林カツ代さんの著作や関連の書籍著書が途絶えることなく世に出つづけている状況を振り返ってみると、カツ代さんが過去の人になっていないことにあらためて驚く。死去にさいしNHKで速報が流れ、雑誌やテレビでは特集が組まれ、亡くなって5年たった現在も、彼女のレシピを紹介する記事が出たり、料理研究家のレジェンドとして紹介されているのだ。

なぜ小林カツ代はいまなお、いや、登場以来ずっと求められ続けているのか。

その答えが知りたくて、いまもわたしは膨大な彼女の著作や掲載記事を探し、読みつづけているのかもしれない。

わたしがはじめてカツ代さんの本を読んだのは、小学5年生の頃。実家の近所の本屋でなんとなく買った『ホームメイド 楽しいお菓子』(家の光協会、1984年)は大人向けだったが、オールカラーで、右ページにレシピ名と完成写真の下に詩がレイアウトされ、左ページにはイラストで各工程をコマ割りにして作り方が説明されている。こうしたデザイン構成が好評だったのか、同じ判型・ページ構成でお弁当や漬物などのシリーズが5冊刊行されている。

さまざまなお菓子作りの本を憧れるように読んで作ったけれど、この本ほど掲載されているレシピのほとんどを作り、また、くり返し作った本はなかった。作り方のポイントがわかりやすいだけでなく、材料も手に入りやすいものだったからだろう。

のちに、カツ代さんのレシピ作成のモットーに「全国どこでも売っている材料で作ること」とあることを知り、だからこそ自分は自由な気持ちで作れたのだとハッとした。「レアヨーグルトケーキ」をよく作った。80年代はじめの東北の港町にクリームチーズを扱うスーパーは少なかったが、ヨーグルトはどこにでもあった。手に入りにくい状況は夢や憧れを育てるが、子ども心にはちいさなコンプレックスにもなる。代用品ではなく、それだから美味しくできあがる材料そのものとしてヨーグルトを買うことの妥協なきすがすがしさ。

そしてなにより、書いてあるとおりにやると美味しくできた。バターをドライヤーでやわらかくするというような、自分や親には思い浮かばないようなコツも役立った。美味しくできれば自分が満足するだけでなく家族にも好評で、そうなると「あれ食べたいな」と催促を受ける「わが家の定番」になるまですぐなのだ。

ゴマをする小林カツ代さん=1997年

ゴマをする小林カツ代さん=1997年過日、カツ代さんの内弟子で料理研究家の本田明子さんをたずねた。本田さんは、小林カツ代の原稿に関して出版各社への窓口となり、進行管理や原稿整理などを担当していて、死去後も自身の多忙な仕事をこなしながら小林カツ代の著作監修にたずさわっている。

本田さんは、そういえば、といって姿を消しガサゴソと音をたててから薄い冊子を手にあらわれた。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください