トーキョー落語かいわい【1】一度も休まずこの夏400回に。 達成時は101歳!

2019年02月11日

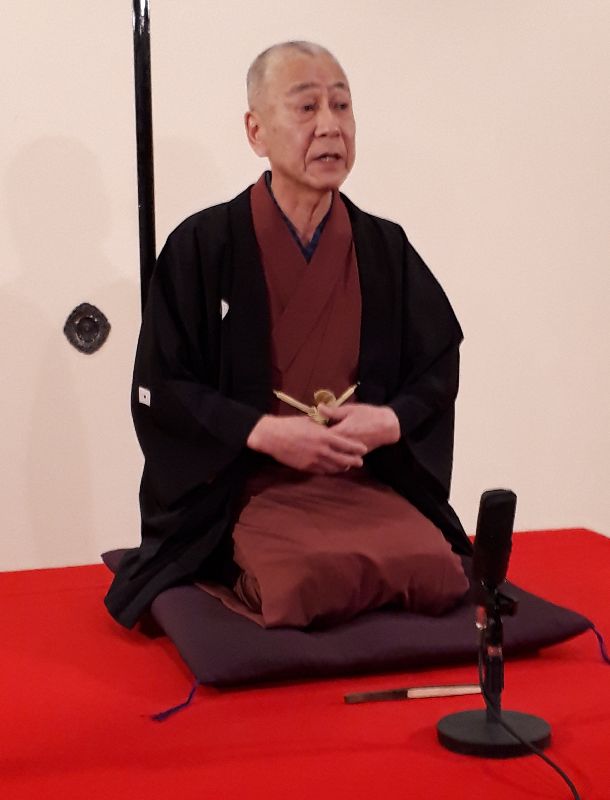

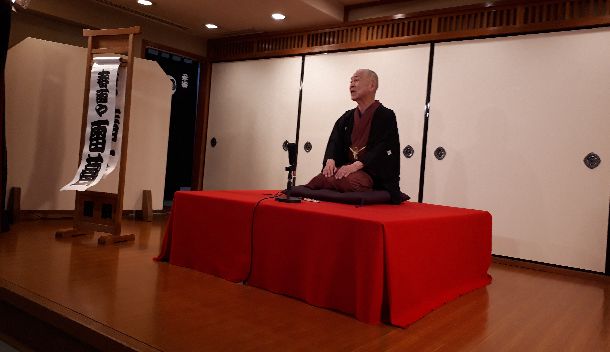

800回を目指す春雨や雷蔵。今年最初の「八百夜」は、394夜目だった=2019年1月17日、東京都中央区日本橋本町のお江戸日本橋亭(筆者撮影)

800回を目指す春雨や雷蔵。今年最初の「八百夜」は、394夜目だった=2019年1月17日、東京都中央区日本橋本町のお江戸日本橋亭(筆者撮影)落語家、古今亭志ん生。伝説的な昭和の名人です。そのレジェンドが語り手をしている今年の大河ドラマは、落語ファンも注目しています。一方で、「誰だか知らないけど、ビートたけしが演じているし面白そう。落語ってどこ行けば見られるの?」と興味を持った人がいるかもしれません。

ここ数年、落語ブームだそうです。落語家の人数は、東京だけで600人もいるとか。都内で毎日営業している定席の寄席のほか、首都圏では連日、数多くの落語会が開かれていて、落語会であふれていると言っていいほどです。

筆者も、いい芸を見たくて、聞きたくて、仕事の合間をみては、落語会や寄席に足を運んできました。いつからか、ですか? 三遊亭円生や桂米朝といった名人芸を中高生のころ、ラジオで聞いたのが始まりでした。

以来、病膏肓。大学を出て、新聞社に入り、山形県の支局で記者をしていたころも、図書館で借りた志ん生のテープを車で聞きながら、取材先に向かっていました。

落語は基本的には面白くて笑える話芸です。でも、それだけじゃありません。笑いの合間に、人の優しさ、そして悲しさを感じさせてくれます。だから、うまい語りを間近で聞くと、充実した気持ちになります。独自のくすぐりを工夫している口演を聞くと、得したような気にもなります。

ストレスや悩み、浮き世の憂さをちょっとの間、晴らしてくれる。そんな瞬間を味わいたくて、魅力的な話芸の主に出会いたくて、会社ではベテランと言われるようになった今も、いそいそと落語を聞きに出かけていきます。

さて、前置きはこれぐらいにして、本題に入りましょう。今日、お話したいのは、毎月1回の独演会を、なんと800回、続けようというとんでもない落語家についてです。

日が暮れて、ビル1階のお江戸日本橋亭には、客が次々とやってくる=2019年1月17日、東京都中央区日本橋本町(筆者撮影)

日が暮れて、ビル1階のお江戸日本橋亭には、客が次々とやってくる=2019年1月17日、東京都中央区日本橋本町(筆者撮影)数多くの落語会の中で、年明け間もない1月17日、筆者は、東京・日本橋で開かれた落語会「雷蔵八百夜」を訪ねました。今年芸歴51年のベテラン真打ち雷蔵の独演会です。

800回の独演会を今のペースで進めると、終わるのは2052年。その時、雷蔵は101歳。本人は「どこまでできるかわからないですが、100歳と言ったって今はそんなにびっくりしないですよ」と笑います。

会場は「お江戸日本橋亭」。仕事帰りの勤め人で混雑した地下鉄銀座線三越前駅で降り、日暮れのビル街を歩いて数分のところにあります。ビルの1階、軒下の提灯が目印です。ここは、いわゆる定席の寄席ではありませんが、様々な落語会が開かれている演芸場です。

お江戸日本橋亭の客席。開演を前に次第に埋まってきた=2019年1月17日、東京都中央区日本橋本町(筆者撮影)

お江戸日本橋亭の客席。開演を前に次第に埋まってきた=2019年1月17日、東京都中央区日本橋本町(筆者撮影)料金を払って入場。靴を脱ぎ、スリッパにはき替えて客席へ。常連さんを含め客が次々とやって来て、70ある席がどんどん埋まっていきます。6時45分幕開け。弟子2人の高座に続いて、いよいよ雷蔵が登場すると、客席から一段と大きな拍手が送られました。

最初の演目は「金明竹(きんめいちく)」です。おじの骨董(こっとう)屋に世話になっている与太郎と来客らの珍妙なやり取りで笑わせ、さらに専門用語をまじえて骨董品の説明をする上方弁の男と与太郎、おかみさんのやり取りで会場を沸かせました。

短い仲入り(休憩)に続いて、今度は大ネタ「明烏(あけがらす)」を口演。町内の遊び人らしい2人が、うぶでとっても真面目な若旦那を遊郭の吉原に連れて行き、一騒動巻き起こります。広い廊下など、当時の郭(くるわ)の大店の豪華な様子も織り込まれます。やがて泣き出して帰りたがる若旦那。引き留める周囲。雷蔵の熱演に会場は引き込まれ、笑いに包まれました。

この日の終演は8時15分。女性のお客さんから「情景がよく出てるわあ」「いろっぽい噺(はなし)ねえ」といった声が聞こえてきました。

「八百夜」では、雷蔵は2席語る。ほぼ毎回、古典落語を披露している=2019年1月17日、東京都中央区日本橋本町のお江戸日本橋亭(筆者撮影)

「八百夜」では、雷蔵は2席語る。ほぼ毎回、古典落語を披露している=2019年1月17日、東京都中央区日本橋本町のお江戸日本橋亭(筆者撮影)昨年12月は、武将太田道灌(どうかん)のエピソードを取り入れた、軽めのネタで愉快な「道灌」と、大ネタで冬の季節に合った人情噺「文七元結(ぶんしちもっとい)」で楽しませてくれました。昨年11月は、年下の夫と一緒になった髪結いの女房の心を描く「厩火事(うまやかじ)」と、「さる」という言葉を言ってはいけない商家が舞台の「猿後家(さるごけ)」の2題。

雷蔵は毎年、1年分の口演予告を載せたチラシを作ります。予定する演目を一つずつ、月ごとに分けて掲載。昨年末に配られた今年の八百夜のチラシを見ると、1月の「明烏」のほかに、2月「猫の災難」、3月「抜け雀」、4月「愛宕山」、5月「七段目」、6月「崇徳院」と、古典落語の演目がずらりと並んでいます。

たとえば「七段目」は、芝居大好きの若旦那と小僧が、歌舞伎「仮名手本忠臣蔵」祇園一力茶屋(いちりきぢゃや)の場のせりふを言い合って盛り上がる。「抜け雀」では、宿に泊まった一文無しの絵師が描いた雀が、絵から抜け出て大評判に………。落語には映像はつきません。話を聞きながら、登場人物たちの様子や光景を、それぞれ頭の中で思い思いに想像する。それもまた、落語の醍醐味です。

先ほどお話しした、折り返しの400回は7月です。予定されている演目は、あの古今亭志ん生も得意にした、怪談噺の「もう半分」です。「雷蔵八百夜」にとっても「もう半分」。しゃれがきいています。

雷蔵自身は「ひとつの通過点。どうってことはないですよ」とクールですが、毎回のように足を運んで聴いている客にとっては、「半分まで来た」と感慨深い夜になるに違いありません。

筆者が雷蔵の「八百夜」に初めて行ったのは2017年の秋でした。別の落語会で配られたチラシの中に、この独演会のチラシがあり「月イチ開催で、連続800回も?」と興味がわきました。古典のネタをじっくり聞けるのもうれしい。

それにしても1年で12回、10年でようやく120回。半分の400回でもゆうに30年を超すペース。これまで一度も休まず、毎月続けてきたそうですが、気の遠くなるような年月です。一人の落語家が定期的に行っている独演会としては、異例の回数と言っていいでしょう。

「八百夜」は、人気者だった先代・三遊亭円楽から「毎月の独演会やってみたら」と提案されて始めたそうです。当時35歳。「じゃあ、どうせやるなら」と800回を自分で発案したとか。最初のころは、円楽一門が拠点にしていた寄席「若竹」で開催。「円楽師匠にはずいぶんかわいがってもらって」たくさんの噺のけいこをつけてもらったそうです。

雷蔵の得意ネタには新作の「おばあさん落語」もありますが、「八百夜」では、ほぼ古典を続けてきました。同じネタを高座にかける時もあります。

「古典は奥が深い。代々の人が磨いてきた。繰り返して(口演し)、前はわからなかったことがわかってきたりする」

新たな工夫、表現を追い、同じ噺でも演じ方に変化が出るといいます。「これからはもっと自分らしさを出していこうかな」

400回近く一度も休まず続けるにはタフさも必要です。雷蔵は30代から山登りで鍛えてきました。多いときは1年で40の山に登ったそうです。いやはや、タフですね。

今でも地方公演に行くと近くの里山に向かいます。「今はハイキングのようなものです」。自宅でも毎朝、犬の散歩で歩きます。「なるべく疲れないように、疲れがたまらないように」。それが長く続いてきた秘訣の一つのようです。

雷蔵は、噺に入る「まくら」と呼ばれる導入部で、しばしば時事ネタの小話を披露します。だから毎日、じっくりと新聞を読む。そこで見つけた話題を練って小話を作るのも仕事のうち。いつも、短い新作を作り続けているようなものです。

ある時は、豪州の海岸に流れ着いたガラス瓶の話題をまくらにして聞かせてくれました。

その瓶は、約130年前、ドイツ海軍の船が海流調査のために流したもの。「しっかり記録しているドイツの役所は立派」。それに引き換え文書を改ざんしたり紛失したりするどこかの役所は……というオチです。

もうすぐ折り返しの400回。雷蔵は「これからはもっと自分を出していこうかな」と話す=2019年1月17日、東京都中央区日本橋本町のお江戸日本橋亭(筆者撮影)

もうすぐ折り返しの400回。雷蔵は「これからはもっと自分を出していこうかな」と話す=2019年1月17日、東京都中央区日本橋本町のお江戸日本橋亭(筆者撮影)ところで、なぜ800という数字を選んだのか? ずっと疑問に思っていた筆者は、その疑問を雷蔵にぶつけてみました。

「途中でやめても、うそ八百で逃げられるでしょ?」

は、そうですか。まいりました。

「いや、千一夜でもいいんだけど、そこまで生きられるか、と。八百夜なら、もしかしたら生きられるかも」

101歳で800回、どうでしょうか?

「その年まで現役続けられたら幸せ。高座が務まる体だったらね」

その時、筆者の方がよぼよぼになっていないでしょうか。雷蔵の円熟の至芸を見届けるために、身体を鍛えることにいたしましょう。(敬称略)

◇

日本人から余裕が失われているように見えます。ささいなことで、カリカリ、イライラ。「人生100年」ともいわれる時代、くたびれてしまいませんか。それより笑ってみませんか。眉間のしわを伸ばし、口角を上げると、気持ちが楽になるだけではなく、生きるためのいい知恵が浮かぶ気がします。そんなわけで、古来から日本人の笑いの泉であった落語について、随時、書いていこうと思います。どうぞ、よろしくお願いします。

2月の八百夜は13日(水)、3月は7日(木)。いずれも午後6時45分開演。会場は、東京都中央区日本橋本町3の1の6、お江戸日本橋亭。当日2千円、予約1500円。雷蔵のブログ(https://ameblo.jp/raizou800ya/)にも日程が出ています。問い合わせは雷蔵オフィス(048-737-6045)。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください