2019年02月18日

広島市民奉迎式場で市民の歓迎に帽子を振って応える昭和天皇。右奥に「原爆ドーム」が見える=1947年12月7日

広島市民奉迎式場で市民の歓迎に帽子を振って応える昭和天皇。右奥に「原爆ドーム」が見える=1947年12月7日

前稿(「「昭和天皇の力になる」マッカーサーへの眼差し」)で参照した袖井林二郎の著作によれば、マッカーサーへの手紙は「危機と激動のなかでしぼり出された日本民族の生の声」(袖井前掲書『拝啓 マッカーサー元帥様――占領下の日本人の手紙』)だった。ただし「生の声」だけに、その言葉つきには野卑や魂胆が透けて見えた。数カ月前までの敵国の将に対する美辞や麗句は紛れもない「媚態」であったし、自身の豹変を忘れたふりをするのは明らかな偽装だった。その意味に限っていえば、確かに敗戦は「普遍的な転向体験」(久野収・鶴見俊輔前掲書『現代日本の思想――その五つの渦』)を人々にもたらしたのである。袖井は著作の中でそれら「生の声」の無節操に向かって叱りつけるようなコメントを書きつけた。

しかしここで見るべきは、強者や勝者が現れたとき、その“勝ち馬”に乗ろうとするプラグマティスムがみごとに復活したことの方である。総数50万通という量もさることながら、それらの投書が採り上げたテーマの多様性にも驚かされる。長らく「国体」が強いてきた従順と禁欲の規約が解けたとき、人々は(過去の自分と現在の自分の一貫性など歯牙にかけず!)マッカーサーという機会(チャンス)に向かっていっせいに走りだしたのだ。

もっとも人々が熱狂したのはマッカーサーだけではなかった。占領軍の首領にせっせとファンレターを書き送った人々は、彼らの焼き払われた故郷にやってきた天皇も歓呼の声で迎えたのである。各地に設営された奉迎場は大群衆に埋めつくされ、「天皇陛下万歳」の歓声でどよめき、進駐軍の制止を振り切って日の丸の旗が振られた。この「戦後巡幸」は、1946(昭和21)年2月に開始されて、1954(昭和29)年8月まで続いた。天皇は47都道府県をすべて訪れ、行程は3万3000キロ、総日数165日に上った。

こうした大がかりなページェントを通して、人々は「戦後天皇」を体験した。彼は決して饒舌ではなかったが、短い応答を交わしながら、畦道や漁港、工場や炭鉱、学校や病院、孤児院や援護施設を訪れ、人々と直接対話した。その行脚は文字通り、古代神話の天皇が行った「国見」の再現だったのである。人々は喜色を満面に表し、感涙にむせび、病や傷を癒す恩寵さえ期待した。結果的に天皇が、この長期にわたる巡幸でもう一度自身の存在意義に確信を深めたことは間違いない。

ただし「戦後巡幸」は、天皇自身の発意や側近・政府の薦めによって始まったものではない。GHQ民間情報局(CIE)の初代局長、K・ダイクの提言がきっかけになったことが知られている。ダイクの考え方の中心にあったのは、闇取引や闇市のような私利私欲の横行に歯止めをかけ、道徳の低下を防ぎ、日本人の誇りを呼び覚ますことが求められているというものだった。

ダイクはこう述べた。「これはM.A.(マッカーサー:引用者)の力及ばぬところで、単り天皇のみ為し給い得るところであり、思うに今がその絶好の機会ではあるまいか。天皇は須らく御親ら内地を広く巡幸あらせられて、或は炭鉱を、又或は農村を訪ねられ、彼等国民の語るところに耳を傾けさせられ、又親しく談話を交えて、彼等に色々な質問をなし、彼等の考えを聞かるべきである」(木下道雄『側近日誌』、1990)。天皇はアドヴァイスに賛意を示した。巡幸はまさにこの通りのスタイルで実現されたのである。

戦後最初の巡幸は、1946(昭和21)年2月19日と20日に神奈川県下で催行された。全行程、自動車(グロッサー・メルセデス770K)を使用、天皇の服装は背広にソフト帽、松平慶民(よしたみ)宮内大臣、藤田尚徳侍従長以下が同行した。行幸主務官は筧素彦(かけい・もとひこ)宮内省官房総務課長だった。

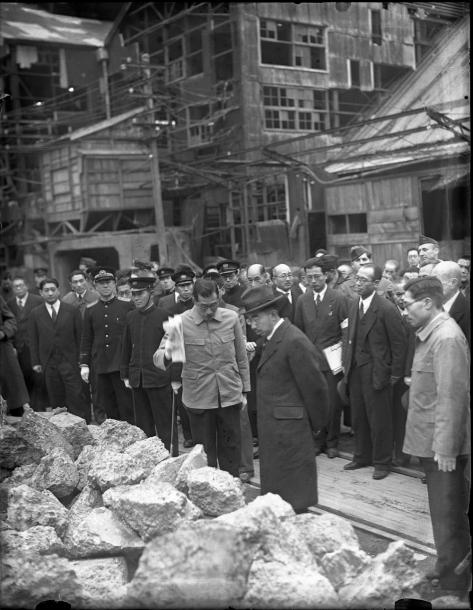

昭和電工川崎工場を視察、肥料原料を前に説明を受ける昭和天皇=1946年2月19日

昭和電工川崎工場を視察、肥料原料を前に説明を受ける昭和天皇=1946年2月19日もっとも昭和電工の10万余坪の敷地は大爆撃を受け、設備の70パーセント以上が破壊されていた。天皇を通す部屋もなく、森暁(さとる)工場長は急遽テントを張って出迎え、概況を伝えた。渡瀬完三工場長の案内で、まだ修復半ばの工場内を視察した天皇は、たまたま目の合った

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください