2019年02月25日

戦後巡幸で、岐阜県加茂郡古井町(現・美濃加茂市)の郡是(グンゼ)製糸美濃工場を訪れ、工員と話をする昭和天皇=1946年10月24日

戦後巡幸で、岐阜県加茂郡古井町(現・美濃加茂市)の郡是(グンゼ)製糸美濃工場を訪れ、工員と話をする昭和天皇=1946年10月24日ジョン・ダワーは天皇の独特な身体性について、「他人を当惑させるほどのぎごちなさは、天皇が比類なく純粋で無垢な人間であるというイメージを強めた」と書いている。「苦痛を味わうことはわかっているのに、このような巡幸を喜ぶばかりか熱意をもって行ったことは、天皇は心から臣民に献身する君主であるという主張を強化することになった」(ダワー前掲書『敗北を抱きしめて』)。

ピュアでイノセントな存在とは、生まれたままの子どものことである。昭和天皇は戦いに敗れた人々のケガレを払い、進駐軍のジープに踏みにじられた列島に清浄な世界を取り戻すためにやってきた「天子」と観念されたということだろうか。

さらにダワーはこうも書く。「天皇の苦痛はまた、人々に罪の意識を抱かせることにもなった」。なぜなら、戦争終結まで日本人は国家の大義を推進する上で、どんな失敗でも天皇に謝罪すべきだと叩き込まれてきたから、「天皇の巡幸は、奇妙な形でこの自己批判と謝罪の大衆心理を蘇らせた」(ダワー前掲書)のである。やがてこれらの複合観念が天皇への敬意に生まれ変わったとすれば、「新しい様式の御巡幸」(入江相政前掲書『入江相政日記』)、「epoch-makingの行幸」(木下道雄前掲書『側近日誌』)はみごとな成功を収めたということになる。

側近たちの記録をたどってみると、巡幸から帰った日の天皇は(疲労は並大抵ではなかっただろうが)ほぼ例外なく上機嫌である。今風の言葉を使うなら、天皇は人々から“元気をもらって”いる。そしてこの上機嫌には、見込んだものがその通りに実現したことからくる満足感さえうかがえはしないだろうか。

豊下楢彦の緻密な研究によって、天皇がマッカーサーとの会見でたびたび政治的発言を行い、米軍の沖縄駐留を求める「沖縄メッセージ」を発するなど、「象徴天皇」の枠を逸脱する行動に出たことが解明されている。彼の究極の目的は天皇制の維持であって、「復興」や「平和」は(重視してはいただろうが)二義的だった。この行動原理に沿って、天皇は死に物狂いで状況を切り拓いていく。巡幸で遭遇した熱狂的支持はその最大の熱源だった。

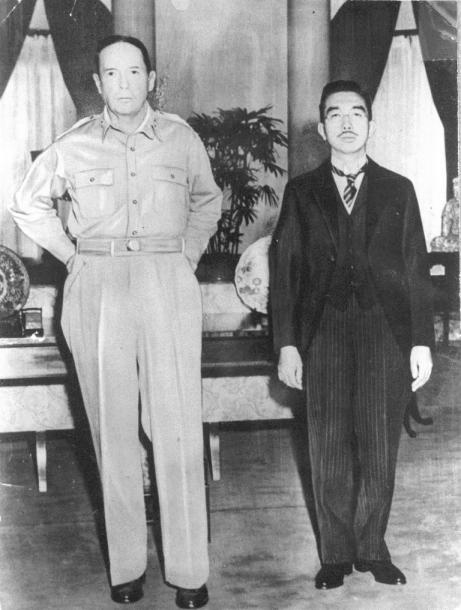

こうして見てくると、敗戦直後の日本は、まるで二人のスーパースターが人気を競い合う芝居小屋のようだ。1945年9月の“ツーショット”は、競演する二人の実にけれん味の利いた顔見せだったことになる。

1945年9月27日、昭和天皇とマッカーサーが初めて会談した際の2人の写真

1945年9月27日、昭和天皇とマッカーサーが初めて会談した際の2人の写真無論あの写真の前面に表出していたのは、両人の明らかな対比的特徴だった。一方の男の身長はもう一方の大柄な男の肩先までしかない。小柄な男は正装し身体を硬直させているのに、大男はシャツのボタンを外し、ゆったり腕を背中で組んでいる。

写真を見た者は、一方が敗者であり、もう一方が勝者であることを知っている。また勝者はいまや「治者」へ、敗者は「被治者」へ転じている。そしてこの日、敗者(被治者)は勝者(治者)に伺候し、勝者(治者)はそれを許したのである。

こうした対比的表出が多くの人の神経を逆なでしたことは確かだが、それは対比的であると同時に、相補的な関係にも見える不思議な絵柄だった。理屈でいえば、勝者は敗者の存在によって勝者足りうるし、被治者のいない治者は成立しえない。

あの写真は敗戦と占領という事実を明瞭に伝えたと同時に、昭和天皇とマッカーサーの“相補的関係”も印象付けたのではないかと私は考えている。“相補的”とは互いに相手の不足を補い合う関係である。体制転換を円滑に進める道具立てを必要としていたマッカーサーと、「国体」と呼ばれてきたものを維持したい天皇は、互いに手を携えて復興と平和の旗を押し立てることに合意した。あの写真がもたらす異様さは、被写体同士のちぐはぐさばかりでなく、ちぐはぐな二人がちゃっかりエンゲージリングを交換せんとしていることからきている。

人々は目ざとくこの相補性に気づいた。なかには気づいて憤り、その怒りを生涯持続した者もいた。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください