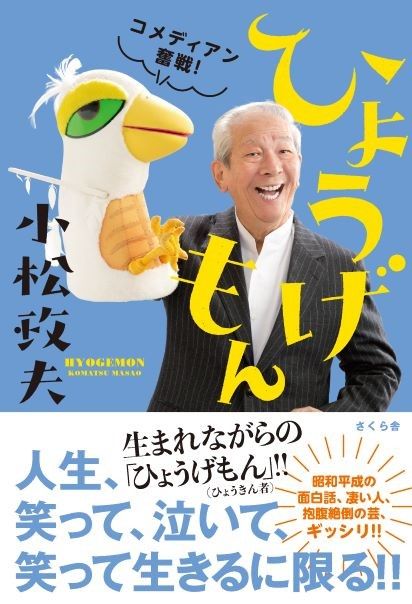

「電線音頭」「しらけ鳥」のコメディアン・小松政夫さんが綴るひょうげもんの生き様

2019年03月16日

小池政夫さんとしらけ鳥

小池政夫さんとしらけ鳥「電線音頭」や「しらけ鳥」で茶の間の人気をさらった名コメディアン、小松政夫さん(77)が今月、半世紀を超える芸能生活などを振り返った『ひょうげもん』(さくら舎)を出版した。読みどころは、熱くて、濃厚で、全力疾走していた「昭和の時代」のエピソード。誰も知らない(高倉)健さんやキャンディーズがそこにいた。

「ひょうげもん」とは、生まれ故郷・博多の言葉で、ひょうきん者の意味。当初、出版社が考えたタイトルは『お笑い芸人一代記』。それを小松さんの希望でわざわざ変えた。「芸人」という存在をリスペクトする思いが強いからだ。

だからこそ、今どきの若手が皆、「お笑い芸人」を自称することにはいささか抵抗感がある。

「芸人とは『芸』を持っている人のこと。日舞もタップも歌もトークもパロディーも、みーんなできてこその本物の芸人です。それなのに若い連中は、卑下して『芸人ですから』なんていうでしょ。お前ら、芸もないくせにどこが芸人なんだ、って、小言のひとつも言いたくなりますよ」

植木等さん(右)に化粧をする小松政夫さん

植木等さん(右)に化粧をする小松政夫さんトニー谷、藤田まこと、三波伸介、東八郎、コンビも組んだ伊東四朗…。師匠である植木等とクレージーキャッツの面々は、演奏者としても一流だった。コメディアンとしてのデビューを後押ししてくれた恩人でもある。だから、飲みに誘われたら何を置いても駆けつける。メンバーの犬塚弘から声を掛けられたときは、2年越しで口説いていた女の子との約束をすっぽかしたほどだ。

「だって、うれしいじゃないですか。こんなアタシを誘ってくださるなんてね。どんな面白い話を聞けるかなってワクワクしましたよ。それが今じゃ、若い連中を誘うと『命令ですか』なんて言われてしまう。師弟関係ももはや死語ですよ。そんな濃密な人間関係はイヤだ、『面倒くさい』『煩わしい』て、なっちゃうんですから、どうしょうもない」

昭和の時代は、アイドルだって、歌にダンスにコントにも全力投球だった。

バラエティー番組の草分け、『シャボン玉ホリデー』で一緒だったザ・ピーナッツは、1本の番組を録るのに、たっぷり1週間もかけたという。超過密スケジュールを縫って、新曲を覚え、振り付けのダンスを稽古し、リハーサルを繰り返してやっと本番を迎える。

キャンディーズはアイドルとして人気絶頂期にコントを一緒にやった。「どんなツッコミでも平気なんですよ。スカートをめくったり、しゃもじで頭をたたいたり、過激なことをやっても、まったく動じない、嫌がらない。あの体当たりの姿は、見事でしたね」

『ひょうげもん』(さくら舎)

『ひょうげもん』(さくら舎)「どうせ旅館にいてもヒマだからね。アタシは『健さんの付き人をやろう』と思って、現場にイスを持っていったんです。ところが健さんは『イスは結構です。私はトレーニングのつもりで、ずっと立っているんですよ』って。あの伝説は本当だったんですよ」

ある日、高倉から「食事を差し上げたい」と誘われた。小さな割烹旅館を貸し切っての宴席。参加者は、高倉をはじめ、酒を飲めない人ばかりだった。その場で、小松に寄せられたリクエストは「健さんが『電線音頭』を見たいといってます」。素面の面々を前に、小松さんはひとりお酒をガブ飲みして電線音頭を演じた。

「酒でも飲まなきゃやってられないでしょ。健さんは、ひっくり返って大笑い。(いつもは寡黙な)健さんのあんな姿を見たのは、後にも先にもあのときだけです」

京都の時代劇で世話になった松方弘樹とは「酒」のエピソードが残っている。

「『一緒に飲もう』と誘われて行ったレストランで用意されていたのが、超高級ワインの『ロマネコンティ』。1本50万円はくだらなかったんじゃないかな。松方さんは、アタシのワイングラスになみなみと注いで、『さあどんどん飲め』って。1本空けたら『もう2本、持ってきて』。こんな豪快な俳優さんも今じゃいなくなりましたね」

エノケン(榎本健一)、柳家金語楼、森繁久弥、森光子など、キラ星のごとき大スターが歴代の会長を務めてきた「日本喜劇人協会」の10代目会長に就任して8年(4期目)になる。インタビューなどでよく聞かれるのが、「今のバラエティー番組をどう思いますか?」の質問。正直、答えづらい。今のテレビ局やタレントの姿勢に不満があるからだ。

小松政夫さん(近影)

小松政夫さん(近影)最近、お笑いのコンテスト番組の審査をめぐって、SNSなどで公然と不満をぶちまける出演者の行いが話題となった。

「行儀が悪いですよ。若手なのに謙虚さもない。だいたい、あの手のコンテント(番組)が多すぎやしませんかね。そこへ出場して、賞でももらったら、たちまち世に出られると、勘違いしている人が多い。ウデもないし、勉強もしてない、人生にもまだ揉まれてないのにねぇ」

植木等さん(右)と小松政夫さん

植木等さん(右)と小松政夫さんインターネットやスマートフォンの急速な普及によって、テレビの凋落ぶりにも目を覆うばかり。植木らが活躍していた昭和の時代には、視聴率30%、40%も当たり前だったのに、今では20%を取る番組ですらほとんどない。

「面白い番組をつくってやろうという気概もなけりゃあ、『パクリ』をやって何ら恥じることもない。若い出演者の中には、自分さえウケればいいという考えの人間もいて、ヘンなアドリブを入れてきたり、するんです。電車に乗ったら回りはみーんなスマホに夢中。何だか日本という国がどんどんアホになっていく気がしますねぇ」

こんな状況の中でも、小松さんはとことん「喜劇役者」にこだわってやってゆくつもりだ。

「起承転結があって、シリアスもバカも真面目もある。さんざん笑わせといて、最後にホロっと泣かせる。それが喜劇なんですよ。アタシがやりたいのはそれだけ。引き際は心得ているつもりだけど、体が動いて〝お呼び〟がかかるうちはやりますよ」

小松政夫(こまつ・まさお)

1942年福岡県出身。19歳のとき、役者を目指して上京。自動車のセールスマンなどを経て、1964年、当時人気絶頂だった植木等の付き人兼運転手になる。「シャボン玉ホリデー」(日本テレビ系)でデビュー、独り立ち後は「電線音頭」や「しらけ鳥」「小松の親分さん」などの芸でトップコメディアンに。2011年、日本喜劇人協会会長に就任。3月30日、初日の博多座の舞台『めんたいぴりり』に出演予定。

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください