2019年04月05日

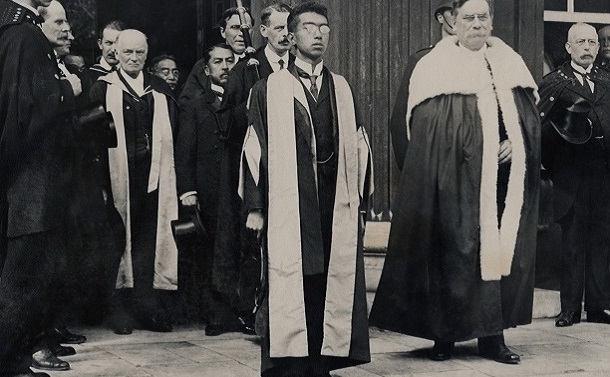

ケンブリッジ大学を訪問、名誉博士号を受けた皇太子時代の昭和天皇=1921年5月18日

ケンブリッジ大学を訪問、名誉博士号を受けた皇太子時代の昭和天皇=1921年5月18日明治天皇の崩御と乃木希典大将の殉死によって始まった大正期が、“天皇の仕組み”のもっとも危機的な時代であったことはいうまでもない。大正元(1912)年は憲政擁護運動が始まった年であり、翌年2月に東京の民衆が暴動によって桂内閣を倒すに至って、この時代が前の時代とはまったく異なる相貌と本質を持っていることがうかがわれた。

1916(大正5)年に登場した吉野作造は、天皇主権下における立憲政治の徹底化という、きわめて戦略的だが最初から矛盾をはらむ行動方針を提起してみせた。久野収の言葉を引用すれば、「民本主義」とは、「天皇大権をタテとして、衆議院中心の政党責任内閣を妨害する軍部や枢密院や貴族院を改革せんとする」熱意と行動だった(久野収・鶴見俊輔『現代日本の思想――その五つの渦』、1956)。

吉野が唱えた民本主義は、護憲運動と普選運動を主導して、自由民権運動以来の巨大な大衆運動をつくり出し、実際の政治過程でも軍閥を追いつめた。1920(大正9)年がそのピークだった。2月には上野公園で大規模な普選要求集会が開かれ、5月には初のメーデーも開催された。

にもかかわらず、いったん運動は低迷し、次の時代の兆しが別の方向からやってくる。大正10(1921)年とは、おそらく舞台が小さな音を立ててくるりと回った年である。

3月3日、裕仁皇太子は半年間の訪欧の旅に出た。大正天皇の体調は回復せず、長期の外遊には反対の声もあったが、寡黙な皇太子(山県有朋は「石地蔵」と呼んだ)に開放的な学びの機会を与えることは喫緊の課題だった。特にこの訪欧で重視されたのは、「大衆社会との適合を図ることで、大戦後になお生き残ろうとするイギリスの君主政治のあり方を実地に学ぶ」(原武史『昭和天皇』、2008)ことにあった。つまりこの訪欧には「危機に瀕した近代天皇制を立て直すという、隠された、しかしきわめて重要な意図が込められていたのである」(前掲書)。この意図を十分に知った上で、皇太子は欧州訪問を存分にかつ深く味わった。

ビクトリア駅に着き、英国王ジョージ5世(手前左)の出迎えを受ける皇太子時代の昭和天皇=1921年5月9日

ビクトリア駅に着き、英国王ジョージ5世(手前左)の出迎えを受ける皇太子時代の昭和天皇=1921年5月9日帰国した皇太子は、東京と京都の奉祝会に登場して生身の身体を人々の前にさらした。さらに驚くべきことに令旨を読み上げ、参加者を驚愕させた。活動写真で訪欧途次の“動く皇太子”を見てはいたものの、肉声は初めての体験だったのだ。「此思ひ設けぬ御言葉に場内は全く感激して一斉に気色ばむ」(『東京日日新聞』9月9日)。数万人の参加者は万歳を以て、“発声する皇太子”にこたえた。

民本主義に代わるように、「大正維新」を唱えるテロリストたちが現れたのもこの秋だ。9月28日、朝日平吾は大磯で安田財閥の創設者・安田善次郎を刺殺し、その場で自害した。当時、朝日の行動に対する世評はきわめて高く、この人物をモデルとする小説(宮嶋資夫『金』、1926)も現れた。さらに11月4日には、中岡艮一(こんいち)が首相・原敬を刺殺した。朝日に対する称賛が中岡を促した可能性は高いともいわれる。

欧州訪問からの帰国後、馬車で高輪東宮御所に向かう皇太子時代の昭和天皇に、警戒線を突破して「万歳」を叫ぶ群衆=1921年9月3日

欧州訪問からの帰国後、馬車で高輪東宮御所に向かう皇太子時代の昭和天皇に、警戒線を突破して「万歳」を叫ぶ群衆=1921年9月3日“発声する皇太子”は、二重の意味合いを持ったと私は考えている。第一は、原が述べたように、身体に加えて声音を伴う皇太子の現前とこれに応じる観衆の歓呼によって、「君民一体」の政治空間が出現したことである。この意図的に演出された一体感は、新たな政治行動も生み出した。朝日や中岡から始まる「第二の維新」は、政府や宮中、または財界の要人など、天皇親政を妨げる者たちを排除し、臣民と天皇の「一体化」を求める運動だったとすれば、「大正10年」とはその始点だったのである。

ただし、発話は皇太子にとって第二の意味もあったのではないかと私は考えている。欧州までの2カ月あまりの船旅で演説の特訓をこなした彼は、バッキンガム宮殿の晩餐会でみごとなスピーチデビューを飾っている。同席した吉田茂は、牧野伸顕宛書簡で「御声ノ郎々(ママ)タルハ皆一般ニ感得」(『吉田茂書翰』、1994)と書いてその感激を表している。

おそらく皇太子にとって、発話とは欧州の市民社会が求める近代的身体所作として認識されたのではないか。皇太子に新鮮だったのは、「君民一体」の幻想の方ではなく、我と彼が「対話」を通して実現する合意形成だった。私はそれこそが、昭和天皇自身が体得し、大正から昭和へ持ち越していったモダニズムだったと考えている。

この年11月、裕仁皇太子は摂政に就任し、政務と軍務については天皇と同一の権能を持つことになった。ヨーロッパの社会とそこで生きる王室に触れたことで、彼の中には、欧米各国に並ぶ近代的立憲君主という自己イメージが兆していたに違いない。

裕仁皇太子(当時)と良子妃の新婚時代のポートレイト=1924年(大正13年)3月ごろ。結婚後初めて発表されたお二人の写真

裕仁皇太子(当時)と良子妃の新婚時代のポートレイト=1924年(大正13年)3月ごろ。結婚後初めて発表されたお二人の写真ただし、こうしたモダニズムへの傾きを疎ましく見る目もあった。ひとつは軽佻浮薄の遊びに眉を顰(ひそ)める

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください