2019年04月09日

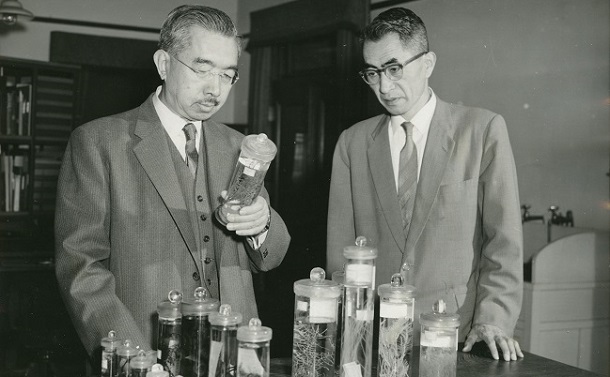

皇居内の研究所で微生物「ヒドロゾア」を観察する昭和天皇。右は富山一郎・東大臨海実験所長=1961年4月

皇居内の研究所で微生物「ヒドロゾア」を観察する昭和天皇。右は富山一郎・東大臨海実験所長=1961年4月昭和天皇が大正リベラリズムという時代精神に感応し、自分なりの立憲君主像を目指したことは確かだが、その立場はひと色の政治思想で尽くせるほど単純なものではなかった。前稿で述べたように貞明皇后の「圧力」もあって、天皇は宮中祭祀により多くの時間を割くようになった。たとえば「旬祭」と呼ばれる月3回の祭祀には、すべて拝礼を行うようになった。それでも厳しい母は、形式だけにとどまって敬神の真実に乏しいと天皇を非難し、「真実神ヲ敬セザレバ必ズ神罰アルベシ」と言い放ち、周囲を凍りつかせた(『倉富勇三郎日記』、昭和28年10月20日、原武史『昭和天皇』より)。

貞明皇后に代表される祭祀と敬神の思想は、青年君主が理想と考える西欧流政治思想とは異質のものだった。両者は真正面から衝突するようなものではなかったが、天皇に少なからぬ緊張を強いたことだろう。ただし、本人から懊悩の声は聞こえてこなかった。逆に祖父や父よりも多くの時間を祭祀に費やし、さらに離宮内苑の水田で田植えと稲刈りを行って収穫した米を新嘗祭で供えるといった積極的な行動に出る。つまり天皇は、二つの世界への帰属をあやしむことがなかった。あたかも両世界の間で宙吊りになったマリオネットのような姿を、自身のアイデンティティとして認めたようでもあった。

皇居内の水田で田植えをする昭和天皇=1964年5月

皇居内の水田で田植えをする昭和天皇=1964年5月ただし「二重性」のバランスを維持するには、マインドセットの修正も必要だった。危うい均衡を保つ上で小さな足場となったのは生物学の世界だった。

裕仁は、もともと動植物が好きな少年だった。幼少期には頻繁に上野動物園に通ったというし、昆虫に興味を持つようになると夢中で名前を覚えた。伊香保の山でオオムラサキを2匹つかまえたときは、弟の秩父宮と提灯行列をしたと語っている。

戦後巡幸の休養日に宮崎県青島のジャングルで昆虫を採集する昭和天皇=1949年6月

戦後巡幸の休養日に宮崎県青島のジャングルで昆虫を採集する昭和天皇=1949年6月学習院の初等科を卒業した裕仁は、高輪の東宮仮御所内に設けられた東宮御学問所で学んだ。杉浦重剛(倫理学)、白鳥庫吉(歴史)など錚々たる教授陣の中で、博物学を担当したのが服部廣太郎(ひろたろう)である。菌類を専門とする服部は、後に赤坂離宮(現在の迎賓館)内に建設された生物学御研究所の御用掛を務めた。裕仁が終生の研究テーマとしたヒドロゾアは服部の示唆によるところが大きかった。

ヒドロゾアは、刺胞動物門ヒドロ虫綱の総称である。刺胞動物門の動物の体制は固着するポリプと、浮遊するクラゲに分けられるが、ヒドロ虫綱の場合、この両者が世代交代をするものが多いという。大部分が海中に棲み、一部にはサンゴやイソギンチャクぐらい大きくなるものもあるが、ほとんどが小柄で目立たない。ポリプの時期は無性生殖で増殖し、無性的にクラゲを形成する。ところがこのクラゲは成長すると有性生殖を行い、受精卵は孵化後に定着してポリプとなる。

なぜ裕仁がヒドロゾアにのめりこんでいったのか、その理由はよく分からない。後年記者の質問に答えて、この分野は研究者が少なく「張り合うことのないように思われた」(毛利前掲書)と語っているのは、動機の一部に過ぎないように感じられる。

天皇は、この面妖な生き物が植物的生態(ポリプ)と動物的生態(クラゲ)を往還する「二重性」を持つことに関心を持ったのではないか。私がそう考えるのは、ほぼ同時期に採集と研究が始まった粘菌(変形菌)の姿に“傍証”が見いだせるように思うからだ。

実は粘菌もヒドロゾアによく似ている。

粘菌は、朽木や枯葉などに赤や黄の色鮮やかな「変形体」が付着した状態がよく観察される。「変形体」は、微生物を摂食しつつ移動する“動物的”性質を持っており、しかも小型の「子実体」を形成し、胞子により繁殖する“植物的”性質を併せ持っている。粘菌はヒドロゾアとはまったく別のカテゴリーに属するが(変形菌門変形菌綱)、そのあり方はよく似ている。似ていると同時に、植物と動物という、異なる「界」をまたぎ越す、さらに本源的な「二重性」を持つ不可思議な生き物である。

粘菌の研究で裕仁に影響を与えた人物が二人いる。ひとりはオフィシャルな教師である服部廣太郎、もうひとりは

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください