2019年04月15日

親しかった瀬戸内寂聴さんとの再会を楽しむ永六輔さん=2013年7月、京都市右京区嵯峨野

親しかった瀬戸内寂聴さんとの再会を楽しむ永六輔さん=2013年7月、京都市右京区嵯峨野永六輔さんの『大往生』(岩波新書)が大ヒットした理由を、読者層でなく、本の中身から見るとどうなるか。

『大往生』は、「これは僕の生き方講座です」(帯コピー)と銘打った、人生論だ。

前稿で紹介した『伝える人、永六輔――『大往生』の日々』(集英社)の著者、井上一夫さんは、当時、ヒットの理由を分析して、「いま求められているものが、高みからの解説や知識ではなく、知恵というか、人間としてのメッセージということではないかと思うからです」と述べている。

「知識の本」「知恵の本」というのは、本づくりにおける井上さんのキーワードだ。前者は論拠が重要で組み立てが意味を持つ世界。後者は断片が魅力的で、語り口こそが大事。当時の教養新書の基本は「知識の本」。それに対して『大往生』は、読者によく生きるための「こやし」を提供する「知恵の本」という、新書の新しい可能性を開いたと、井上さんは続けている。

メインは「知識の本」、新しい可能性として時々「知恵の本」。井上さんが描いた、当時の教養新書の構図は、すっかり様変わりした。新書が「新書のかたちをした本」としか定義できなくなった現在、「知識の本」も「知恵の本」も、人生論も健康実用本も自己啓発書も学術系教養書も、すべてはフラットに並ぶ。

最近、若い編集者に「新書って何ですか?」と聞かれて、「新書っていうのは、もともとは、学者がその研究成果を一般の読者向けに分かりやすく解説したものでね。岩波新書や中公新書は知ってる?」というところから話を始めることがよくある。こうやって、『大往生』の登場が、いかに衝撃的だったかを書いても、彼らには、もうピンとこないのだろう。『大往生』にはそれほどの破壊的影響力があったのだ。そのことにも、25年たった今、あらためて驚くばかりだ。

ラジオ局のスタジオでマイクに向かう永六輔さん=2014年12月

ラジオ局のスタジオでマイクに向かう永六輔さん=2014年12月永さんは、『大往生』ヒットの理由として、「ラジオの力」を挙げている。永さんは自分をラジオタレントと呼んでいる。永さんがパーソナリティを務め、月~金で放送された「永六輔の誰かとどこかで」(TBSラジオ)は、2013年まで46年続いた超長寿番組だった。ラジオを起点とした口コミの広がりがベストセラーの原動力になっていたことは、井上さんも実感していたという。

もうひとつ、口コミを広げる推進力になったのが、永さんの手紙だった。ラジオ局気付、編集部気付で読者から届く膨大な数の手紙に、永さんは必ず返事を書いていたそうだ。永さんから返事をもらった読者は当然のことながら感激し、また永さんに手紙を書く。そうやって永さんと読者との間に回路ができる。そこで築かれた信頼関係が、『大往生』のシリーズを支えたと井上さんは述べている。

また永さんは、街の書店の応援団でもあった。2000年に『夫と妻』『親と子』が同時刊行されたときには、北海道から沖縄まで、全国七十数軒にのぼる書店でサイン会が開かれた。2001年に『嫁と姑』が刊行された際には、1日かけて都内の書店を回る「大江戸線一周サイン会」も決行された。

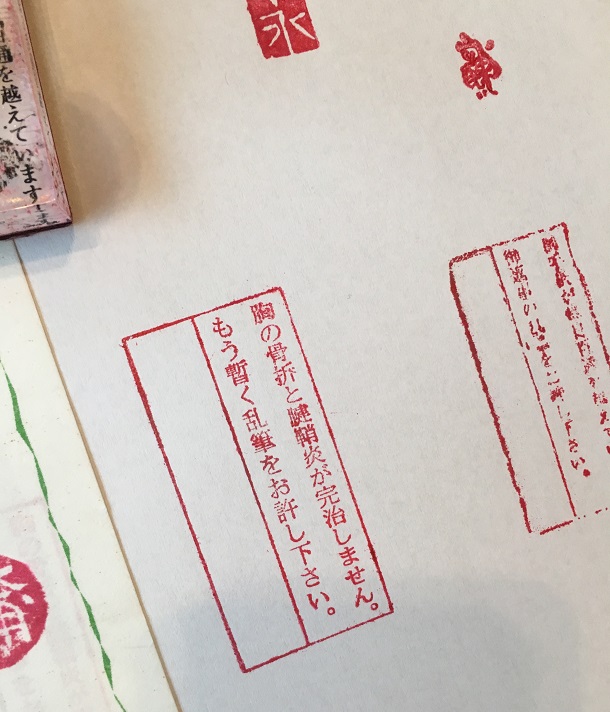

永六輔さんはラジオ番組「永六輔の誰かとどこかで」のすべての投稿者に返事を出した。晩年、病などのため字が書きにくくなると、特製のスタンプを押して返事を出し続けた。

永六輔さんはラジオ番組「永六輔の誰かとどこかで」のすべての投稿者に返事を出した。晩年、病などのため字が書きにくくなると、特製のスタンプを押して返事を出し続けた。このような井上さんの描く永さんを読んで思ったのは、「これ、箕輪くんだ!」ということだった。

箕輪くん=箕輪厚介くんというのは幻冬舎の後輩。堀江貴文さんの『多動力』や前田裕二さんの『メモの魔力』などのベストセラーを連発している辣腕編集者……というだけでなく、「箕輪編集室」というオンラインサロンを主宰し、自身の著書『死ぬこと以外かすり傷』(マガジンハウス)も12万部を超え、テレビのコメンテーターとしても引っ張りだこ。メディア関係者や、クリエーター志望の若者の間では、もはやカリスマ的存在だ。

箕輪くんはつねづね「本を書店においてもらうだけではもう売れない。本を買ってもらうには、著者や編集者を核にしたコミュニティが必要だ」と話す。永さんがラジオを起点にして築いた口コミのネットワークも、言ってみればコミュニティだ。永さんがラジオでやったことを、インターネットの時代の箕輪くんは、オンラインサロンというかたちでやっている。

永さんが読者からの手紙に必ず返事を書いたように、箕輪くんはTwitterで読者に応答している。自分が担当した本の著者にも、本に関するTwitterでの投稿には丁寧に「いいね!」や「リツイート」や「コメント」をするようにと、アドバイスしているそうだ。

また地方に講演に呼ばれることも多い箕輪くんは、行く先々の書店にゲリラ的に顔を出す。もちろん、書店は大歓迎。最近、箕輪編集室では、書店向けのメルマガも始めた。箕輪くんが担当している著者も、書店でのイベントやサイン会を精力的にこなす。その様子は逐一SNSで伝えられ、またコミュニティが広がっていく。

昭和の良心・永さんと、出版界の価値紊乱者・箕輪くん。二人が似ているなどと言ったら、永さんファンも、箕輪くんファンも眉をひそめるのかもしれない。だが、井上さんの本を読んで、私の中でこの二人はつながり、「実はこんなにラディカルな人だったのか」と、永さんのイメージは大きく変わった。

前稿の話に戻ろう。当時新書大賞があったら、『大往生』は1位をとれたのだろうか?

新書の雄・岩波新書が、あんな売らんかなの軽い本を出して……などと「新書通」から敬遠されて、やはり1位はとれなかったのかもしれない。私もちょっとひねくれて、嫉妬して、票を投じなかったかもしれない。

だが、『大往生』は、当時私が思っていたよりも、はるかに革新的で、時代を画した新書だった。そして、インターネット以前の時代の本でありながら、『大往生』と永さんが示した「売れる新書のセオリー」は、今でもそのまま通用する。今回、井上さんの本でそのことをあらためて学び、25年経った今なら、断然イチ推しで『大往生』に投票する!と思うのだった。

*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください