演劇博物館がシナリオで楽しむトークショー

2019年04月18日

テレビドラマをシナリオで楽しみ、考える。そんな新しい研究プロジェクトを、早稲田大学演劇博物館が始めた。第一弾のテーマは幻の傑作ともいわれる「アフリカの夜」。5月13日には、脚本を手掛けた大石静氏、出演者の室井滋氏、ともさかりえ氏、プロデューサーら制作陣に加え、作家の柚木麻子氏も招き、スペシャルトークショーを開催する。

昨年11月、作家の村上春樹さんが母校の早稲田大学に資料を寄贈するにあたり、記者会見で次のように述べたことは記憶に新しい。

「僕はあまり授業には熱心に出なかったんですが、演劇博物館にはよく通って、そこで映画の古いシナリオを読んでいました。映画を観るお金のないときなんか、シナリオを読みながら頭の中で勝手に自分の映画を作っていました。そういう体験は小説家になってから、少しは役に立ったかもしれません。そういうちょっとオルタナティブみたいな、寄り道的な場所って、キャンパスにはやはり必要なんですよね。僕はそう思います」

「村上春樹⽒所蔵資料の寄贈と⽂学に関する国際的研究センター構想についての記者発表」村上春樹氏 会⾒全文

早稲田大学演劇博物館。1928年設立。16世紀イギリスの劇場「フォーチュン座」を模して設計された

早稲田大学演劇博物館。1928年設立。16世紀イギリスの劇場「フォーチュン座」を模して設計された「演劇博物館」とは、早稲田大学構内にある坪内博士記念演劇博物館(通称エンパク)のことだ。

エンパクはアジアで唯一の演劇総合博物館だが、演劇だけではなく、映像資料の収集・保存やデジタル化にも力を入れている。映画やテレビドラマのシナリオを5万冊以上所蔵しており、なかには著名な俳優や監督の書き込みのある貴重な資料も含まれている。

映画やドラマは、どうしても完成品としての映像に目が行ってしまうが、読む者の想像力を刺激する優れたシナリオがなければ、名作映画やドラマは生まれないだろう。とりわけ日本のドラマでは、1970年代から80年代にかけての倉本聰氏や山田太一氏らの活躍のおかげもあって脚本家の作家性が尊重されており、一個の作品として成立しうるクオリティを備えたシナリオも多い。そうしたシナリオは、視聴率にかかわりなくその文化的価値を正当に評価し、後世に伝えていくべきだろう。

そこでこのたび、「名作シナリオを楽しもう」プロジェクトを立ち上げることにした。その第一弾が、トークショー「傑作ドラマ『アフリカの夜』ふたたび!」である。

「アフリカの夜」は、1999年にフジテレビ系列で放送され、アパート「メゾン・アフリカ」を舞台に人生の岐路に立つ女たちの姿をきめ細やかに描き、視聴者、とくに多くの女性たちの共感を呼んだ。今なお熱烈なファンの多いドラマだが、当時はなぜか視聴率がふるわず、ソフト化もされなかったため、幻の傑作ドラマと呼ばれてきた。

現在ではFOD(フジテレビオンデマンド)で配信されているが、もっともっと多くの方々にこのドラマの魅力を知っていただきたいと、今回のトークショーを企画した。このドラマには、現在に通じるテーマが盛り込まれていて、平成が終わろうとしている今なお、私たちの心に新鮮な感動をよび起こす。

「アフリカの夜」は、ハネムーンに旅立とうとした矢先、結婚相手が業務上横領容疑で逮捕されるという人生最大の挫折を味わったヒロイン杉立八重子(鈴木京香)が、心機一転、アパート「メゾン・アフリカ」に引っ越し、その管理人となることから始まる。そこには、売れない女優でわがままな相沢有香(松雪泰子)、その恋人で実は八重子の元恋人でもある映画監督の木村礼太郎(佐藤浩市)、その妹で自己主張の強い木村緑(ともさかりえ。緑は第4話で越してくる)、惣菜屋を営む丸山良吉(國村隼)・みづほ(室井滋)夫婦が住んでいた。実は、みづほは大きな秘密を抱えて逃亡しているのだった。やがてみづほの正体が発覚し、八重子たちは良心と友情の狭間である決断をして……。

このドラマでは、礼太郎をめぐる有香と八重子の三角関係(ブラコンの緑も入れれば四角関係だ)が描かれるものの、いわゆる恋愛ドラマではない。むしろ人生の岐路に立つ女たちの群像劇と言えるだろう。

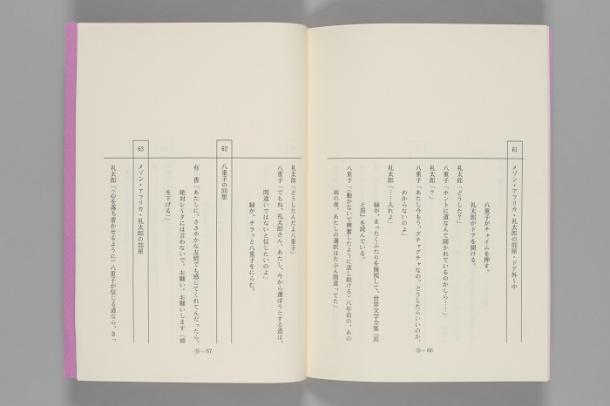

「アフリカの夜」の山場である第9話のシナリオ=早稲田大学演劇博物館所蔵

「アフリカの夜」の山場である第9話のシナリオ=早稲田大学演劇博物館所蔵結婚に挫折して仕事も辞めて、かつて「アフリカの夜」という映画を撮った礼太郎が言った「道は開かれている」という言葉を心の支えに塾講師の仕事をつかみ取ろうとする八重子、女優として生き残れるかどうかの瀬戸際に立つ有香、「メゾン・アフリカ」の住人たちと触れ合いながら変わってゆく緑、そして大きな秘密を抱えながら逃げ切ろうとするみづほ。彼女たちは産む/産まないなど大きな選択を迫られ、それぞれに葛藤しながら友情を選び取っていく。彼女たちを見守る礼太郎や良吉は、良き理解者であり、彼女たちの言葉に真摯に耳を傾ける心優しい男たちだ。

実は平成は、こうした働く女たちの連帯がドラマでさかんに描かれるようになった時代だった。94年に鎌田敏夫氏の名作「29歳のクリスマス」が登場し、98年には「ショムニ」や「きらきらひかる」が人気を博した。この流れは現在も続いている、というより、平成が終わろうとしている現在、より顕在化していると言えるだろう。

たとえば、2017年の話題作、坂元裕二氏の「カルテット」では、男女4人の共同生活が展開するが、最終的に大きな秘密を共有するのは真紀(松たか子)とすずめ(満島ひかり)だけで、その絆が特別なものとして描かれる。別府(松田龍平)と家森(高橋一生)は、ここでも女たちの声に真摯に耳を傾ける心優しい男たちだ。松田龍平つながりで言えば、野木亜紀子氏が脚本を手がけた昨年の「獣になれない私たち」も、新垣結衣演じるヒロイン晶の職場での生きづらさや恋人の京谷(田中圭)や恒星(松田龍平)との恋愛関係を描いたが、新鮮だったのは、京谷の元カノでいまだに京谷のマンションに住みついている朱里(黒木華)、京谷の母親・千春(田中美佐子)と晶とのゆるやかな連帯が描かれたことだ。

男性以上に生きづらさを抱えてきた女性たちが、愛憎を超えてその痛みを分かち合うのである。世の中を生き抜いていく知恵と勇気を、私たちはこうしたドラマからもらってきたのだと思う。

そしてこれらのドラマは、今を生きる男性たちにとっても道標になるのではないか。

「オレについて来い」的なマッチョな昭和の男性像ではなく、他者の話に耳を傾け、心の痛みを理解し共感を寄せられる平成の男たちを、こうしたドラマは繰り返し描いてきた。「アフリカの夜」で、最後に携帯電話を握りしめて八重子の話を聴く礼太郎の感動的なシーンは象徴的だ。令和となっても、こうした女たちの連帯とその声に耳を傾ける男たちは描かれ、共感を呼ぶだろう。その意味で、「アフリカの夜」は平成という時代が形成してきた世相や価値観を先取りし、体現していたドラマとも言える。

「アフリカの夜」の脚本を手がけた大石静氏は、朝ドラ「ふたりっ子」「オードリー」のほか、「四つの嘘」「セカンドバージン」など数かずのヒットドラマを手がけてきた。昨年は「大恋愛~僕を忘れる君と」で旋風を巻き起こし、今年の1月ドラマ「家売るオンナの逆襲」も高視聴率を獲得した実力派である。

「アフリカの夜」の脚本家、大石静さん

「アフリカの夜」の脚本家、大石静さん「アフリカの夜」でも、繰り返し語られる「道は開かれている」をはじめとして、多くの名ぜりふを生み出した。とりわけみづほが八重子に言う「自分の人生の責任は自分でしか取れないの。だから自分がしあわせになるために闘うことを恥じることはない……強くなんなさい!」(第4話)は、どれほど多くの女性たちを勇気づけたことだろう。また、第9話でみづほが自分の正体に気づいた八重子に迫るシーンは室井滋氏の鬼気迫る演技とあいまって、忘れられないシーンとなった。終盤の女たちの大きな決断や礼太郎の電話のシーンなど、名シーンを挙げればキリがない。

本トークショーでは、出演者とスタッフ、そして「アフリカの夜」をこよなく愛する作家・柚木麻子氏と筆者で、名シーンの映像を見ながら、シナリオの魅力をめぐって熱く語り合う。

登壇者を紹介しておきたい。

まずはこの傑作シナリオを生み出した脚本家・大石静さん、そして、殺人を犯し、長期の逃亡を続けた福田和子元受刑者をモデルとした丸山みづほ役を熱演した俳優・室井滋さん、礼太郎の妹・緑役を個性豊かに演じたともさかりえさん、本作のプロデューサーで「闇金ウシジマくん」シリーズや最近では「新しい王様」のプロデュース・脚本・監督で知られる山口雅俊さん、本作のディレクターで「風のガーデン」や「最後から二番目の恋」の演出で知られる宮本理江子さん、そして「伊藤くんA to E」「ナイルパーチの女子会」、「BUTTER」などの小説で知られ、山本周五郎賞など多数の受賞歴を持つ作家の柚木麻子さんという豪華なメンバーで、司会は筆者が務めさせていただく。

そもそもこの企画は、「anan」誌上での、柚木さんと筆者の平成恋愛ドラマを振り返る対談から始まった。人気作家であると同時に大のドラマ好きでもある柚木さんと「アフリカの夜」の話で盛り上がり、関係者をお招きしてのイベントを思い立った次第である。ここに書いたことの多くも、柚木さんとの対談の中で出てきた話がベースになっており、柚木さんにはこの場を借りて改めてお礼を申し上げたい。

◆このイベントは参加を呼びかけた初日に満員になり、現在は受付を締め切っています。さらに多くの方に参加していただけるよう検討しておりますので、決まり次第、お知らせします。

トークショー「傑作ドラマ『アフリカの夜』ふたたび!」

◆日時 2019年5月13日(月)午後6時30分~8時30分

◆会場 早稲田大学小野講堂

(東京都新宿区西早稲田1-6-1 27号館 地下2階) アクセス

◆登壇者(敬称略)

大石静(脚本家)

室井滋(俳優・エッセイスト)

ともさかりえ(俳優)

山口雅俊(プロデューサー、監督)

宮本理江子(ドラマディレクター)

柚木麻子(作家)

岡室美奈子(司会・演劇博物館館長)

◆入場無料

◆主催 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館

新宿から発信する「国際演劇都市TOKYO」プロジェクト実行委員会

◆助成 平成31年度文化庁「地域と共働した博物館創造活動支援事業」

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください