2019年04月22日

選書室。自由にカフェや閲覧室(カウンターテーブル)に持ちこんで読むことができる=提供・bunkitsu

選書室。自由にカフェや閲覧室(カウンターテーブル)に持ちこんで読むことができる=提供・bunkitsu外出先で本を読める場所はどこだろう。かつては電車が格好の場だったけれど、いい歳になったせいで、つまり老眼のせいで、なかなかつらい。はずしたメガネを手に持って読むのはわずらわしい。流行のルーペを買ってはみたものの、車内で掛けるには、「見え」が邪魔をする。特に混んでいる車中では片手で操作できるスマホは楽だ。誰だったか、つり革につかまりながら、顎で本のページをめくると書いていた強者がいたが、とてもそんな技は習得できそうにない……。

そんな事情もあって、このところ本を読む場、というのが気になっているのだけど、若い世代にも関心を集めているようだ。東京・初台のカフェ「文机(fuzkue)」は、私語厳禁、ひたすら読書のための空間だ。ドリンクとチャージでふつうのカフェより値は張るが、僕が行ったときは若者たちで繁盛していた。来年には2号店ができるという。

2018年にオープンした箱根のホテル「箱根本箱」も読書のための宿。至るところに書棚があって、それをホテル内で読む。購入も可。一度泊まってみたいのだが、けっこういいお値段なのに週末はほぼ満室(平日もかなり埋まっている)、いつ行けることか。

料金フリーの区域にある雑誌棚。「Newton」「ナショナルジオグラフィック」がよく売れるとか=提供・bunkitsu

料金フリーの区域にある雑誌棚。「Newton」「ナショナルジオグラフィック」がよく売れるとか=提供・bunkitsuそんななか、これまた気になっていた“入場料のある本屋”「文喫」(店舗運営・リブロプラス)に最近やっと行けた(とっくに見てきたという方には以下ご容赦いただきたく)。

東京・六本木に2018年まであった――今や伝説の名店か――青山ブックセンター(=ABC)の跡地。僕もABCのハイブロウ(笑)な品揃えが好きだったうえに、深夜・明け方までの営業時間もありがたくて、若い時分からずいぶんお世話になった。そんな思い入れのある場所で、2018年末、コーヒー・煎茶が飲み放題、食事もできるカフェ、電源付き閲覧室(カウンター)、寝転がれるソファもある、読書できる本屋が「代替わり」したのだった。だが、入場料(!)が1500円(この春、平日の19時~23時は1000円に)、土日は混雑のため入場制限がかかるとあって、タイミングを逸していたのだ。

行ったのは、料金が1000円の時間帯。お客さんはカフェや閲覧室、靴を脱いであがるソファで横になったりして本を読んでいる。パソコンに向かっている人もちらほら。僕も、半分ほどの時間は持ち込んだパソコンで仕事をしていたのだけど、あとはじっくり書棚を拝見した。文芸、歴史、哲学、宗教、映画、音楽、アート、料理、建築、デザイン、自然科学……ABCが強かったジャンルの棚が目に付く。丹念にみていくと、まったくもってアナーキーである。単行本の新刊、旧刊、文庫、新書がごちゃまぜに並ぶ。もちろん、おおよその“秩序”はある。あるのだが、ねっちりとみていくと、脈絡があるような、ないような並びがあちこちにあって目を惹く。

文芸の棚。棚に差された蓮實重彦『凡庸な芸術家の肖像――マクシム・デュ・カン論』(講談社文芸文庫)の隣に面出し(カバーが全面向いている)で筒井康隆『笑うな』(新潮文庫)。笑える。

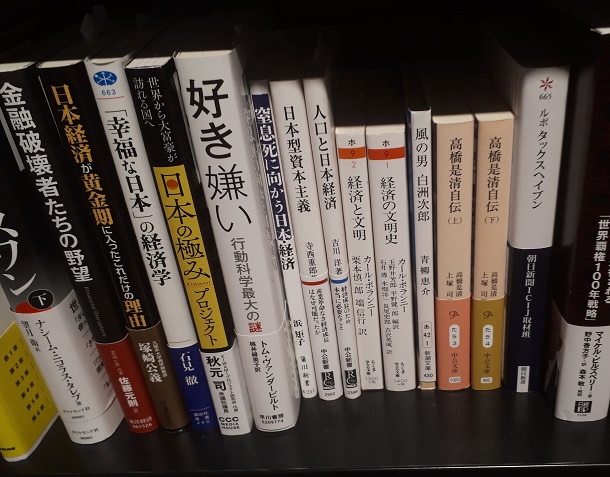

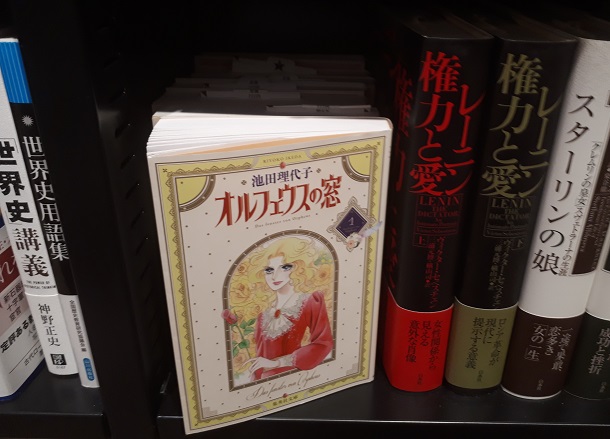

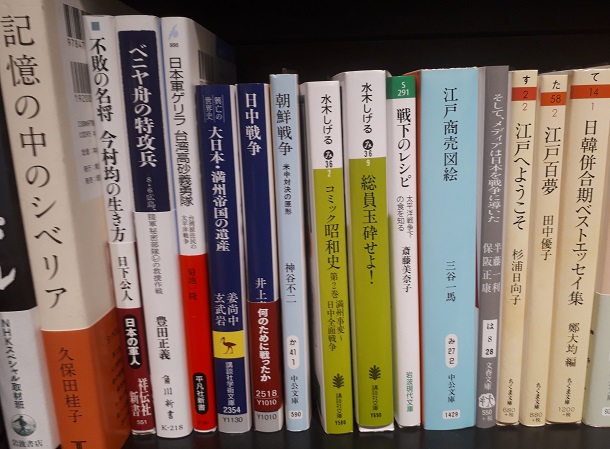

以下、写真ではわかりにくいだろうから、ほんの一例だが、隣り合う本を列挙してみる。宮脇俊文『村上春樹を、心で聴く――奇跡のような偶然を求めて』(青土社)/末井昭『結婚』(平凡社)。経済書。カール・ポランニー『経済の文明史』(ちくま学芸文庫)/青柳恵介『風の男 白洲次郎』(新潮文庫)/『高橋是清自伝』(中公文庫)/料理書。谷崎潤一郎『美食倶楽部』(ちくま文庫)/辰巳芳子『味覚日乗』(ちくま文庫)/東海林さだお『レバ刺しの丸かじり』(文春文庫)。歴史書。ヴィクター・セベスチェン『レーニン 権力と愛』(白水社)/池田理代子『オルフェウスの窓』(集英社)。政治書。神谷不二『朝鮮戦争――米中対決の原形』(中公文庫)/水木しげる『コミック昭和史』『総員玉砕せよ!』(ともに講談社文庫)。岡本隆司『中国の誕生――東アジアの近代外交と国家形成』(名古屋大学出版会)/スーザン・マン『性からよむ中国史――男女隔離・纏足・同性愛』(平凡社)。映画書。木下千花『溝口健二論――映画の美学と政治学』(法政大学出版局)/水口晴幸『LEGENDARY GODFATHER 伝説のゴッドファーザー 勝新太郎語録』(トランスワールドジャパン)……。感心するやら呆れるやら。ことほどさように、学術書もエッセイも、学者も漫画家も、大きな枠組みへの関心も下世話な興味も、すべて等価というふうなのだ。

経済の書棚。わかるようなわからないような独特のラインナップ

経済の書棚。わかるようなわからないような独特のラインナップ (右から)スターリン、レーニン、と来て、池田理代子『オルフェウスの窓』というロシアつながり(?)。『世界史用語集』がそばにあるの親切かも

(右から)スターリン、レーニン、と来て、池田理代子『オルフェウスの窓』というロシアつながり(?)。『世界史用語集』がそばにあるの親切かも音楽書の棚では痛快な発見をした。久米泰弘、アイデア編集部『電気グルーヴ×アイデア――電気グルーヴ、石野卓球とその周辺。』(誠文堂新光社)が面出しされていたのだ。コカイン使用で逮捕・起訴されたピエール瀧(被告)をめぐって、出演作や楽曲の公開・配信・発売中止などの同調圧力が充満している昨今、これはすげえや。俠気(おとこぎ)とさえ言いたい。そういえば、歴史書や政治書の棚に、有名作家の歴史修正主義本やタレントのヘイト本の類は一切なかった。

江戸時代~第二次世界大戦まで

江戸時代~第二次世界大戦まで “恋”をテーマにした企画ものの特設台。この幅の広さ

“恋”をテーマにした企画ものの特設台。この幅の広さこの棚をみていて、今ではすっかり系列店舗が減ってしまったが、「書原」の棚を思いだした。内幸町店(閉店)だったが、たとえば中東情勢の時事的な本が、単行本も新書も文庫も一緒くたで置かれ、その隣にエネルギー問題、以下、中東史、イスラム教の本、そしてキリスト教、仏教、哲学……と、棚がそれ自体、目配りの利いたブックガイドであり、「知の世界」の奥行きを体験できた。『現代思想』(青土社)のBI(ベーシックインカム)特集の脇に地方自治体の福祉担当者向けの実用書が平積みされていて、そのセンスに驚いたこともある。

もちろん、単行本、新書、文庫と整然と区分けされ、著者がアイウエオ順などで整理され、店内の検索システムで読みたい本の居場所がすぐ見つかる従来型の書店は、それはそれでいい。だが、「文喫」のような、はじめから読みたい、買いたいと決まっている本を探してもそうそう見つからないであろう本屋は、検索万能主義ともいえる今の世の中の対極をいく。

入り口の階段下にある「yes and no」のメッセージは、「はい」か「いいえ」かという一方的な主張をする本のセレクトはやめよう、という意味が込められているという=提供・bunkitsu

入り口の階段下にある「yes and no」のメッセージは、「はい」か「いいえ」かという一方的な主張をする本のセレクトはやめよう、という意味が込められているという=提供・bunkitsu棚のポリシーをうかがうべく、店長の伊藤晃さんを訪ねた。聞けばもともと編集者経験があり、その後はリブロ各店に勤めていたという。ほぼ100坪の書棚はジャンル別に選書の担当者が20名近くいるとのこと。演劇書の棚は、演劇に実際に関わっている人、デザインはデザイナーや元デザイナー、映画は監督志望、料理書はシェフなどなど、その道に詳しい人がセレクト、元書店員は少ないという。

売れ線の本でも同じ本は2冊置かないため、店内の計3万冊はイコール3万点となる。「新刊」は1割もない。すべて買い切り。本の両サイドに何を並べるかは意識的に工夫しているそうだ。書店は「本との出逢いの場」とよく言われるが、ここはかなりの偶然による出逢いを愉しむ店だろう。棚も、どんどん更新されて、1週間もすればがらりと変わっているかもしれない。

お客さんが本を戻す「返本台」。つい覗いてしまう。「人の家の本棚を眺めるようなもので、意外とここが人気の『棚』になっています」(伊藤店長)

お客さんが本を戻す「返本台」。つい覗いてしまう。「人の家の本棚を眺めるようなもので、意外とここが人気の『棚』になっています」(伊藤店長) 『描かれた歯痛―― 白と黒、および神経からなる歯科医療挿画』(リチャード・バーネット、河出書房新社)。トイレの脇になぜこの本が?

『描かれた歯痛―― 白と黒、および神経からなる歯科医療挿画』(リチャード・バーネット、河出書房新社)。トイレの脇になぜこの本が?しかし、だ。そもそも本来タダで出入りできる書店にカネなんて払ってられないと思うのが当然だろう。僕もそうだったが、どうもそれは年配者の受け止め方かもしれない。客層は30代が中心で、「恐ろしく本好きな方か、新しもの好きな方」。伊藤店長は、「いまの若い人たちは、『場所』や『時間』にお金を払うことに抵抗がない」という。1500円(夜間は1000円)払って――しかも土日の昼間は1時間待つこともざら――、コーヒーやお茶を飲みつつ、書棚を眺め、本を取り出し、何時間か過ごす(客の滞在時間は平均3~4時間とか)。「恐ろしく本好き」で時間も金もそれなりに余裕のある中高年(特にジジババ)も少なくないはずだが、染みついた金銭感覚はなかなか消えないだろうか。

もう一つ、店内で自由に読書できるなら、本が売れないのじゃないか、というのもまた当然の推察。これも伊藤店長によれば「本の売れ行きは想定の3倍、客単価も通常の本屋の2~3倍です。おそらく図書館に来ている感覚で滞在しているうちにほしい本が増えるのでしょう」という。ふつう書店に入っても実際に本を買う客は通常1割未満だが、ここでは3~4割が買うそうだ。

そういえば、冒頭で触れた“ブックホテル”「箱根本箱」に宿泊した知人が「ふだん買わないような高めの本とか、ついついたくさん買ってしまった」と話していた。無料で手に取れる場がほかにあるのに、それなりの金額を払って本のある世界にどっぷり浸かると買いたくなるというのは、本がもつ磁力としか言いようがない。ほかの物品の消費傾向、コスト感覚では説明がつかないのではないか。

かつて出版社の幹部や作家が、図書館に新刊を置くと本が売れなくなると訴えたことがあった。これには、図書館の熱心な利用者はよく本を買うものだという反論が出たが、これも「文喫」や「箱根本箱」での傾向と同じ理由によるものだろう。

さて、本欄では最近目についた本も紹介するルールになっているので、1冊推薦しよう。この「文喫」で、食や料理の棚はシェフが選書しているだけあってか、柴田書店など料理人向けの専門書がかなり並んでいるのだが、その一角で見つけたのが湯澤規子『胃袋の近代――食と人びとの日常史』(名古屋大学出版会)。これも面白いが、ここでは、新刊の『7袋のポテトチップス――食べるを語る、胃袋の戦後史』(晶文社)を紹介する。

アンパンマンや、サザエさんに登場する戦後の食、帝国ホテル総料理長だった村上信夫、ダイエーの中内功、農家や街の人、そして筆者自身の「食物語(たべものがたり)」=「食の履歴書」。これに、様々なデータを織りあわせてみえてくる戦前から現代までの、つまり飢餓から飽食までの食の風景。アカデミックな手法と「物語」がうまく案配され、僕も老親から物語を聞かねばならないという気にさせられた。書名「7袋のポテトチップス」の意味を明かすのは控えておく。これは本書の最終盤に登場する、本書の基点となった、「食べる」という個人の行為がいかに社会とつながっているかをよく象徴しているエピソードだ。

本書から浮かび上がってくるのは、かねて「飽食」の社会と言われながらも、相矛盾したかのような、「豊かな」国の姿だ。もともと五感で味わっていた、「食べる」という行為が、栄養素やエネルギー、カロリーという数値に還元されるものを摂取する行為になりつつある。つまり「頭で食べる」ようになってきたのだ。同時に、これだけ食の情報が溢れていながら食や料理に関心がない層が増えているという。本のなかでも少し触れられているが、店で料理の写真をインスタグラムに盛んにあげて、皿にろくに手を付けない客が問題になっているのも一つの典型だ。「食べる」という行為が崩れているのだ。

著者が強調するキーワードは「共在」。「食べる」行為は本来、何かと「共に在る」ことだった。「『何か』とは、人に限らない。……神様や精霊、先祖から継承してきた精神、地域、土や水、生き物の命」も含まれる。だから、高齢社会や家族の崩壊などで「孤食」が指摘されるが、「じつは私たちは人と食べなくてもよいのである」。

「飽食」から「崩食」へと移り変わってきた胃袋をとりまく世界を、何かと、そして誰かとめぐり逢う、「逢食」へと転換させる、ささやかではあるが、確かな試み……

これは、食に限らない普遍的なテーマではないのか……。ここで、本の話に無理やり戻せば、この「食」という言葉を「本」に置き換え、「共在」という言葉を添えてみる。本屋で、本を選び、好きな場所で、本を読む行為。本と、書店員と、棚の担当者と、そして見知らぬ客と――。……なんて柄にもない締めくくりになってしまったが。

*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください