初心者が、訪ねてみました浪曲協会

2019年04月29日

玉川奈々福=御堂義乗撮影

玉川奈々福=御堂義乗撮影迫力の語り芸「浪曲」の人気が、じわじわと広がっています。その立役者の一人である玉川奈々福さんの連載が始まります。題して「奈々福 浪曲旅日記」。聴衆との新たな出会いを求め、芸能の始原を探り、浪曲という芸の幅を広げ続ける奈々福さん。その挑戦の道行きをつづります。

今回はプロローグ。「論座」編集部が前座を務め、ホームグラウンドでの公演の模様をレポートします。(文・山口宏子)

東京都台東区雷門。地下鉄銀座線に乗って、終点・浅草の一つ手前、田原町駅で降りて、歩くこと5分、大通りから少し入ったところに2階建ての日本浪曲協会がある。

ここでは毎週火曜日の夜に「毎週通うは浪曲火曜亭!」が開かれている。気軽に浪曲を楽しんでもらおうと、協会が主催し、約70人いる所属の浪曲師が交代で出演している。2人が浪曲を1席ずつうなり(浪曲の口演は「うなる」といいます)、その後に、お茶を飲みながら交流するのが基本スタイルだ。奈々福さんも年に4回ほど出演している。

広間の壁に掛かった日本浪曲協会の提灯

広間の壁に掛かった日本浪曲協会の提灯4月16日夜。初めての訪問でちょっと緊張しながら、ガラス戸を開けると、ポニーテールのお姉さん――この日、後見(会の運営の裏方)を務めていた若手浪曲師の富士実子(みこ)さん――が愛想良く迎えてくれた。「はい、1500円です」。開演まで20分以上あるのに、すでに左手の下駄箱はいっぱいだ。実子さんは脱いだ靴を三和土にてきぱきと並べ、番号札を渡してくれた。

ガラス障子を開けると、24畳の広間。ずらりと並んだ脚の短い椅子はほぼ埋まっていた。だが、人は後から後から入ってくる。お客同士が場所を譲り合い、座布団を敷いて、思い思いの場所に落ち着く。この日のお客は44人。男女比はざっと6対4といったところか。中高年が多いが、20~30代と見える女性も目につく。

隣に座った女性から「よくいらっしゃいますか?」と問われ、「初めてです」と答えると、「私もなんです」。聞けば、奈々福さんが出演したテレビ番組(周防正行監督と対談したNHK・Eテレ「SWITCH」)を見て、生の浪曲を聴いてみたくなったのだという。

「予約しようと協会に問い合わせをしたら、『ただ来れば大丈夫』と言われて。ちょっと不安だったのですが、こういう気軽な雰囲気なんですね。納得」と笑っていた。

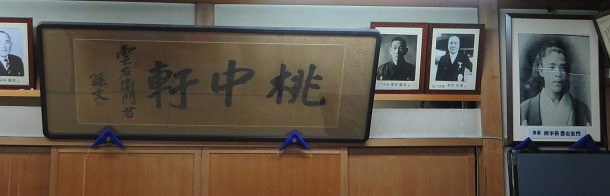

日本浪曲協会の広間に掲げられている、孫文が揮毫した「桃中軒」の額。右は桃中軒雲右衛門の写真

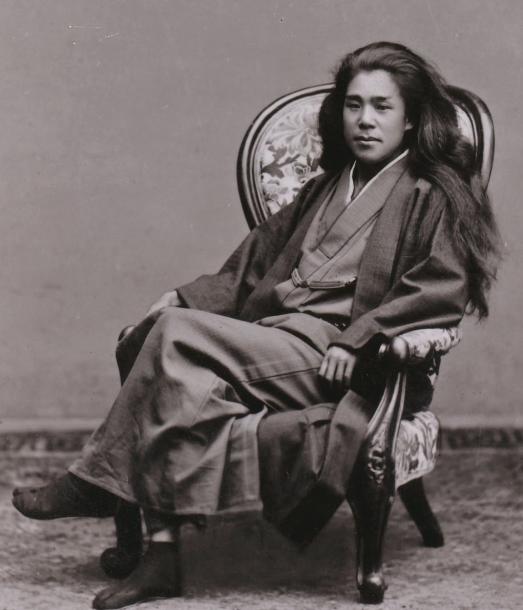

日本浪曲協会の広間に掲げられている、孫文が揮毫した「桃中軒」の額。右は桃中軒雲右衛門の写真 浪曲師、桃中軒雲右衛門(1873~1916)

浪曲師、桃中軒雲右衛門(1873~1916)額の周囲を歴代の名浪曲師の写真がぐるりと囲む。普段は稽古や会合などに使われるというこの広間は、近代から現代までの浪曲の歴史を語る場でもあるのだ。

午後7時、「火曜亭」は始まった。

最初は、澤雪絵(さわ・ゆきえ)さんの「からかさ桜」。金に困って首を吊ろうとした商人と、夫婦になれないことを苦に心中しようとした侍と芸者が、それぞれ命拾いをし、幸せになるという一席。春の夜にふさわしい、柔らかくてあたたかな空気を残して、雪絵さんは高座を降りた。

交代して、奈々福さん。「待ってました!」「たっぷり!」の掛け声を受けて、まずは本編の前に、落語でいえば「まくら」にあたるトーク。「伊丹十三賞」に選ばれたことを報告し、まだ受け取ってもいない賞金をあてにされ、着物や三味線を売りつけられそうになった話で笑いを誘う。さらに「授賞理由は『浪曲にあらたな息を吹き込む卓越したプロデュース力に対して』。芸がほめられた訳じゃないんです!」と、ちょっと渋い顔を作ってみせ、どんと沸かせた。ホントの授賞理由は「現代の観客のこころを動かす語りの芸と、……プロデュース力に対して」。ちゃんと「芸」も評価されているんですけれどね。

さて、この日の演目は「甚五郎旅日記 掛川宿」。江戸初期の伝説的な彫刻師、左甚五郎(ひだり・じんごろう)が諸国を旅するシリーズの一編だ。

甚五郎が東海道・掛川で宿をとろうとしたところ、尾張徳川家のお殿様を迎える準備中だからと断られてしまう。それでもと食い下がると、一泊一両と法外な宿賃をふっかけられる。身なりはボロボロだが、お金はたっぷり持っている甚五郎。一両払って行灯部屋に泊まることになった。そこへもう一人、同じような老人が現れ、同宿となる。実はこの老人、幕府御用の絵師、狩野探幽だった。真夜中、探幽は、お殿様を迎えるために新築された大広間に入り込み、金屛風に墨で絵を描く。甚五郎は柱に大黒様を彫り上げる。二人の正体を知らない宿の人たちは翌朝、墨で汚れ、木くずまみれになった座敷を見て、大騒ぎ。そこへ殿様がやってきて……というお話だ。

歯切れの良い「たんか」(せりふの部分)と伸びやかな「節」(メロディーをつけて歌うように語る部分)で、偏屈な二人の芸術家、宿の人々、鷹揚(おうよう)な殿様を鮮やかに描き出した一席。笑いもたっぷりある。奈々福さんは「マイクを使わず、生の声がお客さんに届くのが火曜亭のいいところ。だから、古典をじっくり聴いてもらいたい」と、この演目を選んだという。

手を伸ばせば届く距離で、演者とお客が向き合う。声はびんびん響き、耳だけでなく全身で聴いている感じがする。

さて、高座にはもう一人の出演者がいる。

向かって右手の屛風の陰で三味線を弾く「曲師(きょくし)」の沢村豊子さんだ。この道70年の名手。姿は見えないが、「ハッ」「ヨッ」の鋭い掛け声と、力強い三味線の音が響く。「豊子師匠の三味線が聴きたい」と通うファンも少なくない。

この日、奈々福さんは高座に上がるまで、演目を決めていなかった。珍しいことではなく、お客の顔を見てから演し物を決めることもよくあるという。事前の打ち合わせはなし。曲師は浪曲師の呼吸を読んで、即興で三味線を弾く。だから毎回、演奏は違う。それなのになぜ、ぴたりと合うのか――初心者には「謎」だ。

玉川奈々福さんと曲師の沢村豊子さん

玉川奈々福さんと曲師の沢村豊子さん30分ずつの2席が終わると、お客が椅子を片付け始めた。すぐに座卓を並べ、それと同時に後見の実子さんと玉川奈みほさんがお茶と紙コップ、お菓子を運んでくる。広間はあっという間に茶話会の場に。なんと素早い! この手際の良さからも、常連が多いことがうかがえる。だが、不思議なほど、新顔に居心地の悪い思いをさせない。

背中に浪曲協会のロゴが入ったパーカーを着た富士実子さんと玉川奈みほさん

背中に浪曲協会のロゴが入ったパーカーを着た富士実子さんと玉川奈みほさん ガラス障子にも浪曲協会のロゴが。のぞいている奈々福さん、ちょっとコワいですよ

ガラス障子にも浪曲協会のロゴが。のぞいている奈々福さん、ちょっとコワいですよ洋服に着替えた奈々福さんが「ファンの方たち同士の親睦の場にしてほしい」と全員に自己紹介を促す。口々に語られるファン歴や好みは様々だが、おおらかで気さくな人ばかり。初対面でも会話がはずむ。年期の入ったファンが初心者に「今度は(浪曲の定席である)木馬亭にも行ってみると楽しいですよ」などとアドバイスしているが、「通」ぶったところを見せないので、聞いていて心地よい。

ぴったり9時でお開き。片付けもみんなが手伝って、あっという間に散会になった。

浪曲は濃厚で熱い芸だが、それを聴く場は親密だけれど、さっぱり。その取り合わせが、なんとも心地良い一夜だった。

奈々福さんの師匠は、豪快な芸で人気を集めた玉川福太郎さん。07年に61歳の若さで事故で急逝した。玉川福太郎さん(2004年撮影)

奈々福さんら一門は、5月3日午後6時から、東京・浅草の木馬亭で十三回忌追善興行を催す。予約は tamamiho55@yahoo.co.jp

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください